https://doi.org/10.29059/cienciauat.v19i2.1922

Conductas de riesgo y

conocimiento de componentes del automóvil asociados a los accidentes de

tránsito en universitarios del sur de Tamaulipas

Risk

behaviors and knowledge of automobile components associated with traffic

accidents in workers and university students in southern Tamaulipas

Conductas de riesgo y

accidentes viales

Ennio Héctor

Carro-Pérez*, Arturo Secundino Hernández-Gómez, Oscar Eliezer Mendoza-De Los

Santos, Brenda Itzel Herrera-Barajas

*Correspondencia: ennio_carro@yahoo.com/Fecha

de recepción: 5 de julio de 2024/Fecha de aceptación: 27 de enero de

2025/Fecha de publicación: 31 de enero de 2025.

Universidad Autónoma

de Tamaulipas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Centro de Investigación

y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento (CIDETAC), Centro

Universitario Tampico-Madero s/n, Tampico, Tamaulipas, México, C. P. 89109.

RESUMEN

Los

accidentes de tránsito se consideran un problema de salud pública a nivel

mundial, por lo que es fundamental identificar variables conductuales

consideradas factores predisponentes para este tipo de incidentes. El objetivo

de este trabajo fue determinar el conocimiento de los conductores sobre

componentes del automóvil y si practicaban las principales

conductas de riesgo

asociadas a percances automovilísticos.

Se realizó una investigación cuantitativa, no experimental y transversal, en

una muestra de 200 conductores residentes de los municipios de la zona sur de

Tamaulipas, México. Los encuestados mostraron

desconocimiento sobre la presión de los neumáticos (27.1 %), el

estado de la llanta de refacción (44.2 %), y cómo medir los líquidos del motor del automóvil (18.5 %), existiendo

diferencias significativas, con valores

más altos de desconocimiento de las mujeres (P < 0.01; P <

0.05). Respecto a las conductas de riesgo, más del 30 % reportó usar el celular

mientras conducía, con una mayor incidencia

(P < 0.01) en los conductores menores de 30

años. El 8 % mencionó no utilizar el cinturón de seguridad, destacando los

hombres en esta conducta insegura. La edad mostró diferencia significativa (P

< 0.05) en cuanto a conductas de riesgo asumidas, siendo los conductores

menores de 30 años quienes presentaron un perfil de riesgo más acentuado. Los

hallazgos indican la existencia de desconocimiento de aspectos importantes del

vehículo y la práctica de conductas de riesgo por parte de los habitantes del

sur de Tamaulipas, que ponen en riesgo la seguridad y vida de conductores y

personas en su entorno, ya sea como peatones o en otros vehículos. Se sugiere

promover más la cultura vial, especialmente en los conductores más jóvenes, a

través del desarrollo de estrategias de intervención

que muestren ser eficientes.

PALABRAS CLAVE:

conductas de riesgo al conducir,

conocimiento del automóvil, accidentes de tránsito, comportamiento vial,

psicología del tránsito.

ABSTRACT

Traffic accidents are considered a public health

problem worldwide; therefore, it is essential to identify behavioral variables considered predisposing factors for these types of incidents.

The aim of this study was to determine drivers’ knowledge

of car components and whether they practiced the main risk behaviors associated with car accidents. A quantitative, non-experimental, cross-sectional investigation was carried out on a sample of 200 drivers residing in the municipalities of the southern zone of Tamaulipas,

Mexico. Respondents showed a lack of knowledge regarding tire pressure (27.1 %), the condition of the spare tire

(44.2 %), and how to measure the car’s engine fluids (18.5 %), with significant

differences, with higher values of ignorance among women (P < 0.01; P <

0.05). Regarding risky behaviors, more than 30 % reported using the cell phone

while driving, with a significant difference (P < 0.01) in the drivers under

30 years of age. Additionaly, 8 % mentioned not using

seat belts, with men standing out in this unsafe behavior. Age showed a

significant difference (P < 0.05)

in terms of risk-taking behaviors, with

drivers under 30 years of age presenting a more accentuated risk profile. The findings indicate the existence of ignorance of essential aspects of vehicles and the practice of risky behaviors by the inhabitants of southern Tamaulipas,

who put at risk the safety and lives of drivers and people in their

environment, eitheras pedestrians or in other vehicles. It is suggested that more road safety

culture be promoted, especially among younger drivers, through the development

of intervention strategies that prove to be

efficient.

KEYWORDS: risky driving behaviors, car

knowledge, traffic accidents, road behavior, traffic psychology.

![]()

INTRODUCCIÓN

La Organización

Mundial de la Salud (OMS, 2021) considera los accidentes automovilísticos como

un problema de salud pública que debe ser atendido con urgencia, ya que prevé

que para 2030 serán la causa de aproximadamente 13 millones de muertes

alrededor del mundo. Este panorama no es nuevo, desde el 2011, los accidentes

de tránsito han tenido especial relevancia en el escenario de la salud pública

a nivel mundial, de tal manera que, desde dicho año, la OMS (2011) estableció

la declaratoria para el decenio de seguridad vial entre 2011 y 2020,

considerando las cifras de muertes en

poblaciones menores a 29 años de edad, en las que los

accidentes de tránsito se encontraban entre las cinco primeras causas.

Los datos actuales no son alentadores respecto a los del 2011, estos indican

que los traumatismos debido al tránsito son

la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años de edad, de

acuerdo a la OMS (WHO, por sus siglas en inglés: World

Health Organization) (WHO,

2023).

En México, los datos

no describen una realidad diferente. Durante 2019, en zonas urbanas y

suburbanas hubo un total de 362 729 siniestros de tránsito; en 2020, 301 678;

en 2021, 340 415; en 2022, se registraron 377 231 siniestros de tránsito, en

los cuales, 5 181 personas fallecieron y 91 501 resultaron heridas; para 2023,

la cifra aumentó a 381 048 siniestros, en los cuales fallecieron 4 803 personas

y 90 500 resultaron heridas, de acuerdo con la información del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023; 2024).

La conducta de las

personas al conducir es una de las

principales causas de accidentes vehiculares, sin embargo, se ha

señalado que las condiciones técnicas de los vehículos también están muy

relacionadas con las tasas de mortalidad en accidentes de tráfico (Alonso y col., 2021). La evidencia sugiere tendencias

claras en las conductas de riesgo al conducir un automóvil. Así, por ejemplo,

estudios en otros contextos nacionales aluden que la edad y el sexo son

variables relacionadas a las conductas de riesgo, siendo los hombres jóvenes

los más propensos a asumir este tipo de conductas al conducir y a mostrarse

menos preocupados por sufrir accidentes de tráfico (Cordellieri

y col., 2016; Ventsislavova y col., 2021; Zeyin y col., 2022).

Por

su parte, Yan y col. (2022) encontraron que los conductores

jóvenes

son más propensos a distraerse mientras usan el celular (especialmente durante

la noche) que otros conductores, resultando particularmente relevante que, en

comparación con conductores experimentados, los noveles conducen más rápido mientras hablan por teléfono. Por otro lado,

el uso inadecuado del cinturón de seguridad ha sido señalado como una de las

conductas de riesgo que más impacto tiene en

la severidad de los accidentes automovilísticos (Febres y col., 2020),

su relación con las variables como la edad y otras conductas de riesgo (por

ejemplo, conducir bajo el influjo de sustancias)

ha sido evidenciada en diversos estudios (Malekpour

y col., 2021; Topal y col., 2024).

Para el caso de

México, es posible afirmar que las intervenciones dirigidas a prevenir lesiones

por accidentes de tráfico no han surtido el efecto deseado, además de que estas

tienden a concentrarse en vehículos de cuatro ruedas, dejando de lado a otros usuarios

vulnerables, como son los motociclistas, aspecto de suma relevancia,

particularmente dado el creciente número de lesiones en estos conductores

(Pérez y col., 2021; Cardona, 2023), los cuales pasaron de tener 9 701

percances viales en 2019, a 79 283 para 2023, lo que representa un incremento

de 8.2 percances por cada uno que había en 2019 (INEGI, 2023).

En la actualidad se

busca comprender la seguridad vial y los accidentes de tráfico desde

perspectivas amplias que tomen en consideración distintas variables, tales como

factores del vehículo y dispositivos de protección, el diseño vial, la

infraestructura (v. g. pasos peatonales) y el control de tráfico, los cuidados

hospitalarios (post-accidente), los marcos legales e institucionales, así como el factor

humano (Patarroyo y Casanova, 2021;

Andrade y Chaparro, 2022; Chacón, 2022; Rodríguez y Urrego, 2023;

Goel y col., 2024; González y Vargas, 2024). En este

sentido, la psicología del tráfico ha realizado contribuciones importantes,

tanto a un nivel conceptual como metodológico, en el estudio de variables

psicológicas de los conductores, que incluyen sus pautas afectivas, sus niveles de estrés, motivación, personalidad, autoestima y conducta al conducir

(Porter, 2011; Sedano y Dorantes, 2020; Narváez y col., 2022; Hidalgo, 2023),

siendo este último uno de los factores de mayor importancia en la explicación

de los accidentes automovilísticos (Chand y col., 2021; Abdullah y Sipos,

2022). Pero, el conocimiento que los conductores tienen sobre las condiciones

de su vehículo ha sido un aspecto escasamente explorado en comparación con

otros factores de riesgo automovilístico, lo que hace interesante su estudio.

En el Plan mundial

para el Decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030 de la OMS, se

incluyen los ejes “vehículos seguros” (asociado con el buen uso y mantenimiento

de los componentes del automóvil) y “uso seguro de la infraestructura

vial” por parte de los usuarios (relacionado con las conductas que se

desarrollan durante la conducción), debido al impacto que tienen ambos en los

accidentes automovilísticos (OMS, 2021).

El objetivo de este

trabajo fue determinar el conocimiento de los

conductores sobre los componentes del

automóvil que afectan su buen funcionamiento, así como las principales

conductas de riesgo que asumen.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de

investigación

Se realizó una

investigación cuantitativa, con un diseño no experimental, de tipo transversal

correlacional, considerando que solo existió un momento de medición. Este tipo

de diseño es apropiado para las variables que regularmente se observan in

situ o sin intervención por parte de los investigadores. En el presente

estudio, no se persiguió manipular ninguna condición para la emisión deliberada

de un comportamiento, sino que, mediante el autorreporte, se buscó estimar el conocimiento de los automovilistas sobre

sus vehículos y la ocurrencia de las conductas de riesgo al conducir.

Muestra

Considerando

que todo conductor, independientemente de sus

características debe reconocer las mismas

reglas de tránsito y aspectos de seguridad vial, se observó una muestra

no probabilística de 200 participantes

voluntarios, de los dos sexos

(Hombres: 58.5 %, Mujeres: 41.5 %), con una edad promedio de 39.2 años (DE =

15.8), y mediana de 39 años, matriculados en alguna de las licenciaturas o

empleados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Centro Universitario Sur (CUS), ubicado en el

municipio de Tampico, Tamaulipas, México. El 66.1 % (n = 121) contó con

estudios universitarios, el 10.4 % (n = 19) de bachillerato, el resto educación

básica. La muestra observada tuvo en promedio 17.6 años (DE = 14) y una mediana

de 15 años de conducir habitualmente, con una media de 1.68 accidentes en el

tiempo de conducir (Mdn = 1, DE = 2.08).

Los criterios de

inclusión de la muestra fueron la conducción habitual de un automóvil o

vehículo (4 d a 5 d a la semana), tiempo de conducción

(≥ 1 año), con automóvil al momento del levantamiento de datos,

pertenecer a la UAT, residir en el área

conurbada del sur de Tamaulipas (que incluye los municipios de Tampico,

Madero y Altamira) de manera permanente, no transitoria, ambos sexos. La

exclusión se daba por no poseer alguno de los anteriores criterios propuestos para la inclusión.

El tamaño de la

muestra fue determinado por la accesibilidad y la condición de “voluntario” de las unidades de análisis. Se estimó una muestra

de 289 automovilistas, con un 50 % de probabilidad de éxito, 5 % de error, y un

valor t de 1.96, a partir de una población promedio de 1 161 automóviles,

determinada a partir de conteos

efectuados durante una semana de ciclo académico activo o clases, en los

distintos estacionamientos de las facultades que integran el CUS. Sin embargo,

los criterios de inclusión, el rechazo a participar en el estudio, y la

interrupción de los periodos de levantamiento por la terminación de periodos

escolares y suspensión de labores administrativas, dificultó contar con

escenarios de levantamiento constantes que imposibilitó obtener la muestra requerida en el tiempo establecido para el

levantamiento de datos.

Instrumentos

Se utilizaron tres

instrumentos de tipo autorreporte desarrollados para este estudio:

Ficha de datos

sociodemográficos y consentimiento informado. Integrado por el consentimiento

informado del conductor o automovilista a participar en el levantamiento de

datos, y ficha integrada por 5 ítems abiertos y cerrados relativos al sexo,

edad, ocupación en la UAT, años de

conducción y accidentes experimentados del automovilista.

Cuestionario

de Conocimientos sobre el Estado del Automóvil (CCEA). Integrado por 12 ítems abiertos

y cerrados con respuesta dicotómica (sí – no) salvo dos referentes al lugar de

la revisión o verificación de los componentes del automóvil con seis opciones

de respuesta (gasolinera, vulcanizadora, agencia, taller, residencia o

vivienda, otros). Los ítems exploran el conocimiento que tiene el conductor del

estado óptimo de los componentes de rodamiento

(neumáticos) y líquidos del motor de su automóvil. Se consideraron aquellos relacionados con el buen

funcionamiento del automóvil en movimiento, y que pueden ser revisados por el

conductor, sin necesidad de un instrumental complejo o en un espacio

especializa-do. Así, se evaluó el conocimiento del conductor respecto a la

presión de los neumáticos (PN) (abierto); el estado de la llanta de refacción (SRef) (cerrado);

conocimiento de los líquidos de

frenos, del motor o líquidos del automóvil (LA) (abierto); y medición de

los líquidos (ML) (cerrado), así

mismo, donde se realiza la verificación de PN y ML (cerrados), quién las lleva a cabo (abiertos) e intervalo de

revisión de PN y ML (abiertos). Para los ítems no textuales, en formato

escalar, relativos a la PN, o

intervalo temporal de cada revisión, la

confiabilidad fue aceptable (α = 0.605,

ω = 0.714), particularmente con la omega de McDonald de índices

superiores a 0.65 (Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 2017).

Autorreporte de

conductas de riesgo (ACR). Integrado por 12

ítems agrupados en dos apartados, relacionados con la ejecución de

conductas de riesgo mientras se conduce el automóvil, y la estimación de

velocidad de conducción en kilómetros sobre hora en distintos tipos de vía

urbana. En particular se evalúa de manera dicotómica (sí – no), el re-porte o

estimación que proporciona el conductor sobre el uso de cinturón de seguridad (CS),

la conducción con dos manos al volante (MV), el uso de celular mientras se conduce

(UC), uso de direccionales al cambiar de carril o trayectoria (DCC), y el

empleo de intermitentes al detener el vehículo en la vialidad (IP), cuando se

sufre alguna avería (IAv), o se reduce la velocidad

por algún percance o bloqueo en la vialidad (IAcc),

factores asociados a los accidentes de

tránsito (OMS, 2021; OPS, 2023; WHO, 2023); además, se exploró la velocidad estimada por el conductor en las diferentes

vías que señala el Reglamento de Tránsito del

Estado de Tamaulipas (Gobierno del

Estado de Tamaulipas, 2010). Para los ítems no textuales, en formato

escalar, relativos a la estimación de la velocidad en vías o vialidades

primarias, secundarias, zonas residenciales,

escolares y hospitalarias, la confiabilidad

fue aceptable(α = 0.744, ω = 0.772), considerando

el criterio que establece Ventura-León y Caycho-Rodríguez (2017).

Todos los ítems del

CCEA y del ACR fueron evaluados por 6 jueces investigadores y docentes

universitarios, 5 de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e

Investigadores (SNII) de México. Para la evaluación se siguieron las

recomendaciones establecidas por Osterlind

(Chacón-Moscoso y col., 2019), de valorar

cada uno de los ítems o preguntas en tres dimensiones o aspectos y

seleccionar aquellos con puntajes iguales o superiores a 0.5 en todas las

dimensiones, si es empleada una escala de - 1 a 1. Se consideraron las

dimensiones utilidad (U) de la pregunta para medir o evaluar el aspecto de

interés; factibilidad (F) del ítem o la posibilidad de obtener mediante la

pregunta la información deseada; y claridad (C) con la que se encontraba

redactada la pregunta o ítem. Cada una de las dimensiones se evaluó mediante

una escala de tres puntos (1 = nada: U, F o C; 2 = medianamente: U, F o C; 3 =

muy: U, F o C), por lo que en vez del 0.5, se consideró el valor criterio de

2.5 para elegir los ítems. Todas las preguntas que integraron el CCEA y ACR

obtuvieron, por parte de los jueces, puntuaciones promedio iguales o superiores

a 2.5 en U, F y C, por lo que se consideraron apropiados para su evaluación.

Procedimiento

Los

cuestionarios fueron aplicados por tres entrevistadoras,

egresadas de la licenciatura en psicología, en los estacionamientos del CUS. Se

abordaba a los conductores de vehículos que recién llegaban o estaban por

retirarse, y se les solicitaba su participación voluntaria en el estudio.

Después de indicarles el propósito del estudio y leerles el consentimiento

informado, mediante autorización, se procedía a la aplicación de los

instrumentos. Antes de la aplicación, para determinar la confiabilidad del levantamiento

por parte de las entrevistadoras, se diseñó una prueba consistente en la

aplicación de 13 ítems de los instrumentos utilizados, particularmente de la

Escala de Percepción del Riesgo al conducir (EPR), de la cual no se reportan

resultados en este trabajo. Los ítems fueron integrados en un formato de

aplicación con instrucciones, se administraron a una muestra de 7 profesores de

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) del CUS, en dos momentos

diferentes con un intervalo de 15 d de diferencia. A cada profesor se le

administró el mismo formato de aplicación en los dos momentos, pero por un

entrevistador diferente. De tal manera, se consideró que los profesores

deberían tener resultados similares independientemente del entrevistador, lo anterior

sería evidencia de que el entrevistador no afecta las aplicaciones, lo que

sería un indicador de consistencia de la aplicación. La comparación de los

resultados obtenidos en los dos momentos de aplicación se realizó a través de

la t de Student para muestras independientes. Los

valores de P para cada ítem fueron superiores al 0.05, con lo que se confirmó

lo esperado en términos de confiabilidad. Esta prueba también se consideró como

evidencia de estabilidad de los ítems empleados para la medición.

Los instrumentos

fueron desarrollados a partir de las dimensiones o factores generales que

intervienen en el comportamiento vial o del individuo usuario de automóviles y

vialidades, referidas por la OMS (2021) y la OPS (2023): a) El vehículo y sus componentes; b) La infraestructura o

vialidades; c) El conductor del

vehículo o usuario de las vialidades. En cada una de estas tres

dimensiones existen conductas

adecuadas-seguras e inadecuadas-inseguras,

de tal manera, que el CCEA se desarrolló para evaluar la primera

dimensión y el ACR al conductor.

Consideraciones éticas

De

acuerdo al tipo de investigación, se consideró la recomendación del

consentimiento informado como parte del protocolo del levantamiento de datos,

la cual está contenida en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica

Mundial (AMM, 2024). Por lo que todos los participantes fueron informados del

propósito del estudio, y estuvieron de acuerdo con este, consintiendo por

escrito responder cada uno de los instrumentos empleados y en su inclusión en

el levantamiento de datos.

Análisis de datos

Los datos recopilados

se analizaron mediante estadística descriptiva (medidas de tendencia central y

dispersión), e inferencial no paramétrica

(la U de Mann-Whitney, considerando el tipo de muestra y la anormalidad

de los datos probada mediante Kolmogorov-Smirnov:

K-S), para determinar diferencias en la velocidad de conducción tanto entre

sexos como entre grupos de edad; también se empleó la prueba χ2 para

comparar las conductas de riesgo entre sexos y grupos de edad. Los datos fueron

analizados mediante el programa de análisis

estadístico de acceso libre Jamovi, 2021, versión

2.2.5.

RESULTADOS

Conocimiento del

estado del automóvil

El 27.1 % de los

automovilistas entrevistados desconocía que deben revisar la PN de los vehículos, mientras que el 44.2 % no sabía si contaban

con llanta de refacción, ni el 5 % tenía conocimiento respecto a los LA que

deben verificar, y 18.5 % ignoraba cómo hacer

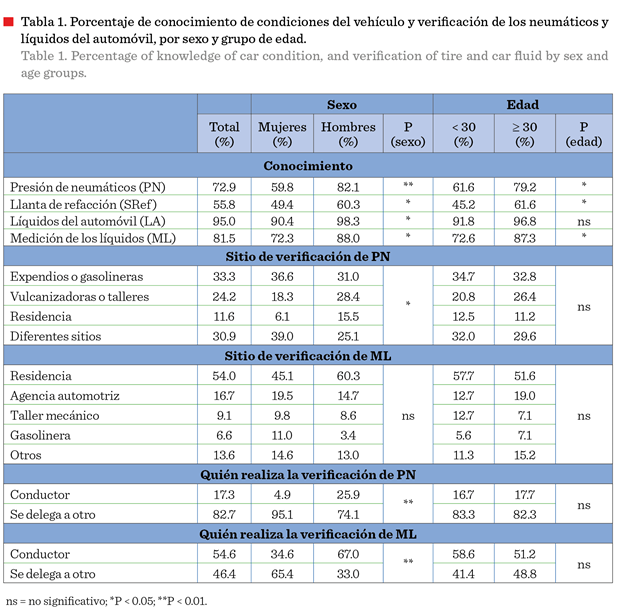

la ML (Tabla 1).

Con relación al lugar

dónde realizaban la verificación de los componentes vehiculares, en el caso de

la PN, el 33.3 % lo efectuaba en los expendios de combustible o gasolineras, el

24.2 % en vulcanizadoras o talleres de reparación de neumáticos, el 11.6 % en

la residencia del conductor, mientras que, el 30.9 % lo hacía en sitios

distintos a los ya mencionados. En cuanto a dónde se llevaba a cabo la revisión de ML, esta se hacía en un 54.0 % en

la residencia del conductor, lo que marca una amplia diferencia con respecto al

lugar de verificación de la PN (11.6 %); el resto de las respuestas (46 %) se

distribuyó entre diferentes establecimientos especializados, como agencias

automotrices, talleres mecánicos o que efectúan la revisión de manera

complementaria, ya sea en las gasolineras u otros sitios. La verificación de ML

fue realizada en un 54.6 % por parte del conductor, sin embargo, la revisión de

la PN era delegada mayormente a terceros (82.7 %).

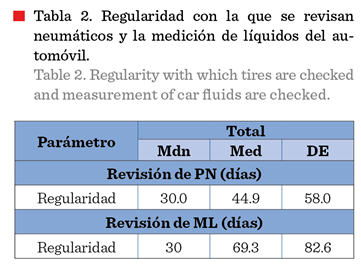

Los días o

temporalidad en la que realizaba la revisión varió según lo que se verificara,

así, la PN se revisaba cada 44.9 d en promedio (Mdn =

30.0, DE = 58.0), mientras que la ML presentaron un intervalo de revisión

promedio de 69.3 d o cada 2 meses (Mdn = 30, DE =

82.6). La amplia dispersión de PN se explica debido a que algunos participantes

verificaban la presión una vez al año, mientras otros lo hacían a diario. De la

misma manera, la mediana y desviación estándar de ML, sugiere valores extremos

muy pronunciados respecto a la media, debido a que hay participantes que

verificaban al año la ML y otros a diario (Tabla 2).

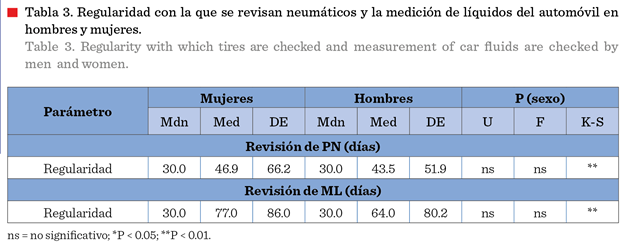

Las mujeres

presentaron un mayor promedio que los hombres

tanto en la regularidad de revisión de

la PN (Med = 46.9, Mdn =

30, DE = 66.2), como en la revisión de ML (Med

= 77.0, Mdn = 30.0, DE = 86.0) (Tabla 3).

Conductas de riesgo

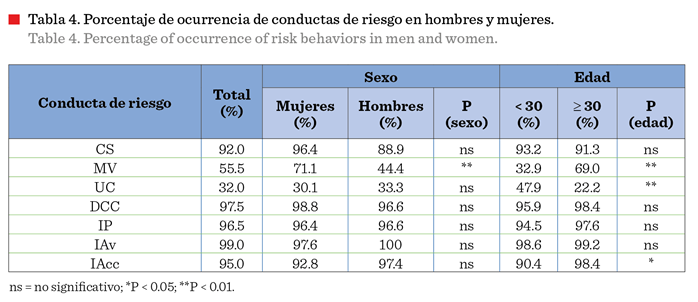

La

conducta de riesgo que sobresalió fue la de una sola MV con un total de 44.5 %,

presentándose mayormente en los hombres (55.6 %) y en las personas < 30 años (67.1 %). Mientras

que la segunda fue la del UC mientras conduce, correspondiendo al 32 % de la población estudiada, quien por sexo obtuvo un

porcentaje similar al total de la muestra; y

por edad, se manifestó mayormente en los < 30 años (47.9 %).

Respecto al CS, un 8 %

reportó no utilizar-lo, siendo los hombres quienes menos asumen esta medida de

seguridad; mientras que por edad, se presentaron cifras similares en ambos grupos. Dicha conducta asumida fue superior al 90 % entre sexos y grupos de edad.

En

el uso de DCC, IP, IAv e IAcc,

los datos indicaron incidencias superiores al 90 %, por lo que estas

conductas asociadas a prevenir que exista un percance por los laterales del vehículo o por la parte trasera

del mismo, se asumieron mejor por parte de la

población participante (Tabla 4).

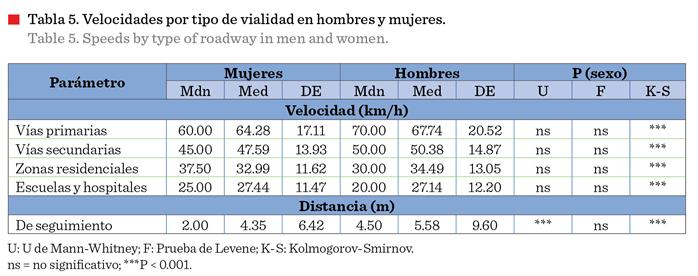

En cuanto a las

velocidades en diferentes tipos de vialidades, las mujeres participantes

revelaron velocidades medias en las vías primarias de 64.28 km/h, en vías

secundarias 47.59 km/h, en zonas

residenciales 32.99 km/h y en vialidades que pasan por escuelas y

hospitales 27.44 km/h, todas ellas superiores a las permitidas en los artículos

120 y 121 del reglamento de tránsito (Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2010).

En el caso de los hombres su velocidad

promedio reportada fue aún mayor, a excepción de la última (Tabla 5).

Respecto a la

distancia de seguimiento, los valores fueron menores a los sugeridos por

seguridad en el artículo 73 de la reglamentación de Tamaulipas (Gobierno del

Estado de Tamaulipas, 2010) siendo los hombres quienes reportaron una distancia

promedio mayor (5.58 m), que las mujeres (4.35 m).

En

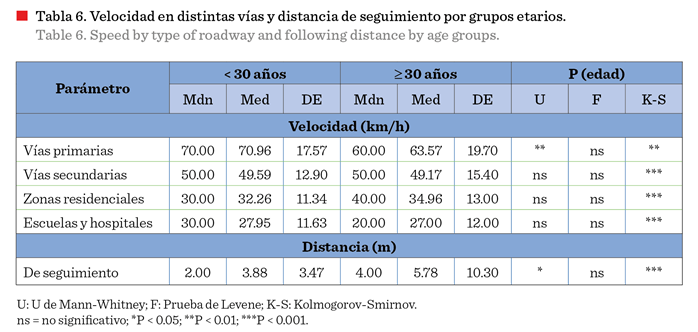

cuanto a la edad (Tabla 6), fueron los conductores < 30

años, quienes presentaron mayor velocidad en promedio en las diferentes

vialidades, a excepción de zonas residenciales. Mientras que en la distancia de seguimiento,

también fueron ellos, quienes presentaron en promedio menor distancia (3.88 m).

DISCUSIÓN

Componentes del

automóvil

Los líquidos del motor

y los neumáticos están asociados al funcionamiento del automóvil, y su

descuido, asociado a la falta de revisión y mantenimiento, se considera como

parte de las causas de accidentes viables. A nivel nacional, el descuido de

estos dos elementos se ha vinculado con el 1.04 % de los accidentes viales en

2020, 1.03 % en 2021, 1.04 % en 2022 y 1.06 % en 2023; para tener una idea de

la magnitud de la situación, en este último año, el global de accidentes reportados fue de 4 047 (INEGI, 2024). En

Tamaulipas, la tasa de siniestros automovilísticos asociados a estas mismas

causas se encuentra por encima de la media nacional, así, durante el 2020 fue

de 1.66 % del total de accidentes ocurridos en la entidad, en el 2021 de 1.29

%, el 2022 de 1.04 %, y el 2023 de 1.16 % (INEGI, 2024).

Si bien, las cifras

indican que el conductor es la principal causa de accidentes viales en el país

(96.3 %), el mal funcionamiento o falla del

automóvil no debe dejarse de lado, principalmente los LA y PN (INEGI,

2024). Existieron diferencias significativas (P < 0.01; P < 0.05) en

cuanto al conocimiento de acuerdo con el sexo de los participantes, siendo más

alto el porcentaje de hombres que estuvieron familiarizados con esa información

(Tabla 1). De manera similar, los entrevistados

≥ 30 años fueron quienes reportaron saber

más al respecto (P < 0.05) exceptuando

el conocimiento de LA que no mostró diferencia estadística (P >

0.05).

Los hallazgos también

sugieren que hay una asociación significativa entre el sexo de los encuestados

y el sitio de verificación de la PN (P < 0.05), así como entre el sexo y

quien realiza la verificación tanto de PN (P < 0.01) como de ML (P < 0.01),

delegando más las mujeres a otras personas para que realicen ambas actividades.

En la edad no se reportó diferencia significativa (P > 0.05) en los dos sitios de verificación y quien realiza ambas

actividades. Tampoco se presentaron diferencias

estadísticas (P > 0.05) entre sexos respecto a la regularidad de

revisión de la PN y ML, donde las mujeres tuvieron un promedio más alto (Tabla

3).

Dichos resultados

sugieren que las campañas de capacitación y concientización sobre la seguridad

vial deben diseñarse con un enfoque prioritario (no exclusivo) en los jóvenes y

particularmente en las mujeres. Además, conviene subrayar, estos hallazgos abonan

al escaso cuerpo de evidencia sobre el conocimiento de los componentes y

condiciones del automóvil, y su relación con variables como el sexo y la edad

de los automovilistas. Lo anterior, compromete el enfoque “cero accidentes de

tránsito” planteados por la OMS y la meta de reducir al 50 % los accidentes

a nivel mundial para el 2030, lo que

solo se puede lograr con vehículos seguros, además de una mejor infraestructura

vial, acompañada de su uso seguro, así como el avance en transportes

multimodales y el mejoramiento de la respuesta a los accidentes, ejes

importantes de la visión integrada de seguridad vial de la organización (OMS,

2021). Por lo que, se requiere fomentar una cultura vial en la importancia de

revisión y verificación de la PN y líquidos

del automóvil, ya que las condiciones

técnicas de los vehículos se asocian

con las tasas de mortalidad en

accidentes de tráfico (Alonso y col., 2021).

Conductas de riesgo

La mayoría de los

porcentajes reportados de conductas de riesgo en el presente trabajo son

parecidos a los obtenidos en 2016, mediante observación directa, por

Carro-Pérez y Ampudia-Rueda (2019), en una muestra de automovilistas en Tampico, Tamaulipas, México. Sin

embargo, es de interés observar el porcentaje correspondiente a UC en este

estudio (32 %), 6 veces más al encontrado en 2016, donde solo se usó en un 5.2

%. Aunque no hubo diferencias significativas

(P > 0.05) entre sexo, si se presentó en la edad, destacando el UC en los < 30 años (P < 0.01) con un 47.9 %, cifra

muy alta en esa población. Además, un 67.1 % de los jóvenes, conducía con una

sola MV, reportándose diferencia

significativa (P < 0.01) entre grupos de edad. Al respecto, Yan y col. (2022) reportaron en su estudio, que

los conductores jóvenes son más propensos a distraerse mientras usan el

celular, en comparación con conductores experimentados, agravando aún más que los noveles conducen más rápido mientras hablan por teléfono. Los conductores

que usan el teléfono mientras conducen tienen cuatro veces más probabilidades de involucrarse en un percance vehicular,

que los que no lo hacen, pues su reacción es más lenta por la distracción, y

tienden a invadir carril y a no guardar las debidas distancias entre los

vehículos (OMS, 2018).

El exceso de velocidad

al conducir es un factor asociado con frecuencia tanto al aumento en el riesgo

de sufrir accidentes de tránsito como al daño provocado por estos (European Comission: Directorate-General for Mobility and Transport, 2020). Al

respecto, la OMS (2018), reveló que existe una relación directa entre el

aumento de la velocidad media y la probabilidad

de que ocurra una colisión, así como con la gravedad de sus

consecuencias. El riesgo de la velocidad se suele incrementar con el riesgo de otros factores como el UC

o conducir después de ingerir alcohol, lo que implica, de acuerdo con la OMS,

uno de los mayores retos en seguridad vial, considerando que es el factor asociado a los conductores con mayor

presencia en accidentes, estimándose que se exceden los límites de velocidad entre un 50 % a 66 % de las ocasiones

que se conducen en el mundo (WHO, 2023).

Las demás conductas de

riesgo (CS, DCC, IP e IAv), no reportaron diferencias

significativas (P > 0.05) entre sexo y grupo de edad, a excepción de IAcc en edad

(P < 0.05), donde los ≥ 30 años fueron más precavidos.

Los participantes del

estudio reportaron exceder los límites de velocidad permitidos en diferentes tipos de vialidades y de distancia

de seguimiento (Gobierno del Estado de

Tamaulipas, 2010). Únicamente en la distancia de seguimiento se encontró

diferencia significativa (P < 0.01) según el sexo, en donde los hombres

reportaron una distancia promedio mayor. Estas conductas de riesgo hacen necesario que cualquier

legislación en el tema debe tener restricciones en la velocidad iguales o

menores a los 50 km/h, para áreas urbanas (WHO, 2023).

Por grupo de edad

(Tabla 6), se observó diferencia significativa con una mejor conducta de parte

de los ≥ 30 años (P < 0.01) en vías primarias, así como en la distancia de

seguimiento (P < 0.05).

Todas las conductas de

riesgo analizadas en el presente estudio, independientemente de su ocurrencia

en la muestra deben ser consideradas en

proyectos o estrategias de intervención de acuerdo con el enfoque “cero accidentes de tránsito” planteado por organismos como la OMS (2021) y OPS (2023).

El sexo y la edad son

relevantes si se desea clasificar a los conductores, así, según da-tos

obtenidos en esta investigación, los hombres y personas < 30 años de edad tienen mayor riesgo que conductores con

diferentes características, lo cual coincide con lo observado por Cordellieri y col. (2016), Ventsislavova

y col. (2021), Zeyin y col. (2022). Res-pecto a esto,

la Secretaría de Salud, a través del

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA,

2024), resalta que en el 2021 el 42.8 % de las defunciones por accidentes de tránsito se concentraron en los adultos jóvenes,

siguiendo las personas de 40 o más años (25 %) y las adultas mayores (16 %).

Así también, Malekpour y col. (2021), Topal y col. (2024), evidenciaron en sus investigaciones,

que la edad está relacionada con el uso inadecuado del CS y otras conductas de

riesgo.

La principal fuente de

limitaciones de este estudio fue el tamaño de la muestra y la selección no

aleatoria mediante sujetos voluntarios, sin embargo, por la naturaleza de la

muestra, consistente en individuos con experiencia al conducir de un año o más,

conducción de 4 d o más días a la semana, con automóvil al momento del

levantamiento de datos y pertenecientes al marco poblacional seleccionado, se

consideró apropiada para extraer conclusiones mediante análisis no

para-métricos; además, el estudio provee evidencia que se acumula a la recolectada desde el año 2018 en la región

(Carro-Pérez y Ampudia-Rueda, 2019). Así, la duración del levantamiento de

datos y las limitaciones ya señaladas deberán ser solventadas en estudios

futuros, pero, aun con ello, los resultados indican, al menos descriptivamente,

que el perfil de riesgo de los conductores de la región observada no ha

cambiado sustancialmente, lo que implica un desafío a las autoridades,

instituciones de salud locales y universidades, en el desarrollo de estrategias

de intervención en seguridad vial, las cuales se reduzcan cercanas a cero las conductas de riesgo evaluadas en el

presente estudio.

CONCLUSIONES

Los

hallazgos de esta investigación sugieren que el riesgo a sufrir percances de

tránsito en los conductores de automóviles en la zona sur de Tamaulipas está

presente, debido a una carencia de conocimiento sobre condiciones básicas del

automóvil, como la presión de los neumáticos, el estado de la llanta de

refacción y cómo medir adecuadamente los líquidos del vehículo. Esto se acentúa

con la presencia de conductas como el conducir con

una sola mano al volante y emplear el

celular mientras se conduce. Resalta, además, que las conductas de riesgo al

conducir se presentan en los conductores más jóvenes, lo que implica un desafío

para las autoridades encargadas de la seguridad vial en el desarrollo de estrategias

de intervención en dicha materia.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo se

realizó gracias al apoyo otorgado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a

través de la Convocatoria de Investigación 2023, por el proyecto “Percepción

del riesgo y conductas de riesgo asociadas al conducir un automóvil en zonas

urbanas del sur de Tamaulipas: un estudio de comparación entre 2018 y 2023”,

clave UAT/SIP/INV/2023/063.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

Los

autores declararon no tener conflictos de intereses de ningún tipo.

REFERENCIAS

Abdullah, P. & Sipos, T. (2022). Drivers’

Behavior and Traffic Accident Analysis Using Decision Tree Method. Sustainability,

14(18), 11339. https://doi.org/10.3390/su141811339

Alonso,

F., Useche, S. A., Gene-Morales, J., & Esteban, C. (2021). Compliance, practices, and attitudes towards VTIs (Vehicle Technical

Inspections) in Spain: What prevents Spanish drivers from checking up their

cars? Plos One, 16(7),

e0254823. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254823

AMM,

Asociación Médica Mundial (2024). Declaración de Helsinki de la AMM-Principios

éticos paras las investigaciones médicas en seres humanos. [En línea].

Disponible en:

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/.Fecha

de consulta: 3 de junio de 2024.

Andrade,

S. y Chaparro, V. I. (2022). Relación cuantitativa entre atropellamientos y

puentes peatonales en Chihuahua, México. Revista

INVI, 37 (106), 121-148. https://doi.org/10.5354/0718-8358.2022.67149

Cardona,

D. (2023). Los motociclistas son los usuarios más vulnerables en las vías,

según la carga global de los accidentes de tránsito (GBD) [Ponencia]. Anales

del X Congreso Asociación Latinoamericana de Población, Colombia. https://proceedings.science/alap-2022/trabajos/los-motociclistas-son-los-usuarios-mas-vulnerables-en-las-vias-segun-la-carga-gl?lang=es

Carro-Pérez,

E. H. y Ampudia-Rueda, A. (2019). Conductas de riesgo al conducir un automóvil

en zonas urbanas del sur de Tamaulipas y la Ciudad de México. CienciaUAT, 13(2), 100-112. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v13i2.988

Chacón,

A. J. (2022). Medidas de seguridad vial para motociclistas de Palmira. Ciencia

Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 2557-2576. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3703

Chacón-Moscoso,

S., Anguera, M. T., Sanduvete-Cháves, S., Losada, J.

L., Lozano-Lozano, J. A., & Portell, M,

(2019). Methodological quality checklist for studies based on observational methodology

(MQCOM). Psicothema, 31(4),

458464. https://doi.org/10.7334/psicothema2019.116

Chand,

A., Jayesh, S., & Bhasi,

A. B. (2021). Road traffic accidents: An overview

of data sources, analysis techniques and contributing factors. Materials

Today: Proceedings, 47, 5135-5141. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.05.415

Cordellieri, P., Baralla, F., Ferlazzo, F., Sgalla, R., Piccardi, L., &

Giannini, A. M. (2016). Gender Effects in Young Road Users on Road Safety

Attitudes, Behaviors and Risk Perception. Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01412

European Commission: Directorate-General for Mobility and Transport

(2020). Next steps towards ‘Vision Zero’ – EU road safety policy framework

2021-2030. Publications Office [Archivo PDF]. [En

línea]. Disponible en: https://data.europa.eu/doi/10.2832/391271. Fecha de

consulta: 17 de enero de 2025.

Febres,

J. D., García-Herrero, S., Herrera, S., Gutiérrez, J. M., López-García, J. R.,

& Mariscal, M. A. (2020). Influence of seatbelt use on the

severity of injury in traffic accidents. European Transport Research Review, 12(1), 9. https://doi.org/10.1186/s12544-020-0401-5

Gobierno

del Estado de Tamaulipas (2010). Reglamento de Tránsito del Estado de

Tamaulipas. En Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas del 2 de diciembre de

2010. [En línea]. Disponible en:

https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/003_Regla_Transito.pdf.

Fecha de consulta: 12 de marzo de 2024.

Goel, R., Tiwari, G., Varghese, M., Bhalla, K., Agrawal, G., Saini, G., Jha, A., John, D., Saran, A.,

White, H., & Mohan, D. (2024). Effectiveness of road safety interventions: An evidence and gap map. Campbell

Systematic Reviews, 20(1). https://doi.org/10.1002/cl2.1367

González, E. y Vargas, G. (2024). Dispositivo adaptable

a un casco de motocicleta para la visualización de parámetros al conducir. Revista

Ingenium, 2(1),

24-55. https://revista.uny.edu.ve/ojs/index.php/ingenium/article/view/443/445

Hidalgo, S. (2023). La relación de los factores de personalidad y la conducción agresiva: los Cinco Grandes y la Tríada Oscura. Acta Colombiana de

Psicología, 26(1), 188-199. https://www.doi.org/10.14718/ACP.2023.26.1.12

INEGI,

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023). Accidentes de tránsito

terrestre [Tabulados]. Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y

suburbanas. [En línea]. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/. Fecha de consulta: 3 de junio

de 2024.

INEGI,

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Accidentes de tránsito

terrestre [Tabulados]. Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y

suburbanas. [En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/accidentes/.

Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2024.

Malekpour, F., Moeini,

B., Tapak, L., Sadeghi-Bazargani,

H., & Rezapur-Shahkolai, F. (2021). Prediction of Seat Belt Use Behavior among Adolescents Based on the

Theory of Planned Behavior. Journal of

Research in Health Sciences,

21(4), e00536-e00536. https://doi.org/10.34172/jrhs.2021.71

Narváez,

A. D., Basante, Y. M., Zambrano, C. A., Hernández, E.

y Salas, M. E. (2022). Nivel de riesgo de estrés en conductores del sector

transporte público. Psicología y Salud, 32(2), 351-362. https://doi.org/10.25009/pys.v32i2.2755

OMS,

Organización Mundial de la Salud (2011). Plan mundial para el Decenio de acción

para la Seguridad Vial 2011-2020. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2011-2020.

Fecha de consulta: 10 de junio de 2024.

OMS,

Organización Mundial de la Salud (2018). Accidentes

de tránsito. Datos y cifras. Retrieved from. [En línea]. Disponible en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries.

Fecha de consulta: 10 de junio de 2024.

OMS,

Organización Mundial de la Salud (2021). Plan mundial. Decenio de acción para

la seguridad vial 2021-2030. [En línea].

Disponible en: https://www.who.int/es/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030.

Fecha de consulta: 10 de junio de 2024.

OPS,

Organización Panamericana de la Salud (2023). Implementación de medidas de

seguridad vial prioritarias en América Latina y el Caribe. Organización

Panamericana de la Salud. [En línea]. Disponible en:

https://www.paho.org/es/documentos/implementacion-medidas-seguridad-vial-prioritarias-america-latina-caribe.

Fecha de consulta: 10 de junio de 2024.

Patarroyo,

M. E. y Casanova J. P. (2021). Desarrollo tecnológico de un chaleco o chaqueta

inteligente que permite a motociclistas ser más perceptibles en las vías. Encuentro

Internacional de Educación en Ingeniería, 1-9. https://doi.org/10.26507/ponencia.1799

Pérez,

R., Hidalgo, E., & Híjar, M. (2021). Impact

of Mexican Road Safety Strategies implemented

in the context of the UN’s Decade of Action. Accident Analysis &

Prevention, 159, 106227. https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106227

Porter, B. E. (2011). Handbook of Traffic Psychology. Elsevier.

Rodríguez,

J. M. y Urrego, D. C. (2023). Medidas poblacionales para la seguridad vial: más

allá de la responsabilidad individual. Salud UIS, 55, e23033. https://doi.org/10.18273/saluduis.55.e:23033

Sedano,

S. y Dorantes, G. (2020). Comportamiento agresivo, apego a normas, atribución

negativa, autoestima y estrés en conductores. Revista Electrónica de

Psicología Iztacala, 23(2): 696-723. http://riaa.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.12055/4615/document.pdf?sequence=1&isAllowed=y

STCONAPRA,

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

(2024). Informe sobre la situación de la seguridad vial México 2022. [En

línea]. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/930792/Informe_SV_2022.pdf.

Fecha de consulta: 24 de enero de 2025.

Topal, H., Açıkel, S. B., Şirin, H., Polat,

E., Terin, H., Yılmaz, M. M., & Şenel, S.

(2024). Evaluation of Adolescents’

Awareness of Seat Belt Use and the Relationship with Risky Behaviors. Children, 11(6), 656. https://doi.org/10.3390/children11060656

Ventsislavova, P., Crundall, D., Garcia-Fernandez,

P., & Castro, C. (2021). Assessing Willingness to Engage in

Risky Driving Behaviour Using Naturalistic Driving

Footage: The Role of Age and Gender. In-ternational

Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19), 10227. https://doi.org/10.3390/ijerph181910227

Ventura-León,

J. L. y Caycho-Rodríguez, T. (2017). El coeficiente Omega: un método

alternativo para la estimación de la confiabilidad. Revista Latinoamericana

de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(1), 625-627.

WHO, World Health Organization (2023). Global status report on road

safety 2023. [En línea]. Disponible en:

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375016/9789240086517-eng.pdf?sequence=1.

Fecha de consulta: 12 de junio de 2024.

Yan, Y., Zhong, S., Tian, J., & Song, L. (2022). Dri-ving distraction at night: The impact of cell phone use on driving behaviors among young drivers. Transportation

Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour,

91, 401-413. https://doi.org/10.1016/j.trf.2022.10.015

Zeyin,

Y., Long, S., & Gaoxiao, R. (2022). Effects of

safe driving climate among friends on prosocial and aggressive driving

behaviors of young drivers: The moderating

role of traffic locus of control. Journal of Safety Research,

81, 297-304. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2022.03.006