https://doi.org/10.29059/cienciauat.v20i1.1962

Estrategias de manejo y conservación

de insectos comestibles en el Altiplano Potosino-Zacatecano: perspectiva de

actores clave

Edible insect management and

conservation strategies in the Potosino-Zacatecano Highland: perspectives from

key stakeholders

Manejo y conservación de insectos comestibles

Humberto Romero-Jiménez, Luis Antonio

Tarango-Arámbula*, Jorge Cadena-Íñiguez, Genaro Olmos-Oropeza

*Correspondencia:

ltarango@colpos.mx/Fecha de recepción: 15 de noviembre de 2024/Fecha de

aceptación: 13 de mayo de 2025/Fecha de publicación: 17 de junio de 2025.

Colegio de Postgraduados, Campus San

Luis Potosí, Iturbide núm. 73, Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México, C.

P. 78600.

RESUMEN

En

el Altiplano Potosino-Zacatecano, los insectos comestibles, como la hormiga

escamolera, el gusano rojo y el gusano blanco del maguey, se extraen de manera

continua y de forma no sostenible, desde hace 30 años pese a su importancia

económica. El objetivo del presente estudio fue conocer las limitantes que

amenazan la sostenibilidad de la actividad, y las estrategias de manejo y

conservación que los recolectores proponen para las tres especies de insectos.

Se obtuvo un diagnóstico general de esta actividad mediante entrevistas

individuales a recolectores de la zona y se organizó un foro regional

participativo en la actividad-recolecta de insectos comestibles desde la

perspectiva de actores clave. Se realizó un análisis de componentes principales

y una agrupación jerárquica de las limitantes que amenazan la sostenibilidad de

la recolección de las tres especies de insectos comestibles en la región, así

como las estrategias necesarias para atenderlas. Entre las limitantes más

relevantes destacaron el manejo inadecuado de nidos, la extracción clandestina,

compradores diversos sin compromisos, ausencia de normativas y de regulación

legal, y destrucción del maguey y nopal. Entre las estrategias prioritarias,

destacaron las relacionadas con la gobernanza, como la normatividad legal,

manejo estratégico de ganado y comités de vigilancia, con poca asociación

con tecnología, certificación o educación ambiental, y aunque buscan un marco

legal, no consideran las acciones que se asocian con las variables de

sostenibibilidad, las cuales no fueron altamente priorizadas por ningún grupo.

Las actividades de reforestación, la gestión de centros de acopio

y el establecimiento de cercos de exclusión de ganado no muestran una fuerte

conexión con capacitaciones o certificaciones técnicas. Por lo que se requiere

desarrollar programas de intervención, destinados a implementar las acciones

prioritarias para garantizar la continuidad de esta actividad mediante

mecanismos de regulación y control efectivos, y promover prácticas de manejo sostenible.

Palabras clave: desarrollo rural,

hormiga escamolera, gusano rojo, gusano blanco.

Abstract

In

the Potosino-Zacatecano Highlands, edible insects such as the escamolera ant,

red maguey worm, and white maguey worm have been continuously harvested for the

past 30 years. Although they hold significant economic value, their

exploitation is unsustainable. The objective of this study was to identify the

limitations threatening the sustainability of this activity and to explore

management and conservation strategies proposed by the collectors for the three

insect species. A general diagnosis was conducted through individual interviews

to collectors, and a regional participatory forum was organized, focusing on

the edible insect collection-activity from the perspective of key stakeholders.

A principal component analysis and hierarchical clustering were carried out to classify the main limitations

affecting the sustainable harvesting of these insects in the region as

well as the strategies considered necessary to address them. The most

significant limitations included inadequate nest management, illegal extraction,

the presence of diverse and uncommitted buyers, lack of regulations and legal

frameworks, and destruction of agave and prickly pear plants. Priority

strategies were primarily associated with governance, including legal

frameworks, livestock management, and the establishment of surveillance

committees, as well as the adoption of technologies and the implementation of

technical certification schemes. The production-related measures such as

reforestation, the management of collection centers, and the installation of

livestock exclusion fences were also emphasized. In contrast, conservation,

social oversight, and monitoring activities linked to sustainable production

practices were not identified as top priorities, despite being recognized as

significant limiting factors. It is necessary to develop intervention programs

involving key stakeholders, aimed at implementing actions identified as

priorities to ensure the continuity of this activity through effective

regulatory and control mechanisms, and to promote sustainable management

practices.

Keywords: rural development, escamolera ant, red worm, white worm.

INTRODUCCIÓN

En el

Altiplano Potosino-Zacatecano existen recursos naturales con gran valor

ecológico y socioeconómico, esto último, por la derrama económica que deja su

aprovechamiento (Pedroza y col., 2014). Sin embargo, la explotación comercial

se realiza de manera no sostenible, lo que es particularmente preocupante para

la hormiga escamolera (Liometopum apiculatum M.) de la que se aprovechan

las larvas, el gusano rojo de maguey (Comadia redtenbacheri H.) y el

gusano blanco de maguey (Aegiale hesperiaris W.) (De-Luna y col., 2013),

insectos comestibles que se extraen de

manera continua desde hace 30 años (Briones y col., 2022).

La hormiga escamolera

posee una capacidad de adaptación a diversos ambientes. Su dieta omnívora y

vulnerabilidad biológica baja, la hacen resistente ecológicamente (Berumen y

col., 2021). Sus colonias desarrollan hasta 5 caminos de forrajeo, cuyas distancias

varían dependiendo del sustrato de interés, y anidan preferentemente en las

raíces del maguey mezcalero (Agave salmiana) y diferentes variedades de Yucca

spp (Rafael y col., 2017), también suelen

anidar debajo de nopales, mezquites, alicoches e incluso en suelo

desnudo (Romero y col., 2024b). Además de su importancia económica y ecológica,

destaca por su valor nutricional, ya que sus

larvas, denominadas escamoles, contienen proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, en concentraciones que

dependen del tipo de vegetación (Cruz y col., 2018). Estas se recolectan a

partir de la segunda quincena del mes de febrero, y su aprovechamiento, cuando se realiza de manera apropiada, se

puede extender hasta el mes de junio. Sin embargo, debido al mal manejo de sus nidos, su aprovechamiento usualmente

finaliza en mayo (Briones y col., 2022).

El gusano rojo está

asociado al maguey mezcalero, el cual utiliza para completar su ciclo larvario,

alimentándose de pencas y raíces, lo que

generalmente conduce a la destrucción de

la planta o a su desecación si no se extrae (García y col., 2023a). Su

recolección, que ocurre en el periodo de agosto a octubre, durante el periodo

de lluvias, se realiza en magueyes con pencas amarillentas o rojizas y

turgencia reducida (Briones y col., 2022). Esta función biológica natural del

maguey, lo hace estratégico y esencial en la existencia de sistemas productivos

tradicionales, que promueven la

agrobiodiversidad y fortalecen la economía rural mediante el

aprovechamiento de insectos comestibles alojados en su interior (Vega y col.,

2023), pero a la vez, se enfrenta a un gran reto para su conservación a largo

plazo, porque, adicionalmente, es explotado para sustentar la producción de

mezcal y pulque, lo que obliga a desarrollar estrategias de conservación, diversificación y valorización del recurso

(Figueredo y col., 2024).

El gusano blanco es

recolectado sin mayor planeación (al igual que los escamoles y el gusano rojo)

para su venta a compradores en los diferentes estados de la República Mexicana.

Dicho recurso es nutricionalmente importante para los habitantes rurales (Ramos

y Pino, 2001) e incrementa el ingreso económico a través de su aprovechamiento

(Esparza y col., 2008). Sus larvas colonizan las pencas de los magueyes pulqueros o mezcaleros. La temporada de recolecta

del gusano blanco abarca el periodo de mayo a agosto, pero cada vez es más

difícil de encontrar sus larvas en las pencas de los magueyes que hospeda

comúnmente, aquellos de entre 5 y 7 años, de pencas ricas en nutrientes (Ramos y col., 2006; Briones y col., 2022). Una vez

que el insecto se desarrolla, la penca adquiere una marca de color café oscuro tostado. En la recolecta del gusano blanco,

se utiliza un machete para cortar las pencas que presentan síntomas de

presencia del gusano. Aunque no todas las pencas con síntomas tienen larvas (Miranda-Román y col., 2011), y cuando las tienen, éstas regularmente

hospedan una o dos larvas, que son extraídas de los orificios del maguey con el

apoyo de una espina de su penca (Viesca y col., 2012). Las larvas presentan una

longitud de aproximadamente 5 cm y un color blanco opaco; su cabeza es de color

café claro y pequeña (Miranda-Román y col., 2011).

Los

escamoles, el gusano rojo y el gusano blanco, presentan un valor nutricional alto

y la aceptación del consumidor por su

exquisitez, lo que les confiere potencial

agroindustrial, aunque limitado por

su disponibilidad estacional (Ramos-Rostro y col., 2016). La cantidad de

insectos que se recolecta ha disminuido a través del tiempo, debido a la

sobreexplotación de las plantas de maguey, al sobrepastoreo y la

afectación por depredadores que interfieren

con el ciclo de vida de estos insectos (González y col., 2020).

El

objetivo del presente estudio fue conocer los factores que limitan el

aprovechamiento sostenible de los insectos comestibles, hormiga escamolera,

gusano rojo y gusano blanco; así como las estrategias para su manejo y

conservación; además de, determinar la priorización de acciones que permitan

garantizar la continuidad de la actividad de recolecta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Comunidades rurales

Las

comunidades rurales incluidas en el estudio se ubican en los estados de

Zacatecas y San Luis

Potosí, México. En una región caracterizada por condiciones semiáridas y un

fuerte vínculo con actividades agropecuarias

tradicionales, en donde el uso de suelo está dominado por la agricultura

de temporal y la ganadería extensiva, de acuerdo a la Coordinación Estatal de Planeación (COEPLA, 2022). La

vegetación predominante es el matorral xerófilo, combinado con pastizales y, en

algunas áreas elevadas, la presencia de bosques de encino y pino, de acuerdo al Instituto Nacional para la Federalismo

y el Desarrollo Municipal (INAFED, 2020). Este arreglo ambiental influye

directamente en las estrategias de aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo la recolección de insectos

comestibles, que representa una actividad complementaria para diversas familias

del Altiplano Potosino-Zacatecano (Figueroa y col., 2018). La variabilidad en

el acceso a servicios y mercados relacionados al aprovechamiento agrícola y ganadero influye en las estrategias de

subsistencia y la conservación de los ecosistemas, por lo que la tipificación de productores es clave para diseñar políticas y

programas adecuados (Mendoza y col., 2019).

Primera fase

Durante febrero-marzo de

2024, se llevó a cabo el estudio, desarrollado con un enfoque cualitativo bajo

un modelo de intervención social (Guzmán y col., 2018). Se aplicaron

entrevistas individuales a actores clave de insectos comestibles del Altiplano

Potosino-Zacatecano, para obtener un diagnóstico general de la

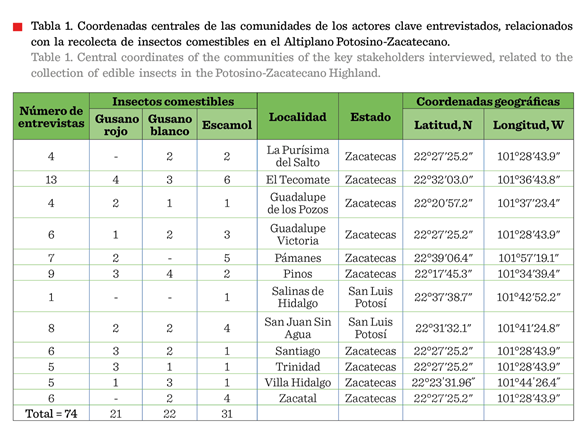

actividad-recolecta de insectos comestibles (Tabla 1). Los participantes fueron

seleccionados mediante un muestreo intencionado, en el que se priorizó la

experiencia de los recolectores en la actividad, y su influencia en las prácticas comunitarias, así como su

involucramiento en la comercialización. En este proceso de selección se

obtuvo el apoyo de la empresa Innovación en Desarrollo Forestal y Servicios

Técnicos S. A. de C. V, la cual tiene un amplio conocimiento de la zona de

estudio y de los recolectores. La invitación se llevó a cabo a través de contacto

telefónico y personal, estableciendo previamente la disponibilidad de los

actores clave para las entrevistas. No todos los invitados aceptaron

participar, pero se buscó la representatividad de la muestra. Los entrevistados

aportaron información sobre una o más especies del escamol, gusano rojo y gusano blanco, dependiendo de su actividad

dentro de la recolección.

Briones y col. (2022)

reportaron la existencia de 593 recolectores en 18 localidades del municipio de

Pinos, Zacatecas. En este estudio se incluyeron recolectores de 7 de esas

localidades, en donde existen 256 recolectores, lo que representa un 43.2 %. Se

invitaron a 42 actores clave de 12

localidades de Zacatecas y San Luis Potosí, que tuvieran entre 5 años y

10 años de experiencia en la recolección, de los cuales aceptaron participar

31. Se aplicaron 74 encuestas directamente

en sus domicilios: 31 para escamol, 22 gusano blanco y 21 para gusano

rojo (Tabla 1). Se utilizó una entrevista

semiestructurada con preguntas cerradas, de opción múltiple, con la

finalidad de identificar las limitantes y estrategias de manejo y conservación

en la actividad-recolecta de insectos

comestibles. La semiestructuración de la entrevista permitió que los actores clave se explayaran en sus respuestas,

por lo que estas duraron aproximadamente entre 20 min y 30 min por persona.

Cada uno de los recolectores dio su consentimiento a usar sus respuestas y

difundir la información; dicho consentimiento obra a través de la firma de cada

una de las entrevistas.

Segunda fase

Para complementar las

limitantes y estrategias de manejo y conservación identificadas en las

entrevistas individuales de la primera fase, se organizó el Foro Regional de

Recolectores de Insectos Comestibles, para delimitar y priorizar de manera

grupal las estrategias de manejo y conservación de insectos comestibles. Este

evento se realizó el día 24 de mayo de 2024,

en las instalaciones del Colegio de

Postgraduados Campus San Luis Potosí.

Al foro asistieron 35

actores clave de la actividad-recolecta de insectos comestibles, en su mayoría

los que participaron en las entrevistas

individuales. Adicionalmente, en el foro participó el comisariado de la

comunidad de Pinos, Zacatecas, 3 estudiantes y 3 profesores del Colegio de

Posgraduados del Posgrado de Innovación en Manejo de Recursos Naturales.

También asistió un estudiante doctoral de la Universidad Autónoma de Zacatecas,

un profesor del Instituto de Zonas Desérticas de la Universidad Autónoma de San

Luis Potosí (USALP) y un estudiante Postdoctoral de la Coordinación para la

Innovación y la Aplicación de la Ciencia y Tecnología de la UASLP, todos ellos

dedicados al estudio de insectos comestibles. Adicionalmente, asistieron tres

acopiadores de insectos comestibles en el Altiplano Potosino-Zacatecano.

Durante el desarrollo del

foro se promovió la participación de todos los asistentes, permitiendo una

visión integral de las problemáticas que enfrenta el sector y fomentando la

generación de soluciones conjuntas. El foro regional se desarrolló en 3 etapas:

1) identificación de factores limitantes, 2) propuesta de estrategias de manejo

y conservación y 3) priorización de acciones.

Para

identificar los factores limitantes se empleó la técnica de

lluvia de ideas y estimulación

de la reflexión y el diálogo entre los recolectores. Los facilitadores

(profesores), guiaron las discusiones asegurando que se cubrieran aspectos

clave obtenidos de las entrevistas, como la

disminución de la disponibilidad de insectos, la falta de apoyos

institucionales y la pérdida del hábitat de dichas especies. Al final de esta

etapa, cada uno de los actores clave identificó las limitantes más relevantes.

Para definir la propuesta

de estrategias de manejo y conservación, se elaboró una lista de las

limitantes, eliminando repeticiones, las cuales

se presentaron a los participantes. Con la información de las

limitantes, cada uno de los participantes colaboró en las estrategias de manejo y conservación de insectos

comestibles, esta información se registró en un archivo Microsoft Excel,

versión 16.0.

La

matriz de priorización de acciones se construyó con la selección de las 5

limitantes y las 5 estrategias de manejo y conservación de cada uno de los

participantes, las cuales, de acuerdo con su parecer, eran las más relevantes.

Adicionalmente, en esta etapa se discutieron los próximos pasos, incluyendo la

necesidad de formalizar acuerdos con las autoridades locales para dar

seguimiento a las propuestas resultantes de este foro.

Análisis estadístico

Análisis de componentes

principales (ACP)

Para reducir la

variabilidad de la priorización de la

percepción de los actores clave en tres ejes que explicaran la mayor

varianza de las limitantes y estrategias

identificadas en el Foro Regional de Recolectores de Insectos

Comestibles, se sometieron a un ACP (Pearson, 1901; Rentería y col., 2011).

Esto, con el propósito de describir la mayor variación posible en menos dimensiones, minimizando la pérdida de información. Para ello, se utilizó el paquete estadístico

XLSTAT, versión 2024.2.2. Se interpretó el biplot, que representa las

agrupaciones distintivas de las limitantes y/o estrategias (variables activas),

priorizadas por diferentes grupos de actores (P1, P2, P3, P4 y P5:

(observaciones activas) según sus intereses, de acuerdo a sus contextos institucionales, sociales y ecológicos. La vinculación

entre ambos parámetros, a través de los patrones de asociación, indica que son

limitantes y/o estrategias clave desde la perspectiva

de los entrevistados, independientemente de su frecuencia expresada.

Análisis de Clusterización

Aglomerativa Jerárquica (CAJ)

Para determinar

gráficamente disimilitudes o diferencias entre las limitantes, estrategias y su

priorización, de acuerdo con la percepción de los actores clave, se analizaron

dichas variables mediante un análisis de CAJ. Este análisis es de tipo multivariado,

y logra minimizar un conjunto de datos

grande y complejo a una pequeña cantidad de grupos de datos, llamados

clúster, en donde los miembros de algunos de los grupos llegan a compartir

características similares, por lo que se les denomina amalgamaciones (Lin y

Chen, 2006). El análisis se realizó con el paquete estadístico XLSTAT versión

2024.2.2.

RESULTADOS

Características de la

población estudiada

La

mayoría de los actores clave involucrados en la recolección, que participaron

en el foro, eran hombres (90.3 %). El 38.7 % de la muestra eran adultos de 52 a 84 años de

edad, 45.12 % de 32 a 51 años y 16.1 % jóvenes de 19 a 31 años. El 6.4 % no contaba con estudios, 35.5 % cursó primaria,

48.4 % secundaria y 9.7 % preparatoria. Al ser la recolecta de insectos comestibles una actividad productiva

complementaria, el 54.8 % manifestó dedicarse

a la agricultura, 16.1 % a la construcción,

6.4 % a la ganadería, y 22.7 % a otras actividades económicas.

Diagnóstico de la

actividad-recolecta

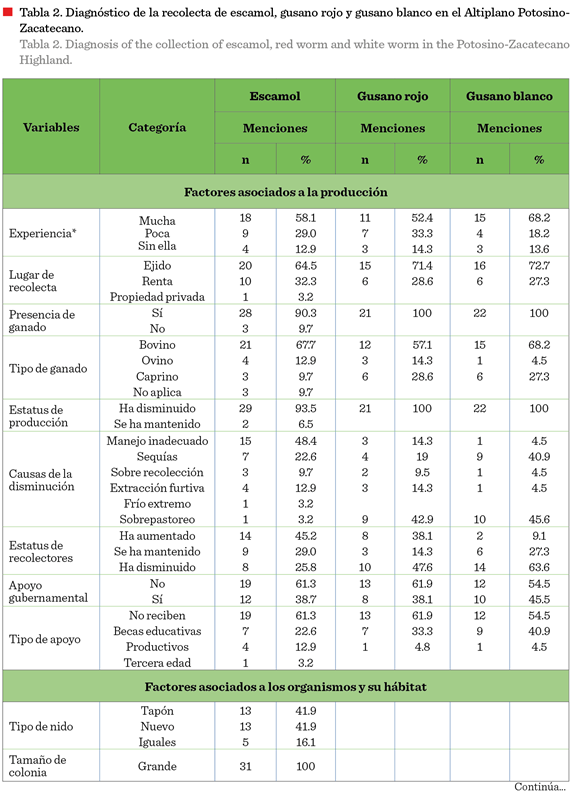

Alrededor del 60 % tenía

más de 15 años dedicados a esta actividad y

el 64.5 % operaba principalmente en tierras ejidales (Tabla 2).

El 97

% de los entrevistados manifestaron sentir que la producción de estos insectos ha disminuido a

través del tiempo, debido principalmente al sobrepastoreo en las zonas de

recolección (para ambos gusanos), por la presencia generalizada de ganado,

especialmente bovino (para gusano rojo) y caprino (para los dos gusanos), así como, a

las sequías (escamol y gusano rojo) y prácticas de manejo inadecuado de

nidos (escamol).

La mayoría de los recolectores (61.3 %) no recibía apoyo

gubernamental (Tabla 2). Los que manifestaron recibir algún tipo de apoyo era a través de acciones no relacionado con la actividad de recolecta de insectos comestibles. Esta falta de programas de financiamiento

limita la implementación de estrategias sostenibles

y la adaptación a los desafíos ambientales para la conservación del

recurso y preservación la actividad.

Asimismo, en la Tabla 2 se

muestran factores relacionados a los insectos y su hábitat, como los tipos de nido, tamaño de colonia, sustrato de anidación y forrajeo más habituales

en el caso de la hormiga escamolera y características

morfológicas de los gusanos y el agave hospedero, con el fin de comparar

información reportada en estudios anteriores relacionados con los insectos

comestibles y las diferencias de recolección

y producción en otras áreas de aprovechamiento.

Limitantes identificadas

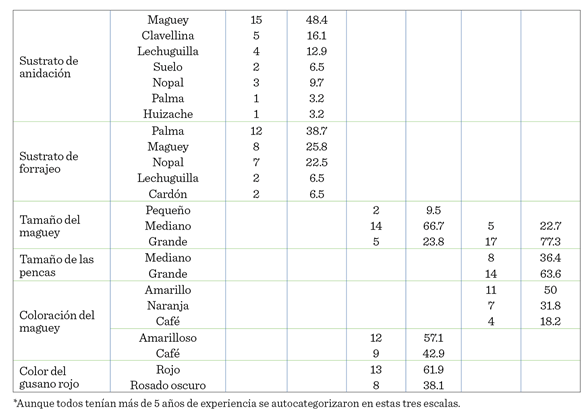

Se identificaron 14

limitantes en la actividad-recolecta de insectos comestibles. De estas, las más

relevantes fueron, el manejo inadecuado de nidos (el cual solo aplica para el

aprovechamiento del escamol) (31), la extracción clandestina (26), informalidad

del mercado (compradores diversos sin compromisos) (17), ausencia de normativas

y regularización legal (16) y destrucción del maguey y nopal (16), estas

últimas afectando a las tres especies de insectos (Tabla 3).

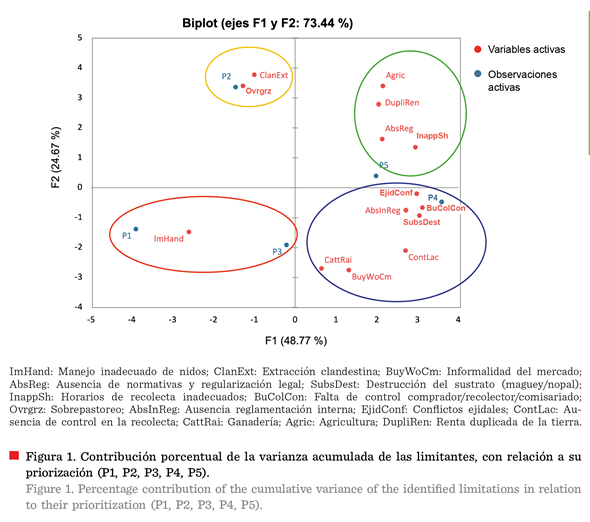

Análisis

de componentes principales (limitantes)

El ACP explicó el 95 % de

la varianza acumulada. Las variables con los valores más significativos del

Componente 1 (CP1) fueron: falta de control

comprador/recolector/comisariado

(0.868), destrucción del sustrato (maguey/nopal) (0.827) y conflictos ejidales

(0.793). El CP2 refleja la competencia por los recursos naturales con

otras actividades, como el sobrepastoreo (0.644), la agricultura, la extracción

clandestina y la renta duplicada de la tierra, las tres con el mismo valor

(0.523); y el CP3 muestra la ganadería (0.624) y la informalidad del mercado

(0.496) y la ausencia de normativas y regularización legal (0.447) como

factores significativos que también limitan la actividad (Tabla 3).

Agrupaciones

de limitantes

Las limitantes se

priorizaron en función de los diferentes grupos de actores (observaciones

activas) (Figura 1). El eje horizontal (F1) explica el 48.77 % de la varianza

total en los datos, ubicándolo como la dimensión más importante para entender las relaciones entre las limitantes y su priorización de acción. El lado

derecho se asocia con conflictos locales y

de organización; en tanto que el lado izquierdo lo está con el manejo

inadecuado de los nidos. Este eje, se

complementa con el eje F2 que explica

el 24.67 % de la varianza, por lo que

en conjunto explican más del 73 %. El segundo eje (F2) se encuentra

relacionado con el uso intensivo de la tierra frente a actividades

tradicionales, así como la extracción clandestina (lado izquierdo) y la falta

de regulación o planificación (lado derecho).

La observación activa P1

se ubica en el cuadrante inferior izquierdo (elipse roja) y se relaciona con el

manejo inadecuado de nidos; en tanto que la observación activa P3, que aunque

está agrupada también a esta variable activa, se encuentra cercana a las

variables de ganadería y la destrucción del

sustrato (maguey y nopal) (elipse azul), que los colectores consideran

factores que afectan los nidos y la colección de los gusanos. En la parte

superior izquierda se encuentra P2 (elipse amarilla), asociada al sobrepastoreo

y la extracción clandestina que afectan la producción

y la rentabilidad. En el cuadrante opuesto

(elipse azul) se encuentra P4, que está asociada a variables como la

falta de control en la recolección, conflictos ejidales y falta de control comprador/recolector/comisariado. En la parte superior derecha (elipse verde)

se ubica P5, asociada a la ausencia de normativas y horarios de recolecta

inadecuados.

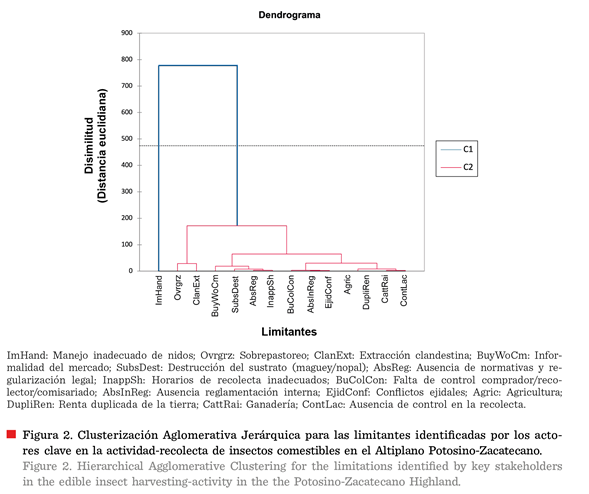

Análisis de Clusterización

Aglomerativa Jerárquica para limitantes (CAJ)

La CAJ para las limitantes

conformó dos clústeres. El clúster 1 señala un problema específico y grave,

como lo es el manejo inadecuado de nidos (hormiga escamolera), que requiere un tratamiento puntual y diferenciado, mientras

que el clúster 2 agrupa un conjunto de

limitantes interconectadas, que afectan la recolección debido a factores

externos como la gestión del territorio, las

normativas insuficientes y los aspectos socioeconómicos (Figura 2).

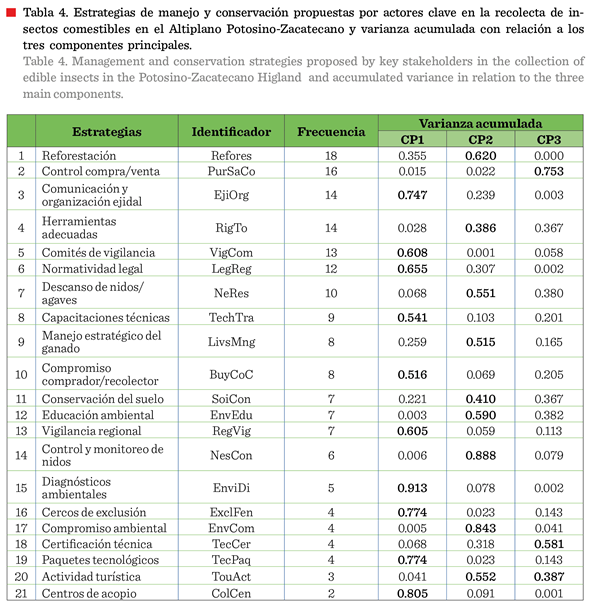

Estrategias

de manejo y conservación propuestas

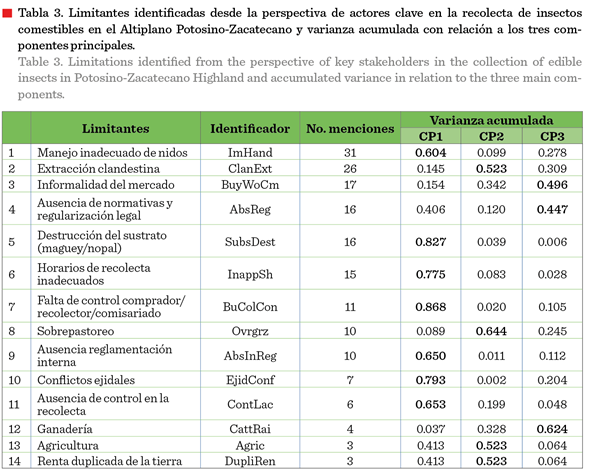

Los actores clave en la

actividad-recolecta de insectos comestibles priorizaron un total de 21

estrategias, siendo las más frecuentes la reforestación (18), control en la

compra-venta (16), comunicación y organización ejidal (14), herramientas

adecuadas (14) y conformación de comités de vigilancia (13) (Tabla 4).

Análisis de componentes

principales (estrategias de manejo y conservación)

El ACP explicó el 95 % de

la varianza acumulada. Las variables más sobresalientes del Componente 1 (CP1)

son diagnósticos ambientales (0.913),

centros de acopio (0.805), cercos de exclusión

y paquetes tecnológicos (0.774 cada una) y comunicación y organización ejidal

(0.747); en el CP2 son control y monitoreo de nidos (0.888), compromiso ambiental (0.843) y reforestación (0.620).

Asimismo, las variables más significativas

del CP3 son control de compra-venta (0.753), certificación técnica

(0.581) y actividad turística (0.387) (Tabla 4).

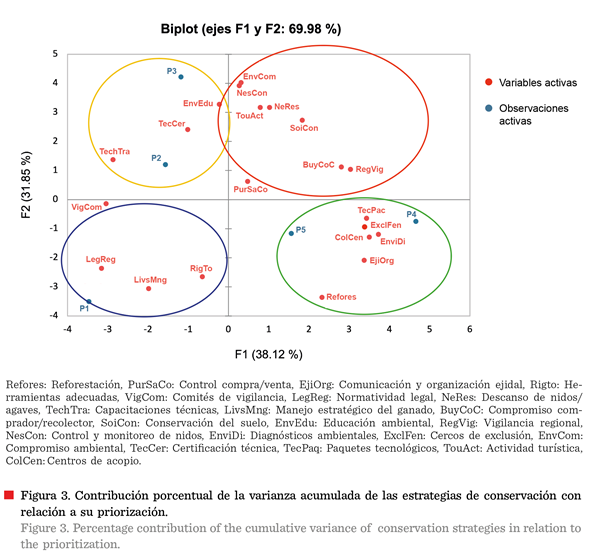

Agrupación de estrategias

Las estrategias se

priorizaron en función de los diferentes grupos de actores (observaciones

activas) (Figura 3). El primer eje (F1) explica

el 38.12 % de la varianza total en los datos, porcentaje similar al del

eje F2, con 31.85 %, por lo que las dos dimensiones tienen una importancia cercana para entender las relaciones entre

las estrategias y su priorización de acción. El eje F1, en el lado derecho

destaca estrategias centradas en el fortalecimiento

institucional y organizativo, como la comunicación y organización

ejidal. En tanto que, el lado izquierdo se relaciona con la legalidad. El

segundo eje (F2), en el lado derecho destaca la organización y compromiso entre

los compradores/recolectores y vigilancia regional, en tanto que, el lado

izquierdo agrupa estrategias relacionadas con el conocimiento técnico y la

educación ambiental, como capacitaciones y certificaciones técnicas.

El biplot delimita cuatro

grandes grupos ubicados en sus respectivos cuadrantes en donde se reflejan

perfiles distintos de interés por parte de los participantes, distribución que

pone de relieve cómo los diferentes actores priorizan estrategias según sus

contextos y capacidades únicas.

En el cuadrante superior

izquierdo (elipse amarilla), se muestra una agrupación que incluye variables

como tecnologías certificadas, transferencia

tecnológica y educación ambiental. Este cuadrante está fuertemente

vinculado a los grupos P2 y P3, sugiriendo un perfil caracterizado por una alta

adopción de tecnologías certificadas y transferidas. Estos grupos se encuentran

claramente separados de los demás, lo que indica un enfoque en actividades

impulsadas por la tecnología en lugar de la

gestión o conservación ambiental directa

(cuadrante opuesto). Aunque muestran interés en la educación ambiental,

sus prioridades se inclinan hacia la formación para el uso de tecnologías en

lugar de actividades prácticas como la reforestación.

En el cuadrante superior

derecho (elipse roja) se engloban actividades

de conservación, control social y vigilancia, que se agrupan estrechamente, lo que indica una correlación positiva

entre ellas. Aunque las variables representan en conjunto un perfil ideal para

prácticas sostenibles, no fueron altamente priorizadas por ningún grupo.

En el

cuadrante inferior izquierdo (elipse azul) se observan variables definidas por un

enfoque en aspectos legales, manejo estratégico del ganado y comités de

vigilancia, alineándose con el grupo P1. Este grupo exhibe un perfil orientado

hacia la gobernanza legal de recursos y el manejo ambiental práctico, pero con

poca asociación con tecnología, conservación, o educación ambiental, y aunque

buscan un marco legal, no consideran las acciones que se asocian con la

sostenibilidad (cuadrante opuesto).

En el cuadrante inferior

derecho (elipse verde) se observan actividades de reforestación, gestión,

centros de acopio, cercos de exclusión de ganado y diagnósticos ambientales,

asociadas con los grupos P4 y P5. Los interesados en estas acciones podrían estar

utilizando tecnologías específicas (TecPac), pero no muestran una fuerte

conexión con capacitaciones o certificaciones técnicas (cuadrante superior

izquierdo).

Análisis de clusterización

jerárquica (ACJ) para las estrategias propuestas

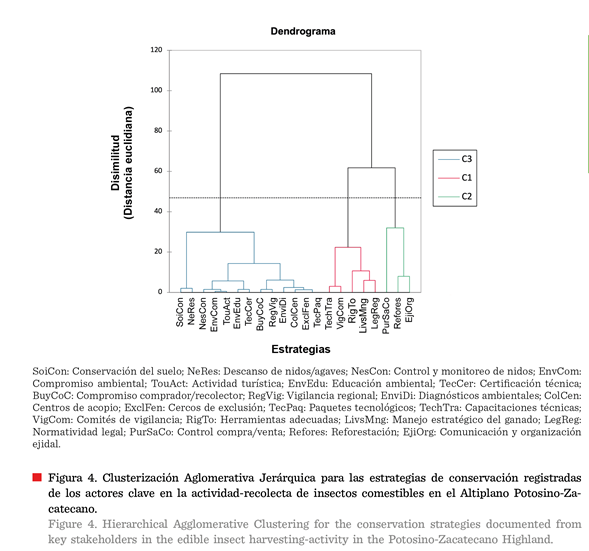

Los resultados del ACJ

para los datos de las estrategias propuestas de los actores clave, evidencian

la conformación de tres clústeres. El primer clúster se enfoca en la gestión y

capacitación técnica, con propuestas como normatividad legal, manejo estratégico

del ganado y comités de vigilancia. El segundo clúster destaca estrategias de

conservación y organización comunitaria, como la reforestación, organización

ejidal y control de la compra-venta. Finalmente, el tercer clúster agrupa

propuestas variadas que incluyen la conservación del suelo, la educación

ambiental y la cooperación entre actores. Estos enfoques buscan fortalecer

tanto la sostenibilidad ambiental como la eficiencia en la recolección (Figura

4).

DISCUSIÓN

El

diagnóstico de la actividad-recolecta de insectos comestibles en el Altiplano

Potosino-Zacatecano reveló la disminución en la producción de estas especies;

así como las causas, atribuidas por los actores clave, las cuales resaltan la

urgencia de adoptar prácticas de manejo sostenible en las zonas de recolección. La dependencia de técnicas tradicionales,

aunque beneficiosa en muchos casos, puede no

ser suficiente ante las presiones externas que enfrenta el medio

ambiente, como el cambio climático o la expansión ganadera y agrícola (Mendoza

y col., 2019).

De acuerdo a la

información obtenida de las entrevistas individuales y el hecho de que la mayor parte de la recolección ocurra en ejidos, destaca

la importancia de la gestión comunal de sus recursos naturales. Sin embargo, sin el apoyo técnico y financiero adecuado, estos

espacios pueden sufrir de sobreexplotación, especialmente cuando las

regulaciones locales no son lo

suficientemente estrictas o cuando no se implementan prácticas de

regeneración adecuadas en zonas áridas y semiáridas (Tarango, 2005). Además, la presencia significativa de ganado en las zonas de recolección subraya

la competencia entre el uso del suelo para la ganadería y la preservación de

los ecosistemas, lo que ha sido documentado

como una causa clave en la degradación de

los hábitats nativos (Esparza y col., 2008; Hernández y col., 2017).

Asimismo, el apoyo

productivo gubernamental limitado hacia los recolectores plantea preguntas sobre la viabilidad a largo plazo de esta

actividad. Sin la intervención adecuada, es probable que la producción siga

disminuyendo, lo que afectaría la economía

local y la biodiversidad. Algunos estudios han señalado la importancia

de políticas públicas enfocadas en programas productivos y de capacitación, que

no solo proporcionen recursos, sino que también fomenten la adopción de

prácticas sostenibles (Ramos y col., 2006). La implementación de incentivos

efectivos podría mejorar tanto la producción como la sostenibilidad del entorno

en el que se desarrolla esta actividad.

De acuerdo a los factores

asociados a los insectos y su hábitat, en el caso de la hormiga escamolera, se

señala que, los tamaños de colonia con mayor producción son las colonias

grandes, asimismo el sustrato de anidación más habitual es el maguey (A.

salmiana) y el sustrato de forrajeo es la palma (Yucca spp), lo que

concuerda con lo reportado por (Romero y col., 2024b), quienes señalaron que el

maguey fue el sustrato preferido por L. apiculatum para anidar,

asimismo, indicaron que las colonias con más producción son las grandes. Rafael

y col. (2017), resaltaron que el sustrato de forrajeo preferido por esta

especie es la Yucca spp (el cual coincide por lo reportado por los

actores clave en las entrevistas) y que la relación entre el sustrato de

anidación y el sustrato de forrajeo implica un mayor esfuerzo de las hormigas,

debido a que recorre largas distancias para forrajear en Yucca spp, ya

que, aunque exista un mayor volumen de alimento, su densidad poblacional es

menor.

Los resultados del Foro

Regional de Recolectores de Insectos Comestibles revelaron diversas limitantes

que afectan significativamente la sostenibilidad y el desarrollo de esta

actividad en la región. El manejo inadecuado de nidos, identificado como la prioridad

principal, es un reflejo directo de la falta de capacitación y conocimiento

técnico de los recolectores sobre prácticas de conservación. Este problema es

común, y el manejo inadecuado de los insectos comestibles no solo afecta su

regeneración natural, sino que también pone en riesgo la biodiversidad de los

ecosistemas locales (Berumen y col., 2021). La extracción clandestina ocurre en

las tierras ejidales y privadas, como un reflejo de la carencia de regulaciones

y falta de supervisión en las áreas de recolección (De-Luna y col., 2013). La

ausencia de una normativa legal clara y efectiva coincide con investigaciones

previas que sugieren que la falta de un marco legal sólido facilita la

explotación ilegal de los recursos naturales (Hernández, 2021). Este problema se agrava por la destrucción

de componentes del hábitat clave para el desarrollo de las poblaciones

de insectos comestibles como lo es el maguey y el nopal, plantas que

proporcionan un entorno esencial para muchas de esas especies. La

transformación de estos hábitats, ya sea por expansión agrícola o sobrepastoreo

advierte que la degradación de los ecosistemas afecta directamente la

disponibilidad de insectos, poniendo en riesgo la viabilidad de dicha práctica

(Cruz y col., 2014; García y col., 2023b). Investigaciones previas han señalado

que la combinación de factores ambientales, como la baja precipitación, cambios

en el uso de la tierra y las prácticas inadecuadas de manejo pueden tener un

impacto devastador en la capacidad de

recuperación de los ecosistemas que sostienen esta actividad (Berumen y col., 2021; Romero y col.,

2024a).

Además, la falta de

compromiso por parte de los compradores y la desorganización entre

recolectores, compradores y comisariados revelan una falta de coordinación en

la cadena de valor, lo que limita el desarrollo de un mercado estable y justo

para los recolectores, quienes a menudo trabajan en condiciones desfavorables

(Soto, 2021). La fragmentación de esta cadena y la ausencia de acuerdos

formales afectan tanto la eficiencia en el uso

de recursos como la sostenibilidad del comercio (Tumbaco y col., 2022). Es

esencial controlar dichos factores y revalorizar cada eslabón de la cadena para

asegurar beneficios sostenibles a corto y largo plazo.

Otra limitante es la

ausencia de reglamentación interna en las comunidades, reflejada en la falta de

normas claras sobre tiempos, métodos y límites de recolección. Sin estos mecanismos, surgen conflictos y prácticas insostenibles,

como horarios inadecuados de recolección que perjudican el ciclo de vida y las

colonias de los insectos. La implementación de acuerdos comunitarios en cadenas

de valor con enfoque agrícola resulta clave para fortalecer la economía

regional y mejorar el bienestar de los productores rurales (Alviarez, 2021). En

el Altiplano Potosino-Zacatecano, el aprovechamiento de insectos comestibles

enfrenta desafíos como el cambio climático, la degradación de recursos

naturales y las demandas del mercado, lo que requiere una organización comercial

más eficiente. Políticas orientadas a mejorar la infra-estructura, promover la

innovación, proteger los derechos de propiedad intelectual y capacitar a los

trabajadores son esenciales para integrar dicha actividad en cadenas de valor y

fortalecer su sostenibilidad económica y cultural (Cavallo y Powell, 2021:

120).

Las limitantes como los

conflictos por las rentas de los ejidos y la ausencia de control en la

recolección reflejan la complejidad socioeconómica que subyace en la actividad

recolectora. Estos factores no solo ponen en riesgo el recurso natural, sino

que también fracturan las relaciones sociales dentro de las comunidades

rurales, lo que dificulta aún más la implementación de estrategias de manejo

sostenible. La literatura sugiere que los modelos de intervención

participativa, como los foros comunitarios, pueden ser un primer paso

importante para alinear intereses y generar soluciones locales viables

(Cárdenas y col., 2021).

Asimismo, el Foro Regional

de Recolectores de Insectos Comestibles fue un medio para identificar diversas

estrategias de conservación para el aprovechamiento de estas especies. Sin

embargo, la estrategia de reforestación fue la más destacada, lo cual indica

una clara preocupación por la degradación de los ecosistemas locales, en donde

la pérdida de la cubierta vegetal trae consigo una reducción de la infiltración

del agua y una pérdida de la biodiversidad. Por ello, la restauración de áreas degradadas, especialmente aquellas

relacionadas con la destrucción del maguey y nopal, es crucial para revitalizar

los hábitats que sostienen estas especies. El cambio climático, y el uso irracional del agua y del suelo, demandan continuamente acciones

de reforestación (Urías y col., 2023).

Los cambios recurrentes en

el precio de cada uno de los insectos

comestibles, es una preocupación; por ello, los recolectores consideran

que debe existir una regulación en el comercio de insectos comestibles, debido

a que actualmente el precio lo establece el comprador, ocasionando un mercado

inestable y condiciones laborales desiguales entre los recolectores (Briones y

col., 2022). Un control más estricto sobre la venta y compra de estos productos

podría estabilizar los precios y mejorar las condiciones de vida de los

recolectores y sus familias.

La gestión colectiva de la

actividad-recolecta de insectos comestibles, a través de la comunicación, la

organización ejidal y la constitución de comités de vigilancia son esenciales

para los actores clave, no obstante, la crisis actual en México, visible en los

sistemas de salud, económico y político, ha puesto al desarrollo comunitario en

un segundo plano frente a otras prioridades

emergentes (Quiroz, 2021). Estos componentes son clave para fortalecer

la gobernanza participativa y la toma de decisiones colaborativas, permitiendo un manejo sostenible de los

recursos naturales y previniendo la extracción clandestina, que amenaza la sostenibilidad de dicha actividad. En este contexto,

las zonas rurales, con su riqueza de conocimientos y experiencias, requieren

una intervención eficiente y pertinente desde

los ámbitos público y privado, para revalorar lo rural y fortalecer el

papel de los campesinos en el desarrollo territorial y la conservación de los

recursos (Jurado, 2022).

Como se ha descrito, son

diversas las prioridades tendientes a realizar un aprovechamiento mejor de los

insectos e incluye el diseño y uso de herramientas adecuadas y la aplicación de

una normatividad legal apropiada. La creación de un marco legal ayudaría a

proteger los ecosistemas y a mantener los ingresos económicos de los

recolectores; además, evitaría la sobreexplotación y promovería prácticas

sostenibles a largo plazo (Ramos y col., 2006; Berumen y col., 2021). A esta

iniciativa se suma la necesidad de capacitación técnica, que permitiría a los

recolectores adquirir habilidades para optimizar los procesos de extracción,

minimizar los daños a las poblaciones de insectos y sus hábitats y mejorar la calidad del producto recolectado

(Ramos y col., 2006). Para el caso del gusano blanco y rojo, el reto es

mantener sus plantas hospedantes, específicamente los agaves.

Para la hormiga

escamolera, el reto es cuidar y manejar adecuadamente sus nidos y colonias, e

incrementar su producción, así como mantener sus sustratos de anidación y

forrajeo. Sin duda, el descanso de nidos tendrá un efecto positivo en la

producción e ingreso económico, el reto es convencer a todos los recolectores

sobre esta iniciativa. Cabe señalar que no existen estudios sobre el descanso

de nidos y su impacto en la producción, tampoco sobre el manejo estratégico del

ganado en los sitios de recolecta de

insectos comestibles. Al respecto, se considera que la rotación de

potreros es una estrategia clave en el manejo ganadero que optimiza el uso del

forraje, mejora la calidad del pasto, previene el sobrepastoreo, maximiza la

productividad, asegura la viabilidad a largo plazo del sistema ganadero y

promueve la sostenibilidad del suelo (Senra, 1996; Senra y col., 2005).

Adicionalmente, se ha establecido que las variaciones en el clima y el

sobrepastoreo conllevan cambios en la estructura y en el funcionamiento de los

ecosistemas, influyendo en la composición de las comunidades vegetales (Eltoum

y col., 2015) y en la disponibilidad de

sustratos hospedantes, forrajeros y de anidación para los insectos

(Romero y col., 2024b).

El ACP sugiere que la

falta de acuerdos formales y la competencia por el uso de tierras, combinados

con la inexistencia de regulaciones claras, están socavando la actividad de

aprovechamiento de insectos comestibles. Es evidente que los factores internos

(falta de coordinación entre actores) y factores externos (sobrepastoreo y

agricultura) limitan el potencial sostenible

de dicha práctica. Se enfatiza que,

para abordar estos desafíos, es crucial establecer normativas claras y

fomentar una mayor cooperación entre los actores involucrados, además de

implementar estrategias que promuevan un mercado más formal y comprometido con la preservación de los ecosistemas.

CONCLUSIONES

La recolección de insectos

comestibles en el Altiplano Potosino-Zacatecano enfrenta diversas limitantes. Para garantizar su continuidad,

es fundamental fortalecer la regulación, promover la colaboración entre actores

clave y mejorar las prácticas de manejo. La combinación de estos esfuerzos y la

intervención social con actores clave en la actividad, permitirá mitigar los

impactos negativos, asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos

naturales y con ello el desarrollo de las comunidades rurales. En conjunto, las

estrategias referidas, relacionadas con la actividad-recolecta de insectos

comestibles requieren de un enfoque holístico que integre aspectos sociales,

económicos y ambientales. Las soluciones sostenibles en la gestión de los

insectos comestibles deben involucrar no solo la protección del recurso en sí,

sino también la creación de estructuras de

gobernanza, mercado y educación que fortalezcan la cohesión comunitaria y aseguren la viabilidad a largo plazo

de esta actividad.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declararon no tener conflictos de intereses de

ningún tipo.

Referencias

Alviarez, V. (2021). Cómo

impulsar las cadenas de valor en un mundo afectado por la pandemia. Blogs BID

Mejorando Vidas. [En línea]. Disponible en:

https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/como-impulsar-las-cadenas-de-valor-en-un-mundo-afectado-por-la-pandemia/.

Fecha de consulta: 15 de enero de 2025.

Berumen, M., Valdez, R.

D., Méndez, S. J., Cadena, J., Esparza, A. y Tarango, L. A. (2021).

Determinación del estado de conservación de la hormiga “escamolera” (Liometopum

apiculatum Mayr) en México por el método de evaluación de riesgo – MER. Agrociencia,

55, 539-535. https://doi.org/10.47163/agrociencia.v55i6.2558

Briones, J. A., Tarango,

L. A., Velázquez, A., Reyes, V. J., & Salazar, M. A. (2022). Edible insect

harvest in Pinos, Zacatecas, Mexico. Agroproductividad. https://doi.org/10.32854/agrop.v14i6.2275

Cárdenas, B. J., Tapia, J.

I., Herrera, B. y Arcentales, A. S. (2021). La Intervención social durante el

trabajo comunitario: Una guía para el desarrollo. Dominio de las Ciencias,

7(1), 954-965. https://doi.org/10.23857/dc.v7i1.1740

Cavallo, E. y Powell, A.

(2021). Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia.

Banco Interamericano de Desarrollo -Informe macroeconómico de América Latina y

el Caribe 2021. [Archivo PDF]. [En línea]. Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2021-Oportunidades-para-un-mayor-crecimiento-sostenible-tras-la-pandemia.pdf.

Fecha de consulta: 15 de enero de 2025.

COEPLA, Coordinación

Estatal de Planeación (2022). Fichas municipales, Pinos. Gobierno del Estado de

Zacatecas. [En línea]. Disponible en:

https://coepla.zacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Pinos.pdf. Fecha de

consulta: 18 de marzo de 2023.

Cruz, J. D., Crosby, M.

M., Delgado, A., Alcántara, J. L., Cuca, J. M., & Tarango, L. A. (2018).

Nutritional content of Liometopum apiculatum Mayr larvae (“escamoles”)

by vegetation type in north-central Mexico. Journal of Asia-Pacific

Entomology, 21(4), 1239-1245. https://doi.org/10.1016/j.aspen.2018.09.008

Cruz, J. D., Tarango, L.

A., Alcántara, J. L., Pimentel, J., Ugalde, S., Ramírez, G., & Méndez, S.

J. (2014). Habitat use by the “Escamolera” ant (Liometopum apiculatum

Mayr) in central Mexico. Agrociencia, 48(6), 569-582.

De-Luna, B., Macías, F.

J., Esparza, G., León, E., Tarango, L. A. y Méndez, S. D. J. (2013).

Recolección de insectos comestibles en Pinos Zacatecas: descripción y análisis de la actividad. Agroproductividad,

6(5). 35-44. https://link.gale.com/apps/doc/A382430306/IFME?u=anon~a80cbfce&sid=googleScholar&xid=09fb5745

Eltoum, M. A., Dafalla, M.

S., & Ibrahim, I. S. (2015). The Role of Ecological factors in causing land surface desertification, the case of Sudan. Journal of Agriculture and

Ecology Research International, 4(3), 105-16.

Esparza, G., Macías, F.

J., Martínez, M., Jiménez, M. A. y Méndez, S. J. (2008). Insectos comestibles

asociados a las magueyeras en el ejido Tolosa, Pinos, Zacatecas, México. Agrociencia,

42(2), 243-252.

Figueredo, C. J., Arce, O.

y Castañeda, A. (2024). Diversidad de agaves utilizados para la producción de

jarabe de aguamiel en el estado de Hidalgo, México. Polibotánica, (58),

265-290. https://doi.org/10.18387/polibotanica.58.19

Figueroa, B., Ugalde, S.,

Pineda, F. E., Ramírez, G., Figueroa, K. A. y Tarango, L. A. (2018). Producción

de la hormiga escamolera (Liometopum apiculatum Mayr 1870) y su hábitat

en el Altiplano Potosino-Zacatecano, México. Agricultura, Sociedad y

Desarrollo, 15(2), 235-245. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-54722018000200235&script=sci_arttext

García, M. A., Figueredo,

C. J., Bucio, R. y Leonel-Cruz, A. L. (2023a). Los Chinicuiles o gusanos rojos

del maguey: Alimento de origen prehispánico amenazado por su sobreexplotación. Biología

y Sociedad, 6(12), 41-47. https://doi.org/10.29105/bys6.12-90

García, A., Pedro, E.,

Cruz, R. y López, S. (2023b). Entomofagia: seguridad alimentaria

(disponibilidad y estabilidad) en una zona rural de Oaxaca, México. Revista Española de Nutrición Comunitaria, 29(2), 8.

González, J. L., Pereyra,

M. A. y De-León, A. (2020). Biodegradación de compuestos recalcitrantes y

ftalatos por bacterias cultivables aisladas de Liometopum apiculatum

microbiota. World Journal Microbiology Biotechnoly, 36, 73.

Guzmán, M. C., Carapia, J.

D. C. C. y Sierra, A. V. A. (2018). Modelos de intervención en trabajo social.

Una propuesta metodológica para su construcción. Catálogo General de Libros

ACANITS. [En línea]. Disponible en: https://www.acanits.org/assets/img/libros/Modelos%20TS.pdf.

Fecha de consulta: 15 de enero de 2025.

Hernández, A. M. (2021).

Lepidópteros comestibles: pasado, presente y futuro. Alimentos Ciencia E

Ingeniería, 28(2), 34-44. https://doi.org/10.31243/aci.v28i2.1435

Hernández, E., Tarango, L.

A., Ugalde, S., Hernández, A., Cortez, C., Cruz, Y. y Morales, F. J. (2017).

Hábitat y densidad de nidos de la hormiga escamolera (Liometopum apiculatum

Mayr) en una UMA de Zacatecas, México. Agroproductividad, 10(5), 10-17.

INAFED, Instituto Nacional

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2020). Gobierno del Estado de

Zacatecas. [En línea]. Disponible en: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EM-M32zacatecas/municipios/32038a.html#:%7E:-text=Caracter%C3%ADsticas%20y%20Uso%20de%20Suelo,suelo%20aluvial%2epresent%20

el%2060.07. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2023.

Jurado, I. M. (2022).

Emprendimiento rural como estrategia de desarrollo territorial: una revisión

documental. Económicas CUC, 43(1), 257-280. https://doi.org/10.17981/econcuc.43.1.2022.Org.7

Lin, G. F. & Chen, L.

H. (2006). Identification of homogeneous regions for regional

frequency analysis using the self-organizing map. Journal of Hydrology, 324(1), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.09.009

Mendoza, M. E., Morales,

F. J. y Méndez, S. D. J. (2019). Tipología de productores de nopal tunero en

Pinos, Zacatecas. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 10(SPE22),

77-88. https://doi.org/10.29312/remexca.v0i22.1860

Miranda-Román, G.,

Quintero-Salazar, B., Ramos-Rostro, B. y Olguín-Arredondo, H. A. (2011). La

recolección de insectos con fines alimenticios en la zona turística de Otumba y

Teotihuacán, Estado de México. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio

Cultural, 9(1), 81-100. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88116214008

Pearson, K.

(1901). On lines and planes of closest fit to systems of points in space. The

London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science,

2(11), 559-572. https://doi.org/10.1080/14786440109462720

Pedroza, A., Sánchez, I.,

Becerra, J. L., Ramos, E., Reyes, C., Rosales, L. V. y Vargas, G. (2014).

Regionalización de zonas con escaso régimen pluvial: Estudio de caso zona

Centro-Norte del estado de Durango, México. Revista Chapingo Serie Zonas

Áridas, 13(2), 71-85. https://doi.org/10.5154/r.rchsza.2013.03.01

Quiroz, J. G. (2021).

Paradoxes of Community Development: 2018-2024 Mexico’s National Development

Plan. Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, 8(1), 28-38. https://doi.org/10.21500/23825014.5206

Rafael, J., Tarango, L.

A., Ugalde, S., Lozano, E. A., Ruíz, V. M. y Bravo, A. (2017). Sustratos

forrajeros y de anidación de la hormiga escamolera (Liometopum apiculatum

Mayr, Himenóptera: Formicidae) en Villa González Ortega, Zacatecas,

México. Agrociencia, 51(7), 755-769.

Ramos, J. y Pino, M.

(2001). Contenido de vitaminas en algunos insectos comestibles de México. Revista de la Sociedad Química de México, 45(2), 66-76.

Ramos, J., Pino, J. M. y

Conconi, M. (2006). Ausencia de una reglamentación y normalización de la

explotación y comercialización de insectos comestibles en México. Folia

Entomológica Mexicana, 45(3), 291-318.

Ramos-Rostro, B.,

Ramos-Elorduy, B. J., Pino-Moreno, J. M., Viesca-González, F. C.,

Martínez-Maya, J. J., Sierra-Gómez, L. del C. y Quintero-Salazar, B. (2016).

Calidad sanitaria de alimentos elaborados con gusano rojo de agave (Comadia

redtembacheri H.) en San Juan Teotihuacán, Estado de México, México. Agrociencia,

50(4), 391-402. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952016000400391&lng=es&tlng=es

Rentería, L., Cantú, C.,

Estrada, E., Marmolejo, J. y González, F. (2011). Representatividad de los

tipos de vegetación en las áreas naturales protegidas de Durango. Revista

Mexicana de Ciencias Forestales, 2(3), 69-82. https://doi.org/10.29298/rmcf.v2i3.630

Romero, H., Tarango, L.

A., Martinez, J F. y Briones, J. A. (2024a). Monitoreo del cambio del uso de la

tierra como herramienta para el manejo de recursos naturales. Agro-Divulgación,

4(3), 57-60.

Romero, H., Tarango, L.

A., Peredo, E., Del-Rosario, J., Olmos, G., & Hernandez, E. (2024b).

Productive Characteristics, Nesting Substrates, and Colonies of the Escamolera Ant (Liometopum apiculatum M.)

in Zacatecas, Mexico. Agro Productividad, 17(6), 185-195. https://doi.org/10.32854/agrop.

v17i6.2933

Senra, A. (1996).

Reducción del número de potreros en vacas lecheras aplicando los principios

básicos de manejo eficiente del pastizal. Ponencia XI Fórum de Ciencia y

Técnica. San José. La Habana, Cuba.

Senra, A., Martínez, R.,

Jordán, H., Ruiz, T., Reyes, J., Guevara, R. y Ray, J. (2005). Principios

básicos del pastoreo rotacional eficiente y sostenible para el subtrópico

americano. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 39(1), 23-30.

Soto, A. (2021). ¿Qué es

desarrollo empresarial? –Principales características. App xolot. [En línea].

Disponible en: https://blog.appxolot.com/desarrollo-empresaria. Fecha de

consulta: 14 de enero de 2025.

Tarango, L. A. (2005).

Problemática y alternativas de desarrollo de las zonas áridas y semiáridas de

México. Revista Chapingo Serie Zonas Áridas, 4(2), 17-21.

Tumbaco, G. E.,

Villafuerte, W. P. y Soledispa, X. E. (2022). Las cadenas de valor como

estrategias de desarrollo microempresarial. Revista Científica FIPCAEC,

7(1), 65-87.

Urías, C., Pérez, S.,

Escobedo, C. M., González, M. E., Flores, M. A., Guerrero, S. y Palacios, A.

(2023). Micropropagación de Vachellia spp. como una alternativa para la

reforestación de zonas desérticas en México. Cultivos Tropicales, 44(2).

https://cu-id.com/2050/v44n2e10.

Vega, M. A., Álvarez, G.

D. y Figueredo, C. J. (2023). Sistemas de manejo de agaves pulqueros en el

estado de Hidalgo. Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías

del ICBI, 10(20), 92-100. https://doi.org/10.29057/ICBI.V10I20.9598

Viesca-Gonzales, F. C.,

Barrera-García, V. D. y Juárez-Ortega, A. J.

(2012). La Recolección, Venta y Consumo de Insectos en Toluca, México y

sus Alrededores. Rosa dos Ventos,

4(2), 208-221. https://www.redalyc.org/pdf/4735/473547089007.pdf