https://doi.org/10.29059/cienciauat.v20i1.1986

Bienestar

psicológico y resiliencia en el profesorado

de educación básica: correlación con la edad y diferencias según sexo y dependencia educacional en Chile

Psychological well-being and

resilience in elementary school teachers: correlation with age and differences

according to

sex and educational

dependency in Chile

Bienestar y resiliencia en profesores chilenos

Valentina

Belén Concha-Herrera1, Fabiola Sáez-Delgado1, Oscar

Ulises Reynoso-González2*, Javier Mella-Norambuena3

*Correspondencia:

ulises.reynoso@academicos.udg.mx/Fecha de recepción: 22 de enero de 2025/Fecha

de aceptación: 17 de junio de 2025/Fecha de publicación: 27 de junio de 2025.

1Universidad

Católica de la Santísima Concepción, Facultad de Educación, Departamento de Fundamentos

de la Pedagogía, Concepción, Biobío, Chile, C. P. 4070129. 2Universidad

de Guadalajara, Centro Universitario de Los Altos, Departamento de Ciencias de

la Salud, Av. Rafael Casillas Aceves núm. 1200, Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

México, C. P. 47620. 3Universidad de Las Américas, Facultad de Salud

y Ciencias Sociales, Concepción, Biobío, Chile, C. P. 4100000.

Resumen

El bienestar

psicológico y la resiliencia son factores clave en el desempeño del

profesorado, por influir en su capacidad para

afrontar los desafíos del entorno educativo. El objetivo del presente

estudio fue analizar la relación entre el bienestar psicológico y la

resiliencia en docentes chilenos de educación básica, considerando diferencias

por sexo y tipo de institución educativa. Se utilizó un diseño cuantitativo, no

experimental y transversal, con una muestra de 385 docentes. Se aplicaron la

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y la Escala de Resiliencia Cotidiana

para estudiantes y personal docente. Se determinó la diferencia en niveles de

bienestar psicológico y resiliencia en función del sexo y dependencia

educacional mediante la prueba robusta de Yuen. Se

realizó un análisis correlacional de Spearman entre ambas variables y las

dimensiones de bienestar psicológico. La mayoría de los docentes presentaron

valores por encima del nivel medio en las dos escalas evaluadas. El bienestar

psicológico se ubicó en nivel bajo en 11.2 % de los profesores y el de

resiliencia en 20.26 %. Todas las dimensiones de bienestar psicológico

mostraron correlaciones significativas y positivas con la resiliencia, la mayor

asociación se observó con autoaceptación (Rho = 0.61), autonomía (Rho = 0.59) y

dominio del entorno (Rho = 0.54). La edad no mostró correlación significativa

con ninguno de los parámetros evaluados. El bienestar psicológico fue mayor en las mujeres (P < 0.05) con

puntuaciones más altas en las dimensiones de

relaciones positivas y crecimiento personal. No se encontraron

diferencias (P > 0.05) por tipo de dependencia educacional entre profesores

del mismo sexo para ambos tipos de

instituciones. Es importante fomentar la resiliencia del profesorado

para mejorar su bienestar psicológico, independientemente de la edad o el

contexto institucional. Implementar programas de apoyo emocional y capacitación

en estrategias resilientes permitiría promover un entorno educativo más

saludable.

PALABRAS CLAVE: bienestar psicológico, resiliencia

docente, educación escolar, diferencias de género, instituciones educativas.

ABSTRACT

Psychological well-being and resilience are key factors in teachers' performance, as they influence their ability to cope with the challenges

of the educational

environment. The aim of this

study was to analyze the relationship between psychological well-being and

resilience in Chilean elementary school

teachers, considering differences by sex and type of educational

institution. A quantitative, non-experimental, crosssectional design was used, with a sample of 385 teachers. The Ryff

Psychological Well-Being Scale and the

Academic Buoyancy Scale for students

and teaching staff were administered. Differences in the levels of

psychological well-being and resilience by sex and educational dependency were determined using the robust Yuen test.

A Spearman correlation analysis was conducted between both variables and the

dimensions of psychological well-being. Most teachers scored above the medium

level on both scales evaluated. Psychological well-being was at a low level in

11.2 % of teachers, and resilience in 20.26 %. All dimensions of psychological

well-being showed significant and positive correlations with resilience, with

the strongest associations observed with self-acceptance (Rho = 0.61), autonomy

(Rho = 0.59), and environmental mastery (Rho

= 0.54). Age did not show significant correlations with any of the

evaluated parameters. Psychological well-being was higher among women (P <

0.05), with higher scores in the dimensions

of positive relations and personal growth. No significant differences (P >

0.05) were found by type of educational dependency among teachers of the

same sex. It is important to foster teachers’ resilience to improve their

psychological well-being, regardless of age

or institutional context. Implementing emotional support programs and

training in resilient strategies may help

promote a healthier educational environment.

KEYWORDS: psychological well-being, teacher resilience, school education, gender differences, educational institutions.

INTRODUCCIÓN

El bienestar

psicológico y la resiliencia del profesorado han cobrado relevancia creciente en las últimas décadas en América Latina, donde

los docentes enfrentan múltiples desafíos que inciden en su experiencia

profesional y en su capacidad de adaptación (López-Angulo y col., 2022).

Factores como la violencia escolar, las altas exigencias institucionales y los

efectos persistentes de la pandemia del COVID-19 han incrementado los niveles

de estrés y desgaste profesional

(Superintendencia de Educación, 2023; Sáez-Delgado

y col., 2023a). Dicho fenómeno no es aislado, sino que se inscribe en

una tendencia global que resalta la necesidad de abordar el bienestar del

docente como un elemento crucial para la calidad educativa (Ramos-Huenteo y col., 2020). En

este contexto, el bienestar psicológico y la resiliencia emergen como

variables clave. Ryff y Keyes (1995) propusieron un modelo de bienestar

psicológico que abarca dimensiones esenciales como la autoaceptación, las

relaciones positivas con otros, la autonomía, el dominio del entorno, el propósito de vida y el crecimiento

personal. Estas dimensiones, según

investigaciones previas, son determinantes para el desempeño docente, ya

que inciden en su satisfacción laboral y en su capacidad para generar un ambiente de aprendizaje

óptimo (De-Cordova y col., 2019; Consejo de la Unión

Europea, 2020). Por su parte, la resiliencia, definida como la capacidad de

adaptarse y superar situaciones adversas, actúa como un amortiguador frente al

estrés y la sobrecarga laboral (Papatraianou y col.,

2018; Vicente-de-Vera y Gambarte, 2019).

El estado del arte, en

torno al bienestar psicológico y la resiliencia en el profesorado, evidencia

tanto avances como vacíos en la literatura. Estudios internacionales destacan

que las mujeres tienden a puntuar más alto en dimensiones como relaciones interpersonales

y crecimiento personal, mientras que los hombres sobresalen en dominio del

entorno y resiliencia (Ryff y Keyes, 1995; Akram,

2019; Saldarriaga y col., 2022). En Chile, Villalobos y Assaél

(2018) subrayaron la escasez de investigaciones que abordan estas

variables desde una perspectiva integral. Además, durante la pandemia, el

profesorado enfrentó un incremento en experiencias asociadas al malestar

emocional y al agotamiento profesional, tales como ansiedad, desmotivación y

síntomas de burnout (Ramos y col., 2023). Según Sáez-Delgado y col. (2023a), la

inteligencia emocional juega un papel mediador frente a estas condiciones, aunque en muchos casos su desarrollo sigue siendo limitado.

Pese a los avances que

se han reportado en los temas investigados, persisten brechas significativas.

La mayoría de los estudios se centran en la

relación entre bienestar y resiliencia, pero pocos analizan cómo estas variables interactúan con factores sociodemográficos como el sexo y la dependencia

educacional. Asimismo, la relación entre el bienestar psicológico y la

resiliencia con la edad del profesorado sigue

siendo un área poco explorada, aunque investigaciones preliminares

indican que dimensiones como la autonomía y el dominio del entorno tienden a

estabilizarse con el tiempo (Mayordomo y col., 2016). Además, diversas

investigaciones han evidenciado que, cuando

el profesorado posee competencias transversales bien desarrolladas en su

práctica docente, estas se reflejan en sus estudiantes, generando una

reciprocidad en el fortalecimiento de dichas competencias en el alumnado

(Pérez-Salas y col., 2021; Sáez-Delgado y

col., 2022).

Por otro lado, la

violencia escolar, un tema recurrente en Latinoamérica, tiene un impacto

directo en el clima de aula y en las condiciones psicoemocionales del

profesorado. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés: United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

(UNESCO, 2021; 2024), este problema afecta tanto el rendimiento

académico como el bienestar general de estudiantes y educadores. En Chile, la

Superintendencia de Educación (2023) reportó

más de 4 500 denuncias por maltrato

entre estudiantes en 2023, situándose como la segunda cifra más alta en

una década. Este clima adverso no solo incrementa el estrés laboral, sino que

también contribuye al abandono de la profesión (el tema de las remuneraciones,

la insatisfacción laboral y la desprofesionalización), un fenómeno que en el

país resulta preocupante (Gaete y col., 2017).

El objetivo de este

estudio fue analizar los niveles de

bienestar psicológico y la resiliencia del profesorado de educación

básica, así como su relación con la edad, además de establecer diferencias según el sexo y la dependencia educacional en la región del Biobío, Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se

adscribe a un enfoque cuantitativo bajo el

paradigma positivista, con un diseño no experimental, transversal y de

alcance descriptivo-correlacional (Hernández y col., 2014).

Participantes

La muestra estuvo

compuesta por 385 docentes de nivel de educación básica en la región del

Biobío, Chile, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por

conveniencia. Los participantes cumplían con los siguientes criterios de

inclusión: ser docentes titulados, trabajar

en establecimientos públicos o subvencionados de la región

(establecimientos que se financian con aportes del Estado y de los padres,

madres y apoderados, a través del pago de una mensualidad (Mineduc, 2025), y

tener nacionalidad chilena. Se excluyeron docentes de instituciones

particulares o de otras regiones, así también profesionales que apoyan la labor docente como asistentes de la educación, pero

que no poseen un título profesional de profesor/a.

Bienestar psicológico

Se utilizó la Escala

de bienestar psicológico de Ryff, en su

versión adaptada al contexto chileno por Díaz y col. (2006), constituida

por 29 ítems, y que evalúa el bienestar psicológico a través de 6 dimensiones:

autoaceptación, relaciones positivas con otros, autonomía, dominio del entorno,

propósito de vida y crecimiento personal. Cada dimensión consta de 4 a 6 ítems,

puntuados en una escala Likert de 1

(totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Para darse una

idea de la escala se muestra un ejemplo de cada dimensión: autoaceptación, “En

su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo”;

relaciones positivas con otros, “Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos

saben que pueden confiar en mí”; autonomía, “No tengo miedo de expresar mis

opiniones, incluso cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de la

gente”; dominio del entorno, “En general, siento que soy responsable de la

situación en la que vivo”; propósito de vida, “Disfruto haciendo planes para el

futuro y trabajar para hacerlos realidad”; crecimiento personal, “Para mí, la

vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento”. La escala de Ryff no establece puntos de corte normativos; sin embargo, para fines

interpretativos, en este estudio, se adoptó una clasificación de los puntajes

basada en rangos: valores entre 1 y 3 se consideraron indicativos de un nivel bajo de bienestar psicológico, de 4 a

5 como nivel medio, y de 6 a 7 como nivel alto. Dicha segmentación permitió

analizar la distribución de los niveles de bienestar en la muestra de forma más

detallada.

Resiliencia

Se

utilizó la escala de resiliencia cotidiana, desarrollada específicamente para

medir la capacidad de enfrentar situaciones de estrés y presión de

estudiantes y personal docente (Martin y

Marsh, 2008). Consta de 4 ítems que

evalúan aspectos como la gestión del estrés

laboral y la recuperación frente a contratiempo. Para la interpretación de la escala se consideró su gradación

correspondiente a una escala Likert de 7 puntos donde: Totalmente en desacuerdo

(1), En desacuerdo (2), Algo en desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo

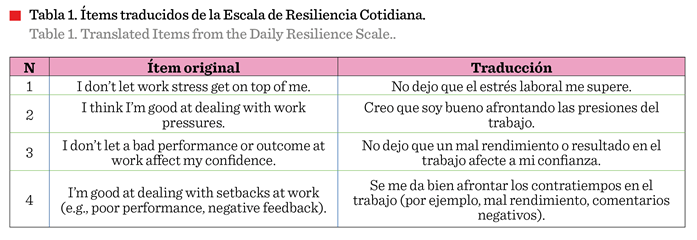

(4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo (6), Totalmente de acuerdo (7). Dado que no se identificó una versión oficial en español del

instrumento original de Martin y Marsh (2008), se llevó a cabo un

proceso de traducción y adaptación cultural para su aplicación en el presente

estudio. Este proceso siguió las

recomendaciones internacionales para la adaptación de instrumentos

psicométricos (Muñiz y col., 2013), e incluyó una traducción directa de los

ítems del inglés al español por parte de dos expertos bilingües en psicología

educativa, seguida de una retrotraducción independiente al inglés por otro

traductor con dominio académico del idioma. Las versiones fueron comparadas

para asegurar la equivalencia semántica y conceptual de los ítems, realizando ajustes menores cuando fue necesario.

Posteriormente, se evaluó la claridad y adecuación cultural del instrumento

mediante una prueba piloto con un grupo de 15 profesores con características

similares a la muestra objetivo. Este procedimiento permitió garantizar la

validez de contenido y la comprensión contextual de los ítems, lo cual

justifica el uso del instrumento traducido en el presente estudio (Tabla 1).

Para su análisis, se aplicó la misma clasificación de puntuaciones empleada en

la escala de bienestar psicológico, considerando como nivel bajo los puntajes

entre 1 y 3, nivel medio entre 4 y 5, y nivel

alto entre 6 y 7. Esta segmentación facilitó una interpretación más

precisa de los niveles de resiliencia en el profesorado.

Procedimiento

El

proceso de investigación se llevó a cabo en varias etapas que incluyeron desde

el contacto inicial con personal de los lugares educativos hasta la

recolección y análisis de los datos. En primer lugar, se estableció

comunicación con los directores de los siete colegios seleccionados por

conveniencia, a quienes se les presentó una carta institucional detallando los

objetivos y alcances del estudio, solicitando su autorización para la

aplicación de los instrumentos. Todos los colegios aceptaron participar. Una

vez obtenidos los permisos, se distribuyó un consentimiento informado a los docentes, explicando la

finalidad de la investigación, asegurando la confidencialidad de los datos y

destacando la voluntariedad de su participación. Los docentes que

aceptaron firmaron el documento. Posteriormente, se procedió a la aplicación de las escalas, que se realizó tanto de

manera presencial como virtual, utilizando códigos QR y formatos impresos según

las preferencias de los participantes. El tiempo promedio de respuesta varió de 10 min a 15 min. Los datos

fueron recolectados y almacenados mediante un

sistema de codificación realizado por los autores, que permitió mantener el anonimato

de los participantes. El trabajo de campo se

realizó en el primer semestre del 2024.

Consideraciones

éticas

Este estudio cumplió

con los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki y las

normativas éticas nacionales. Se garantizó el anonimato y la confidencialidad

de los participantes, quienes fueron enterados de su derecho a retirarse del estudio

en cualquier momento sin repercusiones. El protocolo de investigación fue

aprobado por el comité ético de la Universidad de la autora principal,

asegurando el cumplimiento de los estándares éticos. El estudio fue aprobado

por el comité de ética y bioética de la Universidad Católica de la Santísima

Concepción bajo el registro ORD.N°16/2024.

Análisis

de datos

Se llevaron a cabo

análisis descriptivos para caracterizar las variables principales, incluyendo

medidas de tendencia central y dispersión. Además, se realizaron análisis

correlacionales de Spearman para explorar la relación entre bienestar

psicológico, resiliencia y edad. Para los objetivos que implicaban comparaciones por sexo y dependencia educacional,

se aplicaron pruebas no paramétricas, incluyendo

la prueba robusta de Yuen con una tasa de recorte del

20 %, dado que las pruebas de normalidad revelaron distribuciones no

normales en la mayoría de las variables. Los datos fueron analizados utilizando

el software estadístico R. versión 4.3.2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La

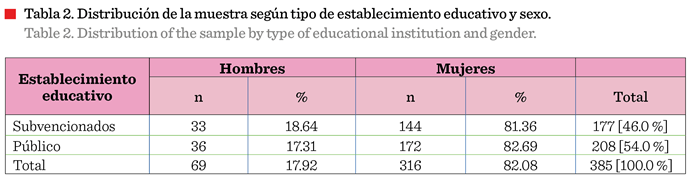

edad promedio de los docentes fue de 39.16 años (DE =

9.52), con una mayor representación femenina (82.0 %) respecto a la masculina

(18.0 %). En cuanto a la dependencia educacional, el 54.0 % de los

participantes laboraban en establecimientos subvencionados, mientras que el 46.0 % lo hacía en instituciones públicas

(Tabla 2).

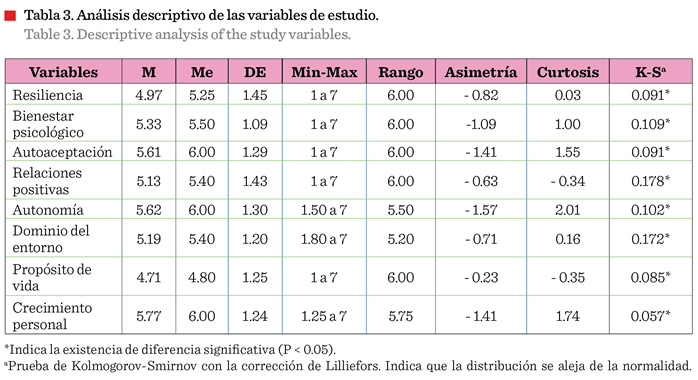

Atendiendo las medidas

de tendencia central, (Tabla 3) la dimensión con mayor puntuación fue el crecimiento personal (M = 5.77, DE = 1.24),

lo cual resulta consistente con estudios que han señalado esta área como

una de las más fortalecidas dentro del bienestar psicológico, al representar la

capacidad de desarrollarse, aprender y transformarse a lo largo de la vida (Díaz y col.., 2006; Mayordomo y col., 2016). Le

siguió en puntuación la dimensión de autonomía (M = 5.62, DE = 1.30), lo que concuerda con investigaciones previas que

destacan este aspecto como un pilar central del ejercicio docente

(Ávila, 2019). En contraste, la puntuación más baja se observó en propósito de

vida (M = 4.71, DE = 1.25), hallazgo que

puede estar vinculado a factores institucionales que dificultan la proyección

personal y profesional, tal como lo advierten

diversos estudios en contextos educativos similares (Véliz, 2012).

La

resiliencia, evaluada mediante la escala de Martín y Marsh (2008), presentó

adecuados niveles de consistencia interna (a = 0.82) de acuerdo con Abad y col.

(2011). Además, su promedio mostró un nivel moderado en la muestra (M = 4.97, DE = 1.45) (Tabla 3), lo cual coincide con hallazgos previos en población docente

(Vera y col., 2015; Turan, 2021). Este resultado

refuerza el papel de la resiliencia como un mecanismo de protección

frente a las demandas del entorno escolar, tal como lo señalan Papatraianou y col. (2018) y

Vicente-de-Vera y Gambarte (2019).

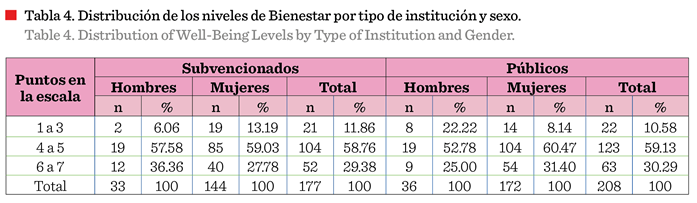

En

cuanto a la distribución del profesorado por niveles de bienestar psicológico

(Tabla 4), la mayoría de ellos se concentró en

el nivel medio de bienestar psicológico (58.9 %), seguido por nivel

alto (29.9 %) y una menor proporción en nivel

bajo (11.2 %). Respecto al tipo de institución, de

acuerdo a la distribución por niveles según la escala de bienestar psicológico, la mayoría de los docentes

de establecimientos subvencionados (57.58 % hombres y 59.03 % mujeres)

se encontraban en el nivel medio (4 a 5);

mientras que con una proporción ligeramente mayor que los hombres (6.06

%) se ubicaron las mujeres (13.19 %) en el

nivel bajo (1 a 3). En los establecimientos

públicos también predominó el rango medio con 52.78 % para los hombres y 60.47 % para las mujeres. Sin embargo, los

hombres tuvieron una proporción mayor (22.22

%) en el rango bajo en comparación con las mujeres (8.14 %). Estos resultados

indican un adecuado bienestar psicológico para la mayoría de la población, pero

los profesores varones que laboraban en establecimientos públicos mostraron una

mayor tendencia al rango bajo en comparación

con otros grupos, mientras

que las mujeres en establecimientos públicos tuvieron una mayor representación

en el nivel alto (6 a 7).

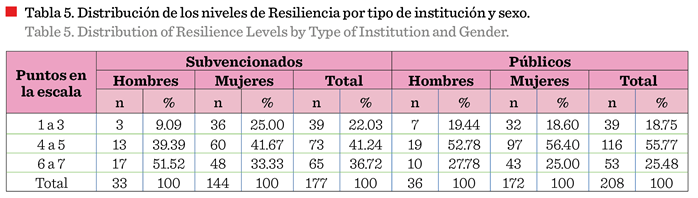

La distribución por

niveles según la escala de resiliencia (Tabla 5) presentó la misma tendencia

que la escala de bienestar psicológico, con una concentración mayor en el nivel

medio (49.09 %), seguida del alto (30.65 %) y en menor proporción del bajo

(20.26 %). Sin embargo, la tendencia cambió referente a la distribución por

niveles de acuerdo al tipo de institución, donde los hombres de establecimientos

subvencionados reportaron una mayor proporción (51.52 %) en el rango alto (6 a

7), mientras que las mujeres se concentraron

más (41.67 %) en el nivel medio (4 a 5).

A pesar de que la menor proporción de ambos sexos se ubicó en el nivel bajo (1

a 3), las mujeres tuvieron una mayor presencia (25 %) en el rango bajo,

respecto a los hombres (9.09 %). Los porcentajes del nivel medio fueron

similares entre ambos sexos. En los establecimientos públicos el rango medio

predominó (52.78 % para los hombres y 56.40 %

para las mujeres). También se presentó una distribución bastante equilibrada

entre hombres y mujeres en el rango bajo (19.44 % y 18.60 %, respectivamente) y

alto.

Los

resultados obtenidos señalan que, el bienestar psicológico tiende a

concentrarse en el nivel medio en ambos tipos de establecimientos, similar en

la resiliencia, pero con una notable proporción de hombres en subvencionados,

ubicados en el nivel alto. Las mujeres obtuvieron una mayor representación

en el nivel bajo en subvencionados (13.19 % en

bienestar, 25.00 % en resiliencia), lo

que podría reflejar condiciones específicas que afectan su bienestar y

resiliencia en este contexto. Por su parte,

los hombres destacaron en el nivel bajo en los establecimientos públicos

para el bienestar (22.22 %), pero su resiliencia

en el mismo nivel fue más cercana a la de las mujeres (19.44 % vs 18.60

%), sugiriendo que el bienestar podría ser

un área más crítica para ellos en ese entorno. Dichos resultados

sugieren que los establecimientos subvencionados

parecen tener un impacto desproporcionado en las mujeres,

particularmente en resiliencia, donde una cuarta parte de ellas cae en el rango bajo. Mientras que, en los públicos,

los hombres podrían estar enfrentando

desafíos específicos de bienestar psicológico que no se reflejan tanto

en su resiliencia.

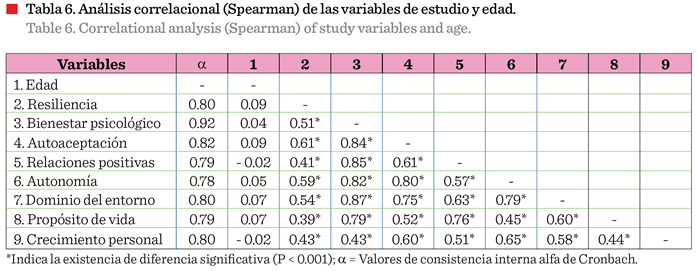

Los resultados del

análisis de Spearman (Tabla 6) mostraron correlaciones significativas, (P < 0.001), positivas y altas entre el

bienestar psicológico y sus dimensiones (Rho > 0.50), a excepción del

crecimiento personal, con la cual se registró una relación moderada (Rho >

0.30; < 0.50), lo que sugiere que es la menos relacionada al

bienestar psicológico del docente, que su vida personal la separa de la

laboral. En lo referente a la edad, no se encontraron correlaciones

significativas con ninguna dimensión del bienestar psicológico ni con la

resiliencia, ya que los coeficientes oscilaron entre -0.02 y 0.09. Ello indica

que, en esta muestra, la edad no es un factor

determinante de los niveles de resiliencia ni del bienestar psicológico,

coincidiendo con estudios previos que reportan ausencia de asociación entre estas variables (Saavedra y Villalta, 2008;

González-Arratia y Valdez, 2015).

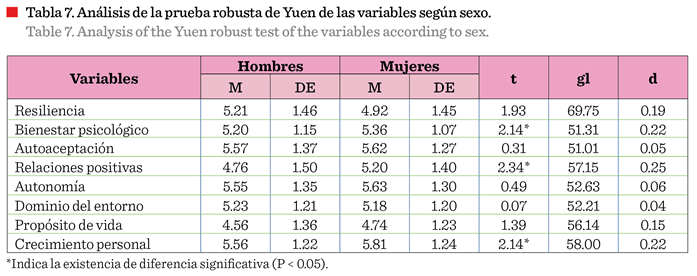

Las

dimensiones de bienestar psicológico mostraron diferencias

significativas por sexo (P < 0.05), específicamente a favor de las mujeres

en la puntuación total, relaciones positivas y crecimiento personal (Tabla 7).

Esto puede reflejar su tendencia a construir redes de apoyo sólidas y a buscar

un desarrollo profesional constante, como lo han reportado estudios con docentes en diversos contextos culturales (Akram, 2019; Saldarriaga y col., 2022). Aunque los hombres

presentaron medias ligeramente superiores en resiliencia y dominio del entorno,

estas diferencias no fueron estadísticamente

significativas. También se observó que las mujeres obtuvieron medias más

elevadas en propósito de vida, autonomía y

autoaceptación, en comparación con los hombres, aunque sin diferencias

significativas. Akram (2019) indicó que las docentes

mujeres tienden a percibir una vida laboral con mayor propósito, y que aquellas

que trabajan en instituciones privadas también

reportan mayor autonomía y relaciones positivas.

Este autor destaca que dichos factores están vinculados con una mayor

disposición para asumir responsabilidades profesionales. En el caso de América

Latina, diversos estudios han señalado que, aunque las mujeres pueden enfrentar limitaciones económicas que afectan

su autonomía, las políticas públicas recientes buscan beneficiar a quienes

logran conciliar sus roles laborales, sociales y familiares, a fin de evitar

retrocesos en materia de equidad de género (Becerra y Santellán, 2022; Güezmes

y col., 2022; Bravo y Martínez, 2024).

Respecto a los

resultados del análisis de Spearman (Tabla

6), estos mostraron correlaciones significativas (P < 0.001) y

positivas entre la resiliencia y todas las dimensiones del bienestar psicológico, lo que indica que, quienes reportaron

mayor resiliencia también tendieron a puntuar más alto en aspectos como la

autoaceptación, la autonomía y el dominio del entorno, por lo que su relación

fue más fuerte (Rho > 0.50), así mismo fue entre la resiliencia y el total

de bienestar psicológico. En ese sentido, se evidencia que los docentes con una percepción positiva de sí mismos

tienen una mayor capacidad para enfrentar adversidades. Ello se reflejó en el

estudio de Briceño y col. (2022), donde se indicó que

a mayor resiliencia, mayor capacidad de recuperación, asociada a la autoaceptación. Dicho resultado es consistente con estudios que destacan la importancia de la

autoaceptación en la gestión del estrés y la resiliencia (Ryff y Singer, 2006). Por su parte, el vínculo encontrado con la autonomía es relevante en el

ejercicio docente, al vincularse con el derecho y la libertad

profesional para promover el bienestar, oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral del estudiantado (Quezadas y col., 2023). Respecto a la relación entre

resiliencia y dominio del entorno, resulta

imprescindible destacar el nivel de

adaptación que muestran tanto docentes jóvenes como experimentados ante

contextos adversos para la enseñanza, como fue el caso de la enseñanza remota

durante la pandemia (Reynoso y col., 2020; Segovia y col., 2020;

Zamora-Betancourt y col., 2021; Villalobos y

col., 2022).

Las dimensiones de

crecimiento personal, relaciones positivas y propósito de vida registraron

relaciones moderadas (Rho > 0.30; < 0.50) con la resiliencia (Tabla 7). Estos hallazgos demuestran que

durante el ejercicio docente resulta

relevante el desarrollo profesional vinculado al bienestar personal (crecimiento personal), así

como la construcción de un propósito de vida (tanto personal como profesional) asociado al uso de estrategias para afrontar diversas

situaciones (Gomero-Cárdenas y col., 2023;

Olmedo y col., 2025). Asimismo, las relaciones positivas en el ámbito

docente resultan fundamentales para generar un clima escolar y organizacional óptimo, tanto en las interacciones entre

docentes como en las relaciones docente-alumno (Sanders y col., 2016;

Villalobos y col., 2022).

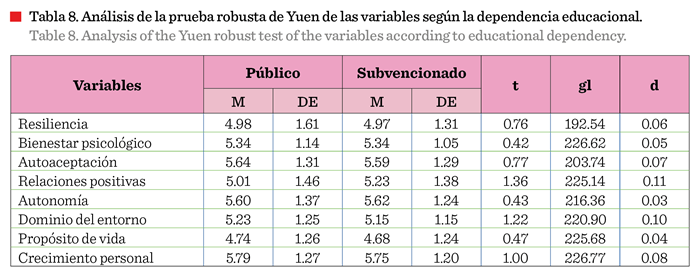

En cuanto a la

dependencia educacional, no se encontraron diferencias estadísticamente

significativas en ninguna de las dimensiones de bienestar psicológico ni de

resiliencia (Tabla 8). Este hallazgo

contrasta con estudios previos que sugieren la existencia de diferencias

en la experiencia docente según el tipo de dependencia institucional

(Villalobos y Assaél, 2018; Ministerio de Educación,

2024). La ausencia de diferencias en este estudio podría interpretarse como un

indicio de que, independientemente del contexto institucional, los desafíos del

entorno escolar y los recursos personales del

profesorado se mantienen relativamente constantes. Ello subraya la

importancia de desarrollar estrategias e intervenciones que fortalezcan el

bienestar y la resiliencia en todos los docentes, sin distinción por tipo de

establecimiento.

Los resultados del

presente estudio reafirman la importancia de promover tanto el bienestar

psicológico como la resiliencia en el profesorado. Si bien, la mayoría presentó

niveles moderados a altos en estas

variables, destaca que un 11.2 % (bienestar psicológico) y 20.26 % (resiliencia) de los docentes reportó niveles

bajos, lo cual señala la necesidad de implementar

acciones específicas de apoyo y fortalecimiento

en este grupo. Tal como sugieren

Ramos y col. (2023) y Sáez-Delgado y col. (2023a), el desarrollo de

competencias emocionales y la implementación

de programas de apoyo

institucional pueden ser estrategias

efectivas para mitigar el impacto de las demandas laborales en la salud

mental docente (Lozano-Peña y col., 2023). Futuras

investigaciones podrían centrarse en explorar

cómo factores adicionales, como el apoyo institucional y las características

personales, interactúan con las

variables estudiadas para ofrecer una

comprensión más integral del bienestar docente y así poder generar competencias socioemocionales en los docentes (Lozano-Peña,

y col., 2021; 2022). Para esto es

imprescindible proyectar el desarrollo de intervenciones que permitan

desarrollar competencia que les permitan

afrontar mejor los desafíos laborales para alcanzar niveles óptimos de bienestar (Lobos y col.,

2023).

Dentro de las

limitaciones del presente estudio, se encuentra que, es una investigación

transversal, es decir, solo recoge datos en un momento y tiempo determinado.

También, el tipo de instrumento, el cual es de autorreporte, por lo que puede

tener sesgo de deseabilidad social (Sáez-Delgado y col., 2023b). Sin embargo,

los hallazgos presentados contribuirán al

diseño de intervenciones y políticas públicas orientadas a promover un entorno educativo más saludable

y efectivo. Ello se plantea debido a que Chile en este último tiempo, le

ha ido dando mayor importancia a la salud mental de los docentes (Orrego, 2023)

y se han ido generando un mayor estudio de las variables que conlleva dicho

concepto.

CONCLUSIONES

Este estudio ofrece un

diagnóstico preliminar sobre el bienestar psicológico y la resiliencia del profesorado de educación básica en la

región del Biobío, Chile. La ausencia de diferencias significativas en función

del tipo de establecimiento educativo sugiere que los docentes,

independientemente del contexto institucional,

recurren a sus propios recursos personales (estrategias de

afrontamiento) para enfrentar los múltiples desafíos inherentes a la labor docente. Se identificaron

diferencias significativas por sexo, en las que las docentes mujeres reportaron

puntuaciones más altas en bienestar psicológico total, relaciones positivas y

crecimiento personal. Las correlaciones positivas entre resiliencia y las

dimensiones del bienestar psicológico indicaron que, incluso ante contextos

adversos como la pandemia por Covid-19, el

profesorado mantiene fortalezas psicoemocionales que favorecen su

adaptación y compromiso profesional. En conjunto, estos hallazgos subrayan la

importancia de promover el desarrollo de competencias

socioemocionales como una vía para fortalecer

la salud mental y el desempeño profesional docente.

Agradecimientos

Al proyecto FONDECYT

Regular Nº1241902, titulado: “promoción de la prosperidad docente por medio de

la intervención ProSEL-iT basada en mundos virtuales

con experiencias inmersivas y su efecto en las competencias socioemocionales,

la resiliencia y el bienestar”. Al Grupo Consolidado de Investigación “Research and Innovation Group in Socioemotional Learning, Well-Being and Mental Health to Foster Thriving” (THRIVE4ALL) UCSC.

Declaración

de conflicto de intereses

Los

autores declararon no tener conflictos de intereses de ningún tipo.

Referencias

Abad, F.,

Olea, J., Ponsoda, V. y García, C. (2011). Medición en ciencias sociales y de

la salud. Editorial Síntesis Borrrel y Carrió.

Akram, M. (2019). Psychological wellbeing of University Teachers in

Pakistan. Journal of Education and Educational Development, 6(2),

235-253. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1235082.pdf

Ávila, A.

(2019). Perfil docente, bienestar y competencias emocionales para la mejora,

calidad e innovación de la escuela. Boletín Redipe,

8(5), 131-144. https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/741/685

Becerra, A.

y Santellan, P. (2022). Mujeres: entre la autonomía y

la vida familiar. Nóesis. Revista de Ciencias

Sociales y Humanidades, 27(53), 121-139. https://doi.org/10.20983/noesis.2018.1.6

Bravo, S. y

Martínez, B. (2024). Autonomía económica: un desafío para las mujeres

trabajadoras en Chile. Revista Perspectivas, 43, 175-191. https://ediciones.ucsh.cl/index.php/Perspectivas/article/view/3705/3101

Briceño, C.,

Briceño, M. y Montilla, A. (2022). Resiliencia y desempeño docente:

valoraciones durante la pandemia del COVID-19. Revista Internacional de Formação de Professores, 22(004), 004-004. https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rifp/article/download/473/348/2689

Consejo de

la Unión Europea (2020). “Conclusiones del Consejo sobre el personal docente y

formador del futuro” Diario oficial de la Unión Europea (2020/C 193/04). [En

línea]. Disponible en:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.SPA.

Fecha de consulta: 29 de marzo de 2023.

De-Cordova, F., Berlanda, S., Pedrazza, M., & Fraizzoli, M.

(2019). Violence at school and the well-being of teachers. the importance of

positive relationships. Frontiers in Psychology, 10, 1807. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01807

Díaz, D.,

Rodríguez, M., Blanco, A., Moreno, B., Gallardo, I. y

Valle, C. (2006). Adaptación de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Psicothema, 18(3), 572-577. https://www.redalyc.org/pdf/727/72718337.pdf

Gaete, A.,

Castro, M., Pino, F. y Mansillla, D. (2017). Abandono

de la profesión docente en Chile: Motivos para irse del aula y condiciones para

volver. Estudios Pedagógicos, 43(1), 123-138. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052017000100008

Gomero-Cárdenas,

N., Gómez-Bedia, K., Ruiz, A. y Temoche-Guevara, C. (2023). Resiliencia como

eje motivador en la docencia. Koinoní, 8(1),

553-564. https://doi.org/10.35381/r.k.v8i1.2815

González-Arratia,

N. y Valdez, J. (2015). Resiliencia.

Diferencias por Edad en Hombres y Mujeres Mexicanos. Acta de

Investigación Psicológica, 5(2), 1996-2010. https://doi.org/10.1016/s2007-4719(15)30019-3

Güezmes, A., Scuro,

L. y Bidegain, N. (2022). Igualdad de género y autonomía de las mujeres en el

pensamiento de la CEPAL. El Trimestre Económico, 89(353), 311-338. https://doi.org/10.20430/ete.v89i353.1416

Hernández,

R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación.

McGraw-Hill.

Lobos, K.,

Bustos, C., Saez-Delgado, F., Cobo-Rendon, R., & Bruna, C. (2023) Promoting

ASC in the primary education classroom: The role of teacher

training. International Journal of School

& Educational

Psychology, 11(3), 233-244, https://doi.org/10.1080/21683603.2022.2105997

López-Angulo,

Y., Mella-Norambuena, J., Sáez-Delgado, F., Portillo, S., & Reynoso, O.

(2022). Association between teachers’ resilience and emotional intelligence during

the COVID-19 outbreak. Revista

Latinoamericana de Psicología, 54, 51-59. https://doi.org/10.14349/rlp.2022.v54.6

Lozano-Peña,

G., Sáez-Delgado, F. y López-Angulo, Y. (2022). Competencias socioemocionales

en docentes de primaria y secundaria: una revisión sistemática. Páginas de

Educación, 15(1), 01-22. https://doi.org/10.22235/pe.v15i1.2598

Lozano-Peña,

G., Sáez-Delgado, F., López-Angulo, Y., & Mella-Norambuena, J. (2021). Teachers’ Social–Emotional Competence: History, Concept, Models, Instruments, and Recommendations

for Educational Quality. Sustainability,

13(21), 12142; https://doi.org/10.3390/su132112142

Lozano-Peña,

G., Sáez-Delgado, F., López-Angulo, Y., Mella-Norambuena, J.,

Contreras-Saavedra, C. y Ramos-Huenteo, V. (2023). Programas de intervención

docente en competencias socioemocionales: una revisión sistemática de la

literatura. Aula de Encuentro, 25(2), 215-241. https://doi.org/10.17561/ae.v25n2.7391

Martin, A.

& Marsh, H. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of students’

everyday academic resilience. Journal of School Psychology, 46, 53-83. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2007.01.002

Mayordomo, T., Sales, A., Satorres, E. y Meléndez, J. (2016). Bienestar psicológico en

función de la etapa de vida, el sexo y su interacción. Pensamiento

Psicológico, 14(2), 101-112. http://www.scielo.org.co/pdf/pepsi/v14n2/v14n2a08.pdf

Ministerio

de Educación (2024). Política Nacional de Convivencia Educativa 2024 – 2030.

Marco de actuación y visión institucional. [En línea]. Disponible en:

https://convivenciaparaciudadania.mineduc.cl/pnce2024-2030/. Fecha de

consulta: 10 de noviembre de 2024.

Mineduc,

Ministerio de Educación de Chile (2025). Tipos de establecimiento según

financiamiento. Ayuda Mineduc. [En línea]. Disponible en:

https://www.ayudamineduc.cl/ficha/tipos-de-establecimiento-segun-financiamiento-4.

Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2024.

Muñiz, J.,

Elosua, P. y Hambleton, R. K. (2013). Directrices

para la traducción y adaptación de los tests: Segunda

edición. Psicothema, 25(2), 151-157. https://doi.org/10.7334/psicothema2013.24

Olmedo, E.,

Pardo, S., Camacho, B., Cueva, M., Pacheco, M., Camacho, M., Camacho González,

D. y Gaona, S. (2025). La motivación docente como pilar fundamental de la

excelencia educativa. Revista InveCom, 5(1),

1-16. https://doi.org/10.5281/zenodo.11491705

Orrego, V.

(2023). Salud mental docente tras año y medio de pandemia por COVID-19. (2023).

Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 22(49), 127-141. https://doi.org/10.21703/rexe.v22i49.1689

Papatraianou, L., Strangeways, A., Beltman, S., & Schuberg, E. (2018). Beginning teacher

resilience in remote Australia: a place-based perspective. Teachers and Teaching,

24(8), 893-914. https://doi.org/10.1080/13540602.2018.1508430

Pérez-Salas,

C., Parra, V., Sáez-Delgado, F., & Olivares, H. (2021). Influence

of Teacher-Student Relationships and Special Educational Needs on Student

Engagement and Disengagement: A Correlational study. Frontier in Psychology, 12(708157), 1-12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.708157

Quezadas, A., Baeza, E., Ovando,

J., Gómez, C. y Bracqbien, C. (2023). Educación para

la resiliencia, un análisis desde la perspectiva de niñas, niños y docentes. Revista

Latinoamericana de Estudios Educativos, 53(1), 155-177. https://doi.org/10.48102/rlee.2023.53.1.534

Ramos-Huenteo, V., García-Vásquez, H., Olea-González, C.,

Lobos-Peña, K. y Sáez-Delgado, F. (2020). Percepción docente respecto al

trabajo pedagógico durante la COVID-19, Revista Cienciamérica,

9(2), 334-353. http://dx.doi.org/10.33210/ca.v9i2.325

Ramos, V.,

Sáez-Delgado, F., Mella-Norambuena, J. y López-Angulo, Y. (2023). Agotamiento,

interferencia emocional, dominio del entorno, autoeficacia y compromiso de

profesores durante la pandemia COVID-19. Diálogos Sobre Educación, 28,

1-18. https://doi.org/10.32870/dse.v0i28.1355

Reynoso, O.,

Portillo, S., & Castellanos, L. (2020). Explanatory model

of teacher satisfaction in the remote teaching period. IJERI: International

Journal of Educational Research and Innovation, (15), 229-247. https://doi.org/10.46661/ijeri.5236

Ryff, C. & Keyes, C. (1995). The structure of psychological well-being

revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.

https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719

Ryff, C. & Singer, B. (2006). Best news yet on the six-factor model of

wellbeing. Social

Science Research, 35(4), 1103-1119. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2006.01.002

Saavedra, E.

y Villalta, M. (2008). Medición de las características resilientes: un estudio

comparativo en personas entre 15 y 65 años. Liberabit,

14(14), 32-40.

Sáez-Delgado,

F., López-Angulo, Y., Mella-Norambuena, J., Baeza-Sepúlveda, C.,

Contreras-Saavedra, C., & Lozano-Peña, G. (2022). Teacher

Self-Regulation and Its Relationship with Student Self-Regulation in Secondary

Education. Sustainability, 14(24), 16863. https://doi.org/10.3390/su142416863

Sáez-Delgado,

F., Mella-Norambuena, J., López-Angulo, Y., León-Ron, V., &

Contreras-Saavedra, C. (2023b). Teacher Self-regulation: Validation of Scales in Chile

Applied with an Online Technological Tool. Revista Costarricense de Psicología, 42(1), 25-43. I: http://dx.doi.org/10.22544/rcps.v42i01.02

Sáez-Delgado,

F., Ramos, P. y Mella-Norambuena, M. (2023a). Relación entre inteligencia

emocional y salud mental en docentes chilenos: Implicaciones para la formación

profesional. Revista Chilena de Psicología Educativa, 15(2), 65-82.

Saldarriaga.

O., Ledesma, M., Malpartida, J. y Diaz, J. (2022). Resiliencia docente en las

escuelas públicas de Lima Metropolitana – Perú. Revista de Ciencias Sociales,

28(1), 261-274. https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37690

Sanders, J.,

Munford, R., & Liebenberg,

L. (2016). The role of teachers in building resilience of at risk

youth. International Journal of Educational Research, 80, 111-123. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2016.10.002

Segovia, S., Fuster-Guillen, D., & Ocaña-Fernández, Y. (2020).

Resilience of the teacher in the learning in rural schools in Peru. Revista Electrónica

Educare,

24(2), 1-26. https://doi.org/10.15359/ree.24-2.20

Superintendencia

de Educación (2023). Denuncias estadísticas: datos abiertos. [En línea].

Disponible en: https://www.supereduc.cl/denuncias-ingresadas/. Fecha de

consulta: 10 de octubre de 2024.

Turan, M. E. (2021). The Relationship between Social Emotional Learning

Competencies and Life Satisfaction in Adolescents: Mediating Role of Academic

Resilience. International Online Journal of Educational Sciences, 13(4),

1126-1142. https://doi.org/10.15345/iojes.2021.04.012

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization (2021). Más allá de los

números: poner fin a la violencia y el acoso en el ámbito escolar. [En línea].

Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378398. Fecha de

consulta: 10 de octubre de 2024.

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization (2024). Violencia y acoso

escolar: la UNESCO reclama una mejor protección de los estudiantes. [En línea].

Disponible en:

https://www.unesco.org/es/articles/violencia-y-acoso-escolar-la-unesco-reclama-una-mejor-proteccion-de-los-estudiantes.

Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2024.

Véliz, A.

(2012). Propiedades psicométricas de la escala de bienestar psicológico y su

estructura factorial en universitarios chilenos. Psicoperspectivas,

11(2), 143-163. https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol11-issue2-fulltext-196

Vera, G. G.,

Valenzuela, J. P., & Sotomayor, C. (2015). Against all odds:

Outstanding reading performance among Chilean youth in vulnerable conditions. Comparative Education Review, 59(4), 693-716. https://doi.org/10.1086/683108

Vicente-de-Vera,

M. y Gambarte, M. (2019). Liderazgo Pedagógico en Educación Secundaria:

Aportaciones desde la Evaluación de Burnout Resiliencia en docentes. International

Journal of Educational Leadership and

Management, 7(1), 104-134. https://doi.org/10.17583/ijelm.2019.3519

Villalobos,

P. y Assaél, J. (2018). Dimensiones individuales,

relacionales e institucionales en la resiliencia de profesores principiantes

egresados de una universidad pública. Psicoperspectivas,

17(1), 144-154. https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol17-issue1-fulltext-1145

Villalobos,

P., Barría-Herrera, P. y Pasmanik, D. (2022).

Relación docentes - estudiantes y resiliencia docente en contexto de pandemia. Psicoperspectivas, 21(2), 131-143. https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol21-issue2-fulltext-2567

Zamora-Betancourt, M., Portillo-Peñuelas, S., Reynoso-González, O. y

Caldera-Montes, J. (2021). Autopercepción de la preparación docente ante el COVID-19 en México. Educación y Humanismo,

23(41), 1-26. https://doi.org/10.17081/eduhum.23.41.4594