https://doi.org/10.29059/cienciauat.v20i1.2012

Incremento

de temperatura: desafío emergente para la producción de

frijol y el control de sus virus y plagas en México

Temperature increase: an

emerging challenge for common bean production and the control of its viruses

and pests in Mexico

Altas temperaturas

afectan producción de frijol

José Luis Anaya-López1*,

Elizabeth Chiquito-Almanza1, Jorge Alberto Acosta-Gallegos1,

Oscar Hugo Tosquy-Valle2

*Correspondencia:

anaya.jose@inifap.gob.mx/Fecha de recepción: 10 de marzo de 2025/Fecha de aceptación:

4 de septiembre de 2025/Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2025

1Instituto

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo

Experimental Bajío, km 6.5, carretera Celaya-San Miguel de Allende, Celaya,

Guanajuato, México, C. P. 38110. 2Instituto Nacional de

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, municipio de Medellín,

Veracruz, México, C. P. 94270.

Resumen

El frijol (Phaseolus vulgaris L.), cultivo clave para la seguridad

alimentaria en México, requiere de condiciones térmicas específicas para su

desarrollo reproductivo. En el ciclo otoño-invierno 2024, en ensayos

experimentales realizados en el Campo Experimental Bajío del Instituto Nacional

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) se registraron

pérdidas totales y parciales en siembras de frijol de diversas variedades,

coincidentes con las temperaturas récord registradas en mayo. Además, se

documentó la presencia de "raíz negra" en el cultivo, lo que sugiere

la necesidad de estudios específicos para establecer si se están presentando

cambios en la dinámica de plagas y enfermedades, relacionados con el estrés

térmico. El objetivo de este trabajo fue analizar evidencia científica sobre el

impacto del incremento térmico en la fisiología reproductiva de frijol y su

relación con la dinámica de enfermedades virales y plagas, como marco teórico

para interpretar estos fenómenos emergentes y desarrollar estrategias de

mitigación. Las temperaturas elevadas afectan la fisiología reproductiva del

frijol y alteran las interacciones planta-patógeno, creando nuevos desafíos

fitosanitarios. Ante proyecciones climáticas de condiciones más extremas, se requiere

determinar la asociación entre el incremento térmico y las observaciones de

campo, desarrollar variedades tolerantes al calor portadoras del gen bc-3

para resistencia a virus, monitorear virus y plagas emergentes, adaptar

tecnologías de manejo integrado basadas en un diagnóstico preciso, e

identificar áreas alternativas de producción. Las pérdidas registradas en 2024

en los ensayos experimentales constituyen una alerta sobre el impacto de las

altas temperaturas en la seguridad alimentaria de México.

PALABRAS CLAVE: Phaseolus

vulgaris, estrés térmico, virus emergentes, Empoasca spp, seguridad

alimentaria.

ABSTRACT

Common bean (Phaseolus vulgaris L.) is a key

crop for food security in Mexico, which requires

specific thermal conditions for its reproductive development. During the fall-winter 2024 cycle, experimental

trials conducted at the Bajío Experimental Station of the National Institute of Forestry, Agriculture and Livestock

Research (INIFAP) recorded total and partial losses in common bean

plantings of diverse varieties, coinciding with record high temperatures

recorded in May. Additionally, the presence of "top necrosis" has

been documented in the crop, suggesting the need for specific studies to establish

whether changes in pest and disease dynamics related to thermal stress are

occurring. The objective of this work was to analyze scientific evidence on the

impact of thermal increase on common bean reproductive physiology and its

relationship with viral diseases and pest dynamics, as a theoretical framework

to interpret these emerging phenomena and develop mitigation strategies.

Elevated temperatures affect common bean reproductive physiology and alter

plant-pathogen interactions, creating new phytosanitary challenges. Given

climate projections of more extreme conditions, it is necessary to determine

the association between thermal increase and field observations, develop

heat-tolerant varieties carrying the bc-3

gene for virus resistance, monitor emerging viruses and pests, adapt

integrated management technologies based on precise diagnosis, and identify

alternative production areas. The losses recorded in 2024 in the experimental trials constitute an alert about the

impact of high temperatures on food security in Mexico.

KEYWORDS: Phaseolus

vulgaris, heat stress, emerging viruses, Empoasca

spp, food security.

![]()

INTRODUCCIÓN

El

frijol (Phaseolus vulgaris

L.) es de gran importancia cultural y económica en México, donde es un cultivo

relevante por superficie sembrada y cuyo grano constituye la

principal fuente de proteína vegetal para la

población (Jacinto-Hernández y col., 2019). De acuerdo con los datos

de los Fideicomisos Instituidos en Relación

con la Agricultura (FIRA, 2023), los frijoles negros, que agrupa a numerosas variedades de dos tipos principales, Negro brillante y Negro opaco, son los de mayor producción

y consumo, seguidas por las

de tipo Pinto.

La producción de

frijol se ve afectada por temperaturas elevadas durante la floración, ya que

impactan negativamente en el rendimiento y la calidad del grano (Rainey y

Griffiths, 2005; Suárez y col., 2020). Estudios de modelación predijeron que la

región productora de frijol en México era un área

crítica, donde los efectos del cambio climático serían intensos y se

manifestarían a corto plazo (Medina-García y col., 2016; Beebe

y col., 2017). Estas predicciones se confirmaron en mayo de 2024 que, de

acuerdo con el Reporte del Clima en México del Servicio Meteorológico Nacional

y la Comisión Nacional del Agua (SMN-CONAGUA, 2024), fue el mes más caluroso en

la historia de México. Los cambios extremos de temperatura influyen en las

epidemias virales al afectar la fisiología de la planta y su interacción

ecológica, incrementando la frecuencia y patogenicidad de los virus que las

infectan (Trebicki, 2020). Las condiciones climáticas que se presentaron recientemente, particularmente

el estrés térmico, podrían repetirse de manera recurrente en los próximos años

y alterar la dinámica de plagas y enfermedades del frijol, lo que requiere de

estudios dirigidos a documentar el fenómeno.

El objetivo de este

trabajo fue analizar la evidencia sobre los efectos de las temperaturas altas

en la fisiología reproductiva del frijol y su influencia en la dinámica de

plagas y enfermedades virales, así como sus implicaciones para el mejoramiento

genético, el manejo integrado y la seguridad alimentaria de México.

Producción

de frijol en México: contexto y vulnerabilidad climática

La producción de

frijol en México varía según el estado y los tipos preferidos por los

consumidores. Zacatecas es el principal productor, seguido por Sinaloa, juntos

aportan aproximadamente 50 % de la producción nacional. Nayarit, Chihuahua,

Chiapas, Durango, Guanajuato y Veracruz

completan el grupo más importante, con

un aporte conjunto de 36.2 %. En Zacatecas predomina el cultivo de los

frijoles Negro brillante (49.0 %) y Pinto

(33.4 %), además de los tipos Flor de mayo y Flor de junio (ambos de

color rosita). En Sinaloa se cultiva casi

exclusivamente frijol Azufrado (97.3 %), mientras que en Nayarit se

produce frijol Pinto (34.2 %), Negro (21.8 %) y Azufrado (21.6 %). Chiapas

produce mayormente frijol Negro opaco de grano pequeño (74.6 %), y Veracruz

solo cultiva este tipo de frijol. En Chihuahua y Durango predomina el frijol Pinto con 99.0 % y 62.8 %, respectivamente,

en tanto que Guanajuato se especializa en los

tipos Flor de junio (32.4 %) y Flor de

mayo(30.7

%) (FIRA, 2023).

Casi

70 % de la producción nacional se obtiene en el ciclo

primavera-verano (PV), mayormente en la región centro-norte (Chihuahua, Coahuila,

Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San

Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato y Querétaro), donde se genera aproximadamente

50 % de la producción total nacional

en condiciones de temporal de secano. El 30 % restante se cultiva en el

ciclo otoño-invierno (OI). En este último

ciclo, Sinaloa aporta 50 % de la producción, principalmente en

condiciones de riego, mientras que Nayarit contribuye con el 22 %, dos tercios

de los cuales se cultivan en temporal bajo

humedad residual (FIRA, 2023).

El frijol requiere

entre 300 mm y 400 mm de agua durante su ciclo fenológico, característica que

ha favorecido su producción en condiciones de temporal en la zona centro-norte

del país donde se obtienen rendimientos entre 500 kg/ha y 800 kg/ha. El riego impacta positivamente su productividad con rendimientos entre 1 600 kg/ha y 1 800 kg/ha (FIRA, 2023).

La producción de

frijol en México depende en gran medida de las lluvias, lo que la vuelve

vulnerable a condiciones de precipitación errática y deficiente. En los últimos

5 años, la escasez de lluvias y su irregular distribución fue un factor

determinante para que la producción nacional disminuyera 5 %, tendencia que se

agravó en 2022, cuando la producción del ciclo PV se redujo 32.5 % respecto al

año anterior (FIRA, 2023). Esta problemática se ha abordado desde una

perspectiva de mejoramiento genético durante décadas, y aunque se dispone de

variedades tolerantes a estrés hídrico, la mayoría son de tipo Pinto

(Anaya-López y col., 2021). No obstante, la vulnerabilidad del frijol a las

altas temperaturas recién está cobrando relevancia. En distintas partes del

mundo, incluido México, se realizan investigaciones para identificar fuentes de

tolerancia (Suárez y col., 2020; Anaya-López

y col., 2022; Appiah-Kubi y col., 2022).

El mejoramiento

genético de frijol en México enfrenta desafíos particulares. La diversidad de

tipos de frijol demandados por los consumidores y la variedad de condiciones

agroclimáticas en las que se producen (Rodríguez-Licea y col., 2010;

Espinosa-García y col., 2021) representan un reto importante. Las fuentes de

tolerancia a factores bióticos, y particularmente

abióticos, en esta especie, son limitadas; y su cruzamiento produce segregantes con una

amplia variación de formas, tamaños y colores sin demanda comercial (Beebe y col., 2009).

El trabajo del

Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) es fundamental en el

desarrollo de variedades mejoradas para las distintas regiones productoras del país (Anaya-López y col., 2021).

De las 100 variedades registradas en el

Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, 80 fueron desarrolladas por

el INIFAP. Entre estas destacan 'Negro Jamapa', 'Mayocoba',

'Azufrado Higuera', 'Flor de Junio Marcela' y 'Pinto Saltillo', consideradas

referentes nacionales por su demanda por los consumidores (Rodríguez-Licea y

col., 2010; Espinosa-García y col., 2021).

Para

incrementar la precisión de selección y acelerar el desarrollo de nuevas

variedades, en el INIFAP se han

incorporado marcadores moleculares ligados a genes de interés específico.

Destacan los que confieren resistencia a roya y antracnosis (ambas,

enfermedades de origen fúngico), a diferentes virus, así como al oscurecimiento

lento de la testa, un carácter de calidad importante en frijol (Anaya-López y

col., 2021). En relación con la resistencia a virus, desde 2012, el Campo

Experimental Bajío (Guanajuato), en colaboración con las sedes de Cotaxtla

(Veracruz) y Santiago Ixcuintla (Nayarit), adoptaron como política que las

nuevas variedades de frijol desarrolladas por el Programa de Mejoramiento de frijol, incorporaran marcadores ligados al gen I

(Anaya-López y col., 2021). Las 5 variedades liberadas por dichos centros en el periodo 2018-2025 portan este

gen (Jiménez-Hernández y col., 2018; Anaya-López y col., 2021; Anaya-López y col., 2025b; Tosquy-Valle

y col., 2025). Sin embargo, la incorporación del gen I depende de

la disponibilidad de fuentes parentales que

permitan una introgresión eficiente en términos de tiempo de desarrollo, y de

priorizar la resistencia viral sobre otros caracteres en función de la

incidencia de virus en la región a las que

está destinada la variedad, así como de la disponibilidad de recursos económicos

por restricciones presupuestarias futuras

(Acosta-Gallegos y col., 2021).

El

gen I, naturalmente presente en diversos genotipos, confiere

resistencia al virus del mosaico común del

frijol (BCMV, por sus siglas en inglés: bean common mosaic virus) y reduce la

diseminación del virus de la necrosis y del mosaico común del frijol (BCMNV, bean common mosaic

necrosis virus). El Programa de Mejoramiento de frijol, mediante estrategias

de mejoramiento genético, también incorpora

en sus variedades desarrolladas

el gen bc-3, de resistencia a BCMV y

BCMNV (Drijfhout y col., 1978), y el gen bgm-1,

que reduce el mosaico y el amarillamiento sistémico producidos por el virus del mosaico amarillo dorado del frijol

(BGYMV, por sus siglas en inglés: bean golden yellow

mosaic virus) (Morales y Niessen,

1988).

La primera variedad de

frijol en México desarrollada mediante selección asistida por marcadores

moleculares, a la que se le incorporó el gen I, fue 'Dalia' de tipo Flor

de Junio (Acosta-Gallegos y col., 2014). Otras

variedades más recientes, que también contienen este gen, son: 'Salinas' de tipo Pinto (Jiménez-Hernández

y col., 2018), 'San Blas' (Acosta-Gallegos y col.,

2020), 'Rubí' (Ibarra-Pérez y col., 2022) y 'Rincón Grande' (Tosquy-Valle y col., 2025) de tipo Negro opaco, y 'San Luis 22' de tipo Negro brillante (Anaya-López

y col., 2025b). De estas, 'San Blas' porta además el gen bc-3, y 'Rubí'

el gen bgm-1, lo que les confiere resistencia a los virus prevalentes en

sus regiones objetivo. Las principales características y genes de resistencia

de las variedades de frijol desarrolladas

hasta el 2021 por el INIFAP fueron reportadas en el artículo de Anaya-López y

col. (2021).

La incorporación del

gen I en las variedades de frijol, como estrategia para reducir las

pérdidas ocasionadas por BCMV y BCMNV y limitar

su diseminación, tiene implicaciones importantes en el contexto del

calentamiento global que serán discutidas más adelante.

Temperaturas extremas:

una amenaza emergente

Estudios

de modelación realizados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical

(CIAT, 2015) indican que el estrés térmico será la

restricción abiótica con mayor probabilidad de

limitar la productividad de frijol a escala global, incluido México. Estimaciones actuales de la Organización

Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés: World

Metereological Organization

(2024) prevén que entre 2024 y 2028, la

temperatura media global será 1.1 °C a 1.9 °C superior al periodo de

referencia de 1850-1900, con 86 % de

probabilidad de que se alcance un nuevo máximo histórico por encima del

registro de 2023, que es el año más cálido

documentado. Las plantas, al ser organismos sésiles (inmóviles), son

particularmente vulnerables al estrés térmico cuando se exponen a temperaturas

superiores a su óptimo por periodos

prolongados. Este estrés afecta los

procesos fisiológicos, el crecimiento y el desarrollo, causando alteraciones en

la floración, desincronización reproductiva y pérdida de estructuras

reproductivas (Vargas y col., 2021).

El frijol tiene una

temperatura base mínima de 8.3 °C, con un máximo óptimo de 25 °C (Barrios-Gómez

y López-Castañeda, 2009). Esta leguminosa se

desarrolla de manera óptima entre 10

°C y 21 °C. Temperaturas superiores a 30

°C/20 °C (día/noche) durante la floración causan la esterilidad del

polen y el aborto de botones, flores,

embriones y vainas, por lo que afectan el rendimiento y la calidad del

grano hasta en un 60 % (Rainey y Griffiths, 2005; Suárez y col., 2020). La

disminución de la producción, calidad y rendimiento se manifiesta a través del incremento en el porcentaje de semillas

arrugadas, y reducción en el tamaño y número de semillas, número de vainas,

peso promedio de las semillas y del número de semillas por vaina (Rainey y

Griffiths, 2005). La exposición de flores de frijol recién abiertas a 35 °C

durante 2 d reduce alrededor de 50 % la

viabilidad del polen (Weaver y col., 1985), mientras que la exposición

por 5 d a 32 °C y 27 °C (día/noche) previo a la antesis impide la producción de

vainas con semillas maduras (Gross y Kigel, 1994).

El clima de El Bajío

permite sembrar frijol bajo condiciones de riego en el ciclo OI. En Guanajuato,

las fechas recomendadas para su siembra en este ciclo son del 1 de febrero al

10 de marzo (Acosta-Gallegos y col., 2013). En 2024,

la mayor parte del territorio nacional enfrentó

temperaturas sin precedentes, con récord histórico de un promedio de 27

ºC en mayo (SMN-CONAGUA, 2024).

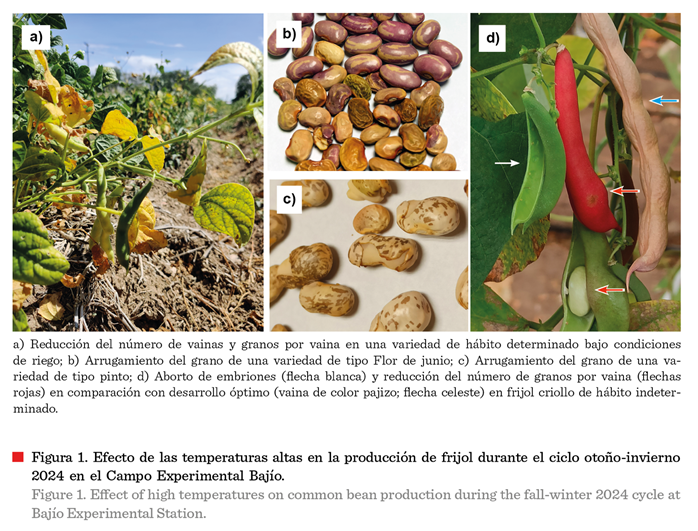

El efecto de estas

temperaturas récord en la fisiología reproductiva y el rendimiento de frijol se

confirmó en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ) del INIFAP en Celaya,

Guanajuato, donde Prado-García y col. (2025) evaluaron 100 genotipos, incluidas

variedades mejoradas, nativas y líneas experimentales de distintos tipos de

frijol. El estudio se desarrolló en 2024, durante los dos ciclos de cultivo:

OI, y PV, lo que permitió evaluar la respuesta de los genotipos bajo tres

condiciones de crecimiento contrastante. En el ciclo OI (febrero–mayo),

correspondiente a la época seca, las condiciones

de riego completo posibilitaron analizar el estrés por altas temperaturas, en tanto

que la presencia de altas temperaturas y sequía terminal durante esa época

permitió evaluar el estrés combinado. Por otra parte, la época de lluvias, en el ciclo PV (julio-octubre) proporcionó

condiciones óptimas (control). La etapa reproductiva del cultivo, durante la época seca, ocurrió entre abril y mayo, y de

acuerdo con la Red de Estaciones Agroclimáticas del estado de Guanajuato

de la Fundación Guanajuato Produce (FGP, 2025), mayo fue el mes más cálido del

año. En el CEBAJ, las temperaturas promedio diurnas y nocturnas durante ese

mes, fueron de 30.7 °C y 22 °C, con máximas

de 37.4 °C y 33.1

°C, respectivamente. Estas condiciones extremas de calor indujeron

pérdidas de rendimiento, que se manifestaron en el aborto de embriones y la

reducción del número de vainas y de granos por vaina, además del deterioro de

la calidad de la semilla (Figuras 1a-1d). Aunque algunos materiales genéticos lograron producir bajo esas condiciones, los

estragos fueron significativos: de 100 genotipos, 42 no produjeron

semilla. De estos últimos, 9 no desarrollaron flores. En el resto se observó

aborto de flores y vainas pequeñas que contenían 1 o 2 semillas de baja calidad

y tamaño.

El rendimiento

promedio de los 58 genotipos que produjeron semilla, en ambos tratamientos, fue

de 889 kg/ha en riego (estrés por altas temperaturas) y 317 kg/ha en sequía

terminal (estrés combinado) (Prado García y col., 2025). Estos rendimientos

fueron significativamente inferiores al rendimiento promedio nacional de 1 700

kg/ha para condiciones de riego y 650 kg/ha para temporal (FIRA, 2023).

En contraste, en el

ciclo de temporal PV de 2024, la etapa reproductiva ocurrió entre septiembre y

octubre. En septiembre, el mes más cálido, las temperaturas promedio diurnas y

nocturnas fueron 23.3 °C y 17.8 °C, con máximas

de 30.0 °C y 23.9 °C, respectivamente (FGP, 2025), lo que sugiere que este

ciclo es el más adecuado para evadir las pérdidas causadas por

temperaturas altas. Sin embargo, es

importante considerar que, las predicciones realizadas por Medina-García y col.

(2016), basadas en modelos climáticos, indican un incremento de 1.1 °C a 2.6 °C

en la temperatura promedio entre mayo y octubre en las principales regiones

productoras de frijol de temporal en México hacia los años 2030, 2050 y 2070.

Los autores consideran que dicho incremento, junto con la disminución de la

precipitación, reducirá la superficie con potencial alto para este cultivo.

Los resultados

obtenidos por Prado-García y col. (2025), indican que el incremento de la

temperatura en el año 2024 indujo la inhibición total en la producción de

granos de diferentes variedades, así como fuertes reducciones en el rendimiento

de las variedades que mostraron distintos niveles de resistencia al calor y la

sequía. Estos resultados coincidieron con

observaciones de campo realizadas por técnicos de la FGP y de la Secretaría del

Campo de Guanajuato (SECAM) en el ciclo OI 2024 en parcelas de riego. Los

técnicos detectaron pérdidas totales en lotes de frijol a los que daban

seguimiento, en los municipios de

Salvatierra, Irámuco, Jaral del Progreso y

Valle de Santiago, Guanajuato (Héctor

Valencia Morales, líder de proyectos de FGP, Celaya, Guanajuato, comunicación

personal, 2 de septiembre, 2025; Luis Manuel Rojas Tovar, Agente Técnico de SECAM, Celaya, Guanajuato, comunicación personal, 3 de

septiembre, 2025). La coincidencia existente entre la evidencia científica (Prado-García y col., 2025), los datos climáticos que reportaron

altas temperaturas durante abril y mayo y las observaciones de campo, mostraron

discrepancia con los reportes oficiales (Tabla 1), lo que señala la necesidad

de fortalecer los sistemas de documentación de siniestros agrícolas.

Las estaciones

climáticas ubicadas en los municipios de Acámbaro, Celaya, Jaral del Progreso,

Salvatierra y Valle de Santiago, reportaron que los

datos presentados corresponden a las temperaturas máximas diurnas y nocturnas.

Las diurnas, estuvieron entre 35.2 °C y 37.4

°C, y las nocturnas entre 30.7 °C y 33.7 °C. Acámbaro fue, en promedio,

2.3 °C más fresco (FGP, 2025). Dichas condiciones

térmicas exceden los umbrales críticos para la

formación de vainas y llenado de grano (Rainey y Griffiths, 2005; Suárez

y col., 2020), y coincidieron temporalmente

con la etapa reproductiva de las

siembras de frijol establecidas en esas localidades. El hecho de que fueran siembras de riego indica que la causa

de pérdidas se asoció a las altas temperaturas de la región en el periodo.

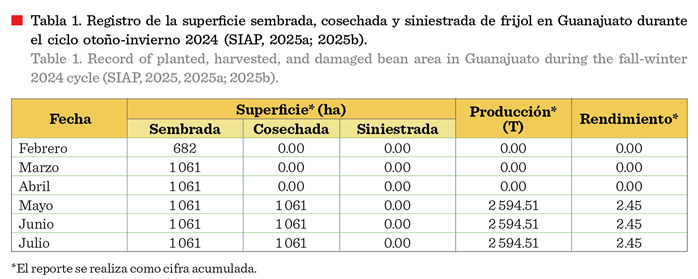

Los reportes mensuales

de avance de siembras y cosechas de frijol en Guanajuato, para el ciclo OI

2024, proporcionados por el Servicio de

Información Agroalimentaria y Pesquera

(SIAP, 2025a; 2025b) muestran que se establecieron 682 ha de frijol en

febrero con un acumulado de 1 061 ha en

marzo, lo que indica que se sembraron

379 ha en este último mes (Tabla 1).

En cuanto a la producción alcanzada, el reporte oficial de cierre al 31 de

julio documenta una producción de 2 594.51 T, sin que haya registro de hectáreas siniestradas.

Considerando que las

fechas de siembra recomendadas para frijol en la región son del 1 de febrero al

10 de marzo, y que este cultivo tiene un ciclo productivo de 110 d (Acosta-Gallegos y col., 2013), las siembras tempranas del 1 de

febrero (682 ha) debían cosecharse el 21 de mayo. Al cierre de ese mes se

registró una producción de 2 594.51 T (Tabla 1). Mientras que las siembras tardías, del 1 al 10 de marzo (379 ha), que

representaron el 35.7 % de la superficie sembrada, debieron completarse el 19 de junio. Sin embargo, el reporte oficial de cierre al 30 de junio documenta

una producción acumulada de 2 594.51 T, lo que implica la ausencia de

producción en el periodo de siembras tardías. La omisión del reporte de

producción en el mes de junio y de superficie siniestrada sugieren que las

superficies no cosechadas pueden ser omitidas de su clasificación como siniestro

cuando las causas específicas no son identificadas sistemáticamente en campo.

Esto podría considerarse como una limitación metodológica importante del sistema oficial de registro de pérdidas agrícolas, especialmente para las condiciones climáticas que se están

presentando globalmente y que afectan la

producción de frijol.

El fenómeno emergente

de calor de 2024 alertó sobre la vulnerabilidad del frijol a las temperaturas

extremas y motiva a que, además de registrar en las bases de datos oficiales

las pérdidas de los cultivos, se documenten a profundidad las causas que las

originan para establecer una línea base que permita tomar medidas preventivas o

correctivas evitando que el problema se generalice. Es importante motivar la

participación de expertos para plantear hipótesis, diseñar estudios específicos

y generar información precisa.

Mejoramiento genético

Para reducir el

impacto del cambio climático en el cultivo del frijol en México, es necesario

implementar estrategias como prácticas agronómicas,

desarrollar variedades tolerantes a temperaturas altas y a baja

disponibilidad hídrica, producir en zonas y temporadas con regímenes térmicos e

hídricos más favorables o introducir cultivos alternativos tolerantes, que tengan aceptación comercial por parte del consumidor

al que va dirigido. De estos últimos destacan el caupí (Vigna unguiculata L.), del que se han identificado variedades

que mantienen la viabilidad del polen hasta

41 °C (Weaver y col., 1985) y el frijol Tépari

(Phaseolus acutifolius

A. Gray) que es tolerante al estrés hídrico y térmico; y compatible con P.

vulgaris (Barrera y col., 2024).

En

relación con el mejoramiento genético, destacan dos opciones

principales: identificar germoplasma de frijol (P. vulgaris)

tolerante, o realizar cruzas interespecíficas con especies tolerantes como P. acutifolius.

Tene y col. (2023) evaluaron 196 genotipos del

género Phaseolus, e identificaron 5 de P. vulgaris, 2 de P.

lunatus,

1 de P. coccineus y 1 de P. acutifolius resistentes, tanto a condiciones de estrés

moderado en campo (máximas de 29.9 °C) como a

estrés extremo en invernadero (máximas de 43.9 °C). Por su parte, Rose y col. (2023)

identificaron una línea de tipo Andino (HTA4), derivada de la cruza entre P.

vulgaris y P. acutifolius,

tolerante a 31 °C/24 °C (día/noche), cuyo mecanismo de tolerancia se asoció a

la germinación exitosa del estigma, y al mantenimiento de la viabilidad del

polen. Si bien, estos resultados son prometedores, en ninguno de los dos

estudios se indicaron los rendimientos ni la calidad del grano, por lo que deben

tomarse con precaución. Además, la tolerancia a factores abióticos, como el

estrés térmico y la sequía, involucra

mecanismos genéticos complejos controlados por múltiples genes, lo que

puede complicar el mejoramiento (Lone y col., 2021). Esto

contrasta con la resistencia al estrés biótico, que típicamente presenta

una herencia monogénica y, en algunos casos, hay marcadores moleculares ligados

o asociados al gen de interés que facilitan su selección (Assefa

y col., 2019).

Los

avances en tolerancia a temperaturas altas en México son incipientes, siendo los

genotipos tolerantes identificados en el ciclo OI 2024 en el CEBAJ (Prado-García y col., 2025) el progreso más

significativo. Hasta ahora, el Programa de Mejoramiento de Frijol del

INIFAP ha priorizado la tolerancia a sequía como factor determinante del

rendimiento (Anaya-López y col., 2021). Sin

embargo, en el contexto del cambio climático se debe considerar también

la tolerancia al calor. Esta característica es crucial en ambientes donde ambos

estreses ocurren simultáneamente, como documentaron Appiah-Kubi

y col. (2022), quienes evaluaron 40 variedades de frijol tolerantes a sequía en

el ciclo PV, y confirmaron que solo aquellas que toleraban temperaturas altas completaron su desarrollo reproductivo, independientemente del manejo de

fósforo y riego. Ello indica que, si el incremento de temperatura en las

regiones productoras de frijol en México

sobrepasa los umbrales de tolerancia durante el ciclo PV, las

consecuencias serán críticas independientemente de la disponibilidad de agua.

Efectos del cambio

climático en la dinámica de plagas y enfermedades virales

Las alteraciones

climáticas afectan la prevalencia,

distribución e intensidad de plagas y enfermedades vegetales mediante

múltiples mecanismos, donde la temperatura y la precipitación pluvial son

factores críticos (Sharma y col., 2020; Alfizar y Nasution, 2024). El cambio climático puede incrementar la

vulnerabilidad de las plantas a plagas y

patógenos actualmente limitados por condiciones climáticas

desfavorables, y propiciar la emergencia de patógenos preexistentes como

agentes causales de enfermedades (Reddy, 2018; Sharma y col., 2020).

Investigaciones de campo sobre la incidencia estacional de insectos plaga en

girasol mostraron correlación positiva significativa entre la temperatura y las

poblaciones de mosquita blanca (Bemisia tabaci Genn.) y

chicharrita (Empoasca spp)

(Basit y col., 2016). De manera similar, en

frijol mungo (Vigna radiata L.), las poblaciones

de B. tabaci y áfidos también tuvieron

una correlación positiva con la temperatura, y negativa con la humedad y las

precipitaciones (Gehlot y Prajapat,

2021).

La manera en que el

incremento de temperatura afectará la dinámica de los insectos plaga puede

variar en función del clima de cada región. Se prevé que especies confinadas a

regiones tropicales y subtropicales se extenderán a zonas templadas, mientras

que algunas especies vulnerables a temperaturas altas podrían disminuir en las

regiones templadas (Deutsch y col., 2018). Esto se

debe a que las regiones templadas no tienen la temperatura óptima para su

desarrollo, por lo que los insectos crecerán más rápido con el aumento de

temperatura; mientras que en los trópicos, al estar

cerca de su óptimo, las poblaciones crecerán más lentamente cuando la

temperatura se eleve demasiado.

No obstante, anticipar

los efectos del calentamiento global en los insectos es complejo. El estudio realizado por Lehmann y col. (2020)

concluye que, la amenaza que representan como plagas puede no aumentar de

manera uniforme debido a las necesidades específicas de nicho, tolerancias

fisiológicas y efectos variables de la temperatura en su fenología y ciclo de

vida, por lo que la mitigación de sus efectos requiere comprender mejor las

respuestas de especies individuales y los mecanismos ecológicos subyacentes.

Esta evidencia también sugiere la necesidad de un monitoreo constante.

Entre los principales

insectos plaga del frijol destacan la mosquita blanca (B. tabaci) y las chicharritas del género Empoasca. De esta última, en un mismo campo pueden

coexistir varias especies, como se documentó en Cuba con E. kraemeri Ross y Moore, E. fabae

Harris y E. papayae Oman

(Sánchez-Castro y col., 2016). Aunque no se ha demostrado que el género Empoasca transmita virus al frijol, E. kraemeri causa toxemia severa al inyectar toxinas

salivales (Backus y col., 2005). Por otra parte, E. papayae

tiene la capacidad de transmitir fitoplasmas y el

virus de la meleira (PeMV)

a la papaya, lo que destaca la importancia de su correcta identificación

taxonómica, para estudiar su epidemiología y desarrollar estrategias de

control.

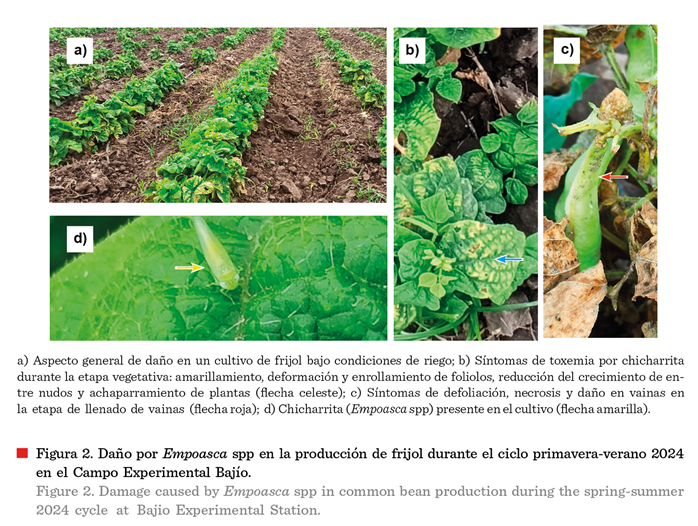

Aunque no hay

publicaciones que muestren un incremento en la incidencia de la chicharrita (Empoasca spp) en el

cultivo de frijol en México, diferentes investigadores que laboran en los

campos de investigación del INIFAP consideran que este insecto podría emerger como plaga relevante en varios estados. En 2023,

en Durango, se presentó una infestación sin

precedentes que requirió aplicaciones múltiples de insecticida (José C.

Jiménez-Galindo, investigador del INIFAP, Cuauhtémoc, Chihuahua, comunicación personal, 8 de agosto, 2024).

El problema se ha observado también en

parcelas experimentales y comerciales en Guanajuato (Figura 2a-2d) y

Querétaro (Jorge A. Acosta-Gallegos, investigador del

INIFAP, Celaya, Guanajuato, comunicación personal, 20 de noviembre, 2024),

mientras que en Nayarit su incidencia es recurrente (Nadia C. García-Álvarez,

investigador del INIFAP, Santiago Ixcuintla,

Nayarit, comunicación personal, 8 de enero, 2025). Estas observaciones

recientes de infestaciones inusuales de Empoasca

spp podrían estar relacionadas con los cambios en los

patrones climáticos, ya que la temperatura es un factor dominante en la

regulación de las poblaciones de insectos, lo que requiere de una investigación

rigurosa para establecer la relación entre los factores del cambio climático,

como la sequía y las temperaturas altas, con la dinámica de las poblaciones

insectiles y los virus, toda vez que la mayoría de los virus de plantas son

transmitidos por insectos vectores en sistemas biológicos complejos que

incluyen múltiples plantas hospederas, virus, vectores y sus endosimbiontes

bacterianos. La incidencia temprana y prolongada de clima cálido puede alterar

estas interacciones, incrementando el riesgo de nuevas enfermedades virales y

brotes en la agricultura y los ecosistemas

naturales (Sharma y col., 2020).

El frijol es una de

las leguminosas más susceptibles a las enfermedades virales, con pérdidas de

rendimiento de hasta 100 %, dependiendo de la

época de cultivo, densidad de vectores y especie viral (Morales y Castaño,

2008). En diversas especies vegetales, el incremento en la temperatura

ambiental puede potenciar la propagación viral sistémica y de célula a célula

(Amari y col., 2021). Además, bajo condiciones de estrés, que reflejan

escenarios extremos previstos por el cambio climático, las semillas infectadas

pueden ser más viables que las no infectadas, lo que incrementa la prevalencia y persistencia viral en la población

hospedante (Gutiérrez-Sánchez y col., 2023).

La temperatura modula

las epidemias virales a nivel de micro y macroclima,

afectando tanto los procesos en la planta

(acumulación y movimiento viral), como las interacciones ecológicas

(dinámica y comportamiento de vectores, características del hospedero y

supervivencia de reservorios virales) (Sharma y col., 2020; Tsai

y col., 2022). Estas alteraciones pueden afectar la virulencia y patogenicidad

de los virus de plantas, lo que incrementa la frecuencia y escala de los brotes

de las enfermedades que producen (Trebicki, 2020).

La complejidad de las

interacciones insecto-virus se evidencia en los distintos mecanismos de

transmisión. B. tabaci transmite al frijol los

virus BGMV, BGYMV, el virus del moteado suave del caupí (CPMMV, por sus siglas en

inglés: cowpea mild mottle virus) y otros

begomovirus (Ferreira y col., 2024); mientras

que diversas especies de áfidos transmiten al BCMV

y al BCMNV (Morales y Castaño, 2008). Adicionalmente, es frecuente

detectar el fenómeno de coinfección, que

implica la presencia de varias especies virales en una misma planta.

Esto puede resultar en interacciones de neutralismo, sinergismo, antagonismo y

sinergismo/antagonismo entre virus, con implicaciones significativas para el

desarrollo de enfermedades, la expresión de síntomas y la epidemiología viral

(Moreno y López-Moya, 2020; Singhal y col., 2021).

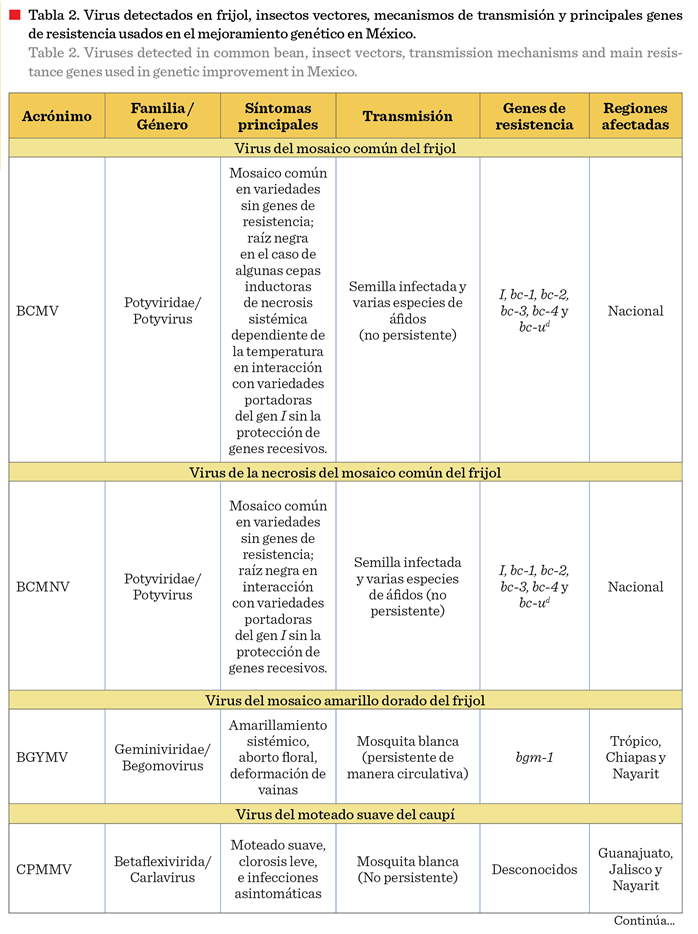

En México, se han

detectado infecciones simples y mixtas de BCMV y BCMNV en siembras de frijol en

los estados de Guanajuato, Jalisco y Nayarit. En el último se ha identificado

además la coinfección con CPMMV, BGYMV y el virus latente del frijol (BLV). De

estas especies, BCMV, BCMNV y BGYMV destacan por su incidencia y la severidad

de los daños que ocasionan (Chiquito-Almanza y col., 2018; Martínez-Marrero y

col., 2020; Chiquito-Almanza 2021). Los principales virus que infectan al

frijol, identificados en México, sus mecanismos de transmisión, síntomas que producen y los genes usados en

programas nacionales para el mejoramiento de variedades de frijol resistentes

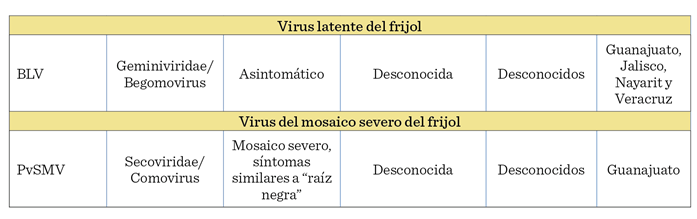

se resumen en la Tabla 2.

Aplicar medidas de

control adecuadas requiere conocer aspectos biológicos, epidemiológicos,

patológicos y ecológicos, tanto de los virus como de sus vectores. BCMV y BCMNV

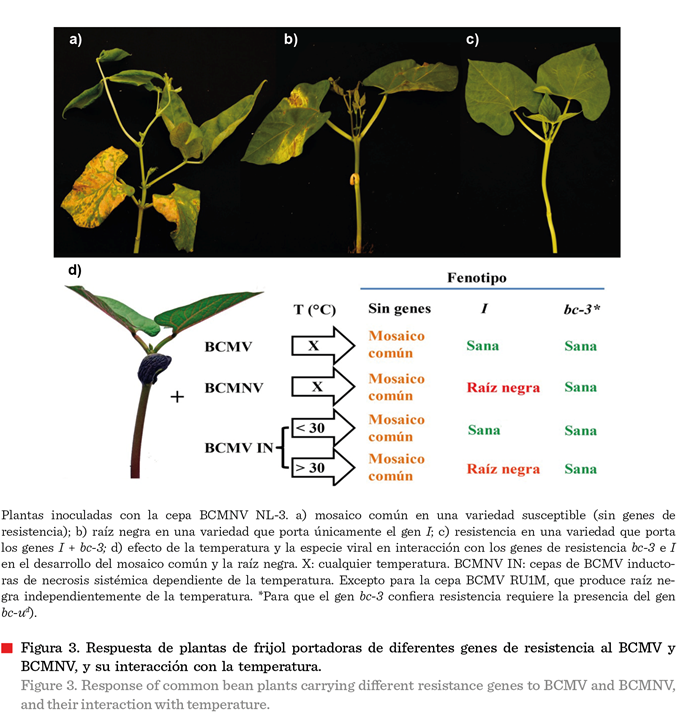

causan mosaico común (Figura 3a) cuando

infectan variedades sin genes de resistencia, mientras que el BCMNV

produce raíz negra (también conocida como necrosis apical) en variedades

portadoras del gen I sin la protección de genes recesivos (Figura 3b),

al igual que algunas cepas de BCMV por efecto

del incremento de temperatura (Figura 3d), como se detalla en la siguiente sección (Drijfhout y col., 1978; Collmer

y col., 2000). Los dos virus se han detectado en la mayoría de las regiones

productoras de frijol en México (Flores-Esteves y col., 2003; Chiquito-Almanza y col., 2021), y pueden transmitirse al embrión de variedades

susceptibles con tasas de hasta 80 %, por lo que la semilla infectada es su

principal medio de diseminación. La transmisión secundaria es realizada por

diversas especies de áfidos de manera no persistente dentro y fuera del

cultivo, lo que favorece la perpetuación del agente etiológico y el inicio de

nuevos ciclos de la enfermedad (Morales y Castaño, 2008). El BCMV puede

ocasionar una reducción en el rendimiento de entre 53 % y 83 % (Sastry, 2013).

El BGYMV se encuentra

principalmente en áreas tropicales como Chiapas y Nayarit (Garrido-Ramírez y

col., 2000; Chiquito-Almanza y col., 2021). Los genotipos susceptibles

infectados en las primeras etapas de desarrollo presentan amarillamiento

sistémico intenso y pueden tener pérdidas totales, debido al aborto de flores y la deformación de las vainas (Morales y Niessen,

1988). En el trópico de México se han reportado pérdidas de rendimiento

atribuidas a este virus en variedades

susceptibles como ‘Negro Jamapa’ (87.6 %), ‘Negro Tacaná’ (18 %) y

‘Negro Huasteco-81’ (40.5 %) (López-Salinas y col., 1993). La transmisión del

BGYMV se realiza de manera persistente por B. tabaci

con un periodo de latencia de 4 h a 48 h (Morales y Anderson, 2001). La

incidencia de la enfermedad y la magnitud de las pérdidas varían dependiendo de

las poblaciones del vector, la susceptibilidad de la variedad, las prácticas

culturales, y las condiciones ambientales, principalmente la precipitación

pluvial, que afectan a las poblaciones de B.

tabaci (Morales y Anderson, 2001).

Adicionalmente, es común que este virus cause deformación y enanismo de la planta, así como aborto de flores en genotipos de

frijol de la raza Mesoamericana, particularmente

en condiciones de temperatura alta (Morales y Niessen,

1988).

Los diferentes

mecanismos de transmisión y la biología de los virus y vectores determinan las

prácticas de manejo. Por ejemplo, para BGYMV, que no se transmite por semilla y requiere un periodo de incubación en el insecto

antes de poder transmitirse, las estrategias se basan en reducir las

poblaciones del vector mediante insecticidas, barreras vegetales y la siembra

en épocas con menor incidencia de mosquita blanca. En contraste, para BCMV y

BCMNV, la estrategia de control más adecuada y económica es la resistencia

genética, ya que su principal medio de diseminación es la semilla infectada y

el control del vector tiene poca eficacia, pues este puede transmitir los virus

segundos después de alimentarse de una planta infectada (Morales y Castaño,

2008).

Influencia de

temperaturas altas en la ruptura de resistencia a BCMV y BCMNV

La presencia del gen I

como estrategia de mejoramiento genético de las variedades de frijol

desarrolladas por el INIFAP, destinadas a diferentes regiones (Anaya-López y

col., 2021), es de gran importancia para la producción de frijol en el país. Sin embargo, la efectividad de

esta resistencia puede verse comprometida por factores ambientales,

particularmente la temperatura, lo que

representa un riesgo potencial para la seguridad alimentaria nacional.

En variedades que

portan únicamente el gen I, sin la protección de genes recesivos, se

pro-duce la raíz negra a cualquier temperatura por la interacción con el BCMNV (Figura 3b) y con algunas cepas de

BCMV como la recombinante RU1M (Drijfhout y col.,

1978; Collmer y col., 2000; Feng y col., 2014). La

combinación del gen I con el gen recesivo bc-3 confiere

resistencia al BCMNV (Figura 3c), y a la mayoría de las cepas de BCMV descritas

(Drijfhout y col., 1978; Soler-Garzón y col., 2021a;

2021b). El gen I induce una respuesta

hipersensible contra el BCMNV independientemente de la temperatura (Figura 3d), que resulta en necrosis

sistémica y que frecuentemente causa la muerte de la planta, aunque evita la

diseminación del virus por medio de la semilla infectada (Drijfhout

y col., 1978). Este gen confiere alta resistencia o incluso inmunidad completa a la mayoría de las cepas del BCMV por

debajo de 30 °C (Figura 3d). Sin embargo, por encima

de esta temperatura, algunas cepas del

BCMV como NL2 y NL6, denominadas “cepas inductoras de necrosis dependiente de la temperatura”,

inducen síntomas de necrosis sistémica

(Figura 3d) (Drijfhout y col., 1978; Collmer y col., 2000).

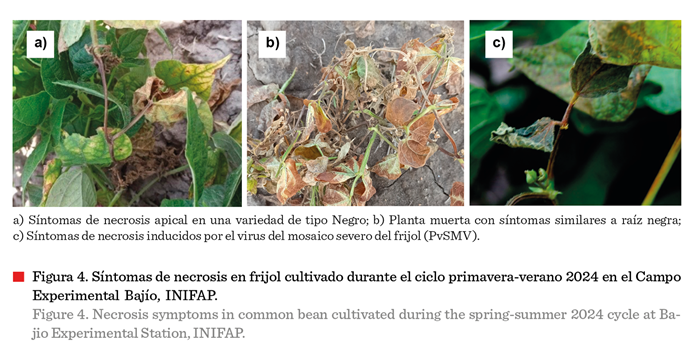

En 2024, en

coincidencia con el calor extremo, se observaron síntomas de necrosis apical en

plantas de frijol en los campos experimentales del CEBAJ (Figuras 4a y 4b).

Aunque no se confirmó el agente viral responsable, es necesario realizar

estudios de identificación, ya que esos

síntomas pueden ser causados por diferentes virus, incluyendo BCMNV,

ciertas cepas de BCMV u otros virus emergentes

como el virus del mosaico severo del frijol (PvSMV).

Esta investigación es especialmente importante

si las condiciones climáticas extremas persisten.

Los mecanismos

moleculares subyacentes a la necrosis inducida por temperatura aún no están

claros. Se ha propuesto que la expresión del

gen I está regulada negativamente por la temperatura. Como

resultado, la cantidad de proteína I que se produce es baja para

conferir resistencia confiable a temperaturas altas. También es posible que, la

respuesta inmune inducida por este gen (y su proteína expresada) se vea

atenuada por la temperatura alta (Collmer y col.,

2000).

El gen I es

útil en regiones con baja incidencia de BCMNV, ya que, al morir la planta (por

efecto de la respuesta hipersensible), se reduce la diseminación del virus a

través de la semilla. Sin embargo, no es adecuado en zonas con temperaturas

elevadas o incidencia alta de especies o cepas inductoras de necrosis, como

ocurre en Nayarit. Para esas condiciones, se requieren genes recesivos que

puedan actuar de forma específica contra cepas virales de interés. Hasta ahora

se han identificado 5 genes recesivos que podrían ser utilizados: bc-1,

bc-2, bc-3, bc-4 y bc-ud

(Drijfhout y col., 1978; Soler-Garzón y col., 2021a;

2021b).

El gen bc-3 es

el más estudiado, este se encuentra en el cromosoma 6 del frijol y codifica el

factor de inicio de la traducción eucariótica

4E (eIF4E). La combinación de bc-3 y bc-ud

puede proteger al frijol de la infección por todas

las cepas de BCMV (Drijfhout y col., 1978), excepto a

BCMV-1755a (Feng y col., 2015), y es hasta ahora la mejor opción de

resistencia a cepas inductoras de necrosis.

Es importante estudiar

el origen de la presencia de raíz negra observada en los lotes experimentales

del CEBAJ (Figuras 4a y 4b), para establecer si el fenómeno está relacionado

con el aumento de temperatura, en combinación con una mayor incidencia de BCMNV

o de cepas de BCMV inductoras de necrosis. Un resultado positivo a esta

hipótesis indicaría la necesidad de incorporar el gen bc-3 en las nuevas variedades. Aunque, también es probable

que esté relacionado con el brote de una nueva especie viral.

El

virus del mosaico severo del frijol (PvSMV), descubierto

por primera vez en el CEBAJ (Chiquito-Almanza y col., 2020) es un comovirus que provoca síntomas similares a raíz negra

(Figura 4c), por lo que es crucial confirmar la presencia y distribución de dichas especies virales. Los comovirus típicamente son transmitidos por crisomélidos (Coleoptera: Chrysomelidae) y por

medios mecánicos, aunque algunos, como el virus latente 1 de Arabidopsis (ArLV1), pueden transmitirse a la

semilla (Verhoeven y col., 2023). Esta diversidad en los

mecanismos de transmisión resalta la importancia de investigar las vías de

transmisión del PvSMV para comprender mejor su

epidemiología.

Perspectivas para el

manejo integrado bajo el cambio climático

En el escenario actual

del cambio climático se requiere implementar estrategias de manejo integrado que consideren tanto los factores bióticos

como abióticos que afectan la producción de frijol. El enfoque debe incluir medidas preventivas, sistemas de monitoreo y

prácticas adaptativas que permitan mitigar los efectos conjuntos del incremento

de temperatura y la variabilidad de las precipitaciones, ya que su efecto

combinado es mayor que cuando se presentan individualmente (Appiah-Kubi

y col., 2022).

En relación con las

plagas, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC, 2021)

recomienda prácticas de manejo que incluyen la producción y uso de semillas y

materiales libres de patógenos,

establecimiento de sistemas de alerta temprana, herramientas de diagnóstico precisas, tratamientos efectivos

para las semillas, variedades resistentes, adopción de prácticas

culturales que fomenten la sanidad vegetal,

manejo integrado de plagas, aplicación rigurosa de medidas de higiene y empleo de productos biológicos para la protección

de cultivos.

Mitigar el impacto de

la sequía y las altas temperaturas requiere

la implementación de medidas a corto y largo plazo. Las medidas a corto

plazo se basan en prácticas agronómicas adaptativas relacionadas con el manejo

del suelo, el uso de sistemas de riego eficientes y prácticas culturales como

la labranza de conservación, el manejo de residuos de cultivo, los cultivos de

cobertura, el uso de biocarbón y el acolchado, así

como la selección de las variedades más

apropiadas (Lamaoui y col., 2018; Wang y Ren,

2025). Entre las medidas de largo plazo se encuentran la construcción de

reservorios, el mejoramiento de sistemas de alerta temprana y el desarrollo de

variedades resistentes (Wang y Ren, 2025). Estas prácticas deben implementarse

de manera integrada, considerando las condiciones de cada región productora y

las proyecciones climáticas locales, pues su efectividad puede ser específica

para cada región, y algunas pueden tener consecuencias no deseadas en la

calidad ambiental.

La investigación del

frijol en México requiere un enfoque

interdisciplinario. Entre las prioridades se incluyen: la identificación

de nuevas áreas aptas para su producción, el desarrollo de variedades

tolerantes a temperaturas altas mediante selección bajo condiciones de estrés

controladas (evaluando características como viabilidad del polen y carga de

vainas), la introgresión de los genes I y bc-3, el monitoreo del clima y de las poblaciones de insectos

y virus, así como el desarrollo de tecnologías de manejo integrado basadas en

modelos predictivos (Skendžić y col., 2021; Jeger y col., 2023; Subedi y

col., 2023; Alfizar y Nasution,

2024). Estas estrategias requieren concordancia con la región productora,

considerando la interacción entre estrés térmico y problemas fitosanitarios,

por lo que probablemente se requerirá de variedades específicas de nicho

(del-Canto y col., 2025).

La identificación

precisa de vectores y especies virales, junto con la predicción del efecto de

temperaturas altas sobre enfermedades y plagas de frijol, son esenciales para

adoptar medidas efectivas. La inclusión de herramientas moleculares en el

diagnóstico es estratégica; por ejemplo, la secuenciación masiva para la

identificación de virus (Anaya-López y col., 2025a), y en el caso de las

chicharritas, el código de barras de ADN, que complementa la identificación

morfológica tradicional y permite la caracterización precisa de especies en cualquier etapa de su ciclo de vida (Emam y col., 2020). Estas herramientas y el

conocimiento generado sentarán bases para desarrollar variedades resistentes,

sistemas de alerta temprana y métodos de manejo integrado que eviten pérdidas

severas de producción y contribuyan a la sostenibilidad alimenticia.

Actualmente, en México

se carece de un sistema centralizado de registro y monitoreo de pérdidas en

frijol atribuibles al cambio climático, lo que dificulta cuantificar el impacto económico y social, así como evaluar la efectividad

de las estrategias implementadas. Un sistema que integre datos climáticos,

fitosanitarios y económicos de las distintas regiones productoras, con la

participación coordinada de instituciones de investigación, organizaciones de

productores y dependencias gubernamentales,

orientará políticas públicas, investigación y transferencia de

tecnología que garanticen la seguridad

alimentaria de este cultivo básico en México.

CONCLUSIONES

El incremento de la

temperatura ambiental, efecto asociado al cambio climático, representa una

amenaza emergente para la producción de frijol en México. Las pérdidas

confirmadas experimentalmente por el INIFAP, durante el ciclo otoño-invierno

2024, alertan sobre la vulnerabilidad del cultivo a temperaturas extremas. La

evidencia científica indica que las altas temperaturas pueden afectar tanto la

fisiología reproductiva del cultivo como alterar la dinámica de plagas y

enfermedades virales, lo que podría ser

consistente con las observaciones de campo que necesitan ser

confirmadas. Ante esta situación se requieren estrategias integrales que

incluyen: el desarrollo de variedades

tolerantes a temperaturas altas portadoras de los genes I y bc-3

de resistencia a BCMV y BCMNV, el monitoreo sistemático de virus y plagas

emergentes, la adaptación de tecnologías de manejo integrado, y la

identificación de áreas alternativas de producción. Estas medidas son

fundamentales para preservar la seguridad alimentaria de México, donde el

frijol constituye un pilar de la dieta nacional.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declararon

no tener conflictos de intereses de ningún tipo.

Referencias

Acosta-Gallegos, J. A.,

Anaya-López, J. L., Uresti-Gil, J., Chiquito-Almanza, E., Guerrero-Aguilar, B.

Z. y Jiménez-Hernández, Y. (2021). Mejoramiento genético del frijol en la

región de El Bajío de México. En A. V. Ayala-Garay Garay, J. A. Acosta-Gallegos y L. Reyes-Muro (Eds.). El cultivo del frijol

presente y futuro para México (pp. 83-97). Instituto Nacional de

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro de Investigación

Regional Centro. Campo Experimental Bajío. https://vun.inifap.gob.mx/VUN_MEDIA/BibliotecaWeb/_media/_librotecnico/12319_5085_El_cultivo_del_frijol_presente_y_futuro_para_M%C3%A9xico.pdf.

Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2025.

Acosta-Gallegos, J. A.,

Jiménez-Hernández, Y., García-Álvarez, N. C., Rojas-Tovar, M., Chiquito-Almanza, E. y Anaya-López, J. L. (2020). ‘San Blas’:

variedad de frijol Negro Opaco resistente a BCMV y BCMNV para Nayarit y El

Bajío de Guanajuato. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 11(7),

1701-1707. https://doi.org/10.29312/remexca.v11i7.1963

Acosta-Gallegos, J. A., Montero-Tavera, V., Jiménez-Hernández, Y.,

Anaya-López, J. L. y Gonzalez-Chavira, M. M. (2014).

‘Dalia’, nueva variedad de frijol de grano tipo Flor de Junio para la región

centro de México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 5(2), 331-336.

https://doi.org/10.29312/remexca.v5i2.971

Acosta-Gallegos, J. A.,

Sánchez-García, M. B., Ocampo-Hernández. J. y Jiménez-Hernández, Y. (2013). Guía para

la producción de frijol. En A. Mandujano-Bueno, R. Paredes-Melesio, M. P.

Alamilla-Gómez, y J. F. Buenrostro-Rodríguez (Eds.), Guía para la producción

de Maíz, Frijol, Trigo y Sorgo en Guanajuato (pp. 82-112). Instituto

Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Alfizar & Nasution,

S. S. (2024). The explosion

of pests and diseases due to

climate change. IOP

Conference Series: Earth and

Environmental Science,1297(1), 012072. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1297/1/012072

Amari, K., Huang, C., & Heinlein, M. (2021).

Potential impact of global warming on virus propagation in infected plants and

agricultural productivity. Frontiers in Plant Science, 12, 649768. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.649768

Anaya-López,

J. L., Chiquito-Almanza, E., Acosta-Gallegos, J. A., Tosquy-Valle, O. H., Montero-Tavera, V., &

González-Pérez, E. (2025a). Diagnosis and characterization of plant

viruses in Mexico using HTS: an approach to guide virus management and marker

assisted selection. Discover Plants, 2(1), 246. https://doi.org/10.1007/s44372-025-00332-y

Anaya-López,

J. L., Guerrero-Aguilar, B. Z., Jiménez-Hernández, Y., Chiquito-Almanza, E.,

Prado-García, A. A. y Acosta-Gallegos, J. A. (2025b).

‘San Luis 22’: variedad de frijol negro brillante de temporal para el

centro-norte de México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 16(2),

e3411. https://doi.org/10.29312/remexca.v16i2.3411.

Anaya-López,

J. L., Ibarra-Pérez, F. J., Rodríguez-Cota, F. G., Ortega-Murrieta, P. F.,

Chiquito-Almanza, E. y Acosta-Gallegos, J. A. (2021).

Leguminosas de grano en México: variedades mejoradas de frijol y garbanzo

desarrolladas por el INIFAP. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas,

12(25), 63-75. https://doi.org/10.29312/remexca.v12i25.2827

Anaya-López,

J. L., Rojas-Tovar, L. M., Cisneros-López, H. C., & Acosta-Gallegos, J. A. (2022). Seed

yield and harvest index of Pinto and Flor de Mayo dry beans germplasm under

stress by high temperature. Revista Fitotecnia Mexicana, 45(1),

33-41.

Appiah-Kubi, D., Asibuo,

J. Y., Butare, L., Yeboah,

S., Appiah-Kubi, Z., Kena,

A. W., Tuffour, H. O., & Akromah,

R. (2022). Heat stress tolerance:

A prerequisite for the selection of

drought-and low phos-phorus-tolerant common beans for equatorial

tropical regions such as

Ghana. Plants, 11(18), 2352. https://doi.org/10.3390/plants11182352

Assefa,

T., Assibi-Mahama, A., Brown, A. V., Cannon, E. K.

S., Rubyogo, J. C., Rao, I. M., Blair, M. W., &

Cannon, S. B. (2019). A review of

breeding objectives, genomic resources, and marker-assisted methods in common

bean (Phaseolus vulgaris L.). Molecular Breeding, 39(2), 20. https://doi.org/10.1007/s11032-018-0920-0

Backus, E. A., Serrano, M. S., &

Ranger, C. M. (2005). Mechanisms of hopperburn: an overview of

insect taxonomy, behavior, and physiology. Annual Review of Entomology, 50(1),

125-151. https://doi.org/10.1146/annurev.ento.49.061802.123310

Barrera,

S., Berny-Mier y Teran, J. C., Aparicio, J., Díaz,

J., Leon, R., Beebe, S.,

Urrea, C. C., & Gepts, P. (2024). Identification of drought and heat tolerant tepary beans in a

multienvironment trial study. Crop Science, 64(6), 3399-3416. https://doi.org/10.1002/csc2.21354

Barrios-Gómez,

E. J. y López-Castañeda, C. (2009). Temperatura base y tasa de extensión foliar

en frijol. Agrociencia, 43(1), 29-35.

Basit, M., Saeed,

S., Saleem, M. A., & Zulfiqar,

R. (2016). Population dynamics of sunflower insect

pests and their natural enemies. Sarhad Journal of Agriculture, 32(4),

417-423. | http://dx.doi.org/10.17582/journal.sja/2016/32.4.417.423

Beebe, S., Ramírez-Villegas, J., Álvarez, P.,

Ricaurte, J., Mora, A., Guerrero, A. F., Rosas, J. C., Rodríguez-Baide, J. M., & van-den-Berg,

M. (2017). Modelación del frijol en Latinoamérica: Estado del arte y base de

datos para parametrización, EUR. Publications Office of the European

Union, Luxembourg. http://dx.doi.org/10.2760/325955, JRC110112.

Beebe, S. E., Rao, I. M., Blair, M. W., & Butare, L.

(2009). Breeding for abiotic stress tolerance in common bean: Present and

future challenges. SABRAO Journal of

Breeding and Genetics, 41,

1-10.

Chiquito-Almanza,

E., Caballero-Pérez, J., Acosta-Gallegos, J. A.,

Montero-Tavera, V., Mariscal-Amaro, L. A., & Anaya-López, J. L. (2021). Diversity and distribution of viruses infecting wild and domesticated Phaseolus

spp. in the Mesoamerican Center of domestication. Viruses, 13(6), 1153. https://doi:10.3390/v13061153

Chiquito-Almanza,

E., Caballero-Pérez, J., Guevara-Olvera, L., Acosta-García, G., Pérez-Pérez, M.

C. I., Acosta-Gallegos, J. A., & Anaya-López, J.

L. (2018). First report of cowpea mild mottle virus

infecting cultivated and wild Phaseolus

in the Central-Western region of Mexico. Plant Disease, 102(5), 1047-1047. https://doi.org/10.1094/PDIS-07-17-0990-PDN

Chiquito-Almanza,

E., Zamora-Aboytes, J. M., Medina, H. R., Acosta-Gallegos,

J. A., & Anaya-López, J. L. (2020). Complete genome

sequence of a novel comovirus infecting common bean. Archives of Virology, 165(6),

1505-1509. https://doi: 10.1007/s00705-020-04610-w

CIAT,

Centro Internacional de Agricultura Tropical (2015). Developing

Beans That Can Beat the Heat; Tech. Report;

International Center for Tropical Agriculture:

Cali, Colombia. [En línea]. Disponible en:

http://ciatlibrary.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/DEVELOPING_BEANS_THAT_CAN_BEAT_THE_HEAT_lowres%20(2).pdf.

Fecha de consulta: 20 de mayo de 2024.

Collmer, C. W., Marston, M. F., Taylor, J. C., &

Jahn, M. (2000). The I gene of bean: A dosage-dependent allele conferring

extreme resistance, hypersensitive resistance, or spreading vascular necrosis

in response to the potyvirus Bean common mosaic virus. Molecular

Plant Microbe Interactions, 13(11), 1266-1270. https://doi.org/10.1094/MPMI.2000.13.11.1266

Del-Canto,

A., De-Diego, N., Sanz-Sáez, Á., Štefelová, N.,

Pérez-López, U., Mena-Petite, A., & La-cuesta, M.

(2025). Organic management and local genotypes for elevating yield and seed quality to confront climate

change challenges. European Journal of Agronomy, 168, 127613. https://doi.org/10.1016/j.eja.2025.127613

Deutsch, C. A., Tewksbur, J. J., Tigchelaar, M.,

Battisti, D. S., Merrill, S. C., Huey, R. B., & Naylor, R. L. (2018).

Increase in crop losses to insect pests in a warming climate, Science,

361, 916-919. https://doi.org/10.1126/science.aat3466

Drijfhout, E., Silbernagel, M. J., & Burke, D. W.

(1978). Differentiation of strains of bean common mosaic virus. Netherlands

Journal of Plant Pathology, 84, 13-26. https://doi.org/10.1007/BF01978099

Emam, A. K., Ibrahim, H. E., Helmi, A., & Sharaf, A.

(2020). Identification of

some Egyptian leafhopper species (Hemiptera: Cicadellidae) using DNA barcoding. Biologia, 75, 1337-1346. https://doi.org/10.2478/s11756-019-00384-y

Espinosa-García,

J. A., Acosta-Gallegos, J. A., Vélez-Izquierdo, A. y Jolalpa-Barrera, J. L. (2021). Mercado potencial de semilla

de variedades mejoradas de frijol para riego y temporal. En A. V. Ayala-Garay,

J. A. Acosta-Gallegos y L. Reyes-Muro (Eds.). El

cultivo del frijol presente y futuro para México (pp. 145-161). Instituto

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro de

Investigación Regional Centro. Campo Experimental Bajío. https://vun.inifap.gob.mx/VUN_MEDIA/Biblio-tecaWeb/_media/_librotecnico/12319_5085_El_cultivo_del_frijol_presente_y_futuro_para_M%C3%A9xico.pdf

Feng, X., Myers, J. R., & Karasev, A. V. (2015). Bean

common mosaic virus isolate exhibits a novel pathogenicity profile in common

bean, overcoming the bc-3 resistance allele coding for the mutated eIF4E

translation initiation factor. Phytopathology, 105(11), 1487-1495.

https://doi: 10.1094/PHYTO-04-15-0108-R

Feng, X., Poplawsky, A. R., & Karasev, A. V. (2014).

A recombinant of Bean common mosaic virus induces temperature-insensitive

necrosis in an I gene-bearing line of common bean. Phytopathology,

104(11), 1251-1257. https://doi.org/10.1094/PHYTO-02-14-0048-R

Ferreira, A. L., Ghanim, M., Xu, Y., & Pinheiro, P.

V. (2024). Interactions between common bean viruses and their whitefly vector. Viruses,

16(10), 1567. https://doi.org/10.3390/v16101567

FGP,

Fundación Guanajuato Produce (2025). Red de estaciones Agroclimáticas del

estado de Guanajuato. [En línea]. Disponible en:

https://www.estaciones.fundacionguanajuato.mx/home.php. Fecha de consulta: 2 de

julio de 2025.

FIRA,

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (2023). Panorama

agroalimentario frijol 2023. Dirección de Investigación y Evaluación Económica

y Sectorial. [En línea]. Disponible en:

https://www.fira.gob.mx/InvYEvalEcon/EvaluacionIF. Fecha de consulta: 5 de

febrero de 2024.

Flores-Esteves,

N., Acosta-Gallegos, J. A., & Silva-Rosales, L.

(2003). Bean common mosaic virus and bean common mosaic necrosis virus in Mexico. Plant Disease, 87(1), 21-25. https://doi.org/10.1094/PDIS.2003.87.1.21

Garrido-Ramírez,

E. R., Sudarshana, M. R., & Gilbertson,

R. L. (2000). Bean golden yellow mosaic virus from Chiapas, Mexico: Characterization, pseudorecombination with other bean-infecting geminiviruses

and germ plasm screening. Phytopathology, 90(11), 1224-1232. https://doi.org/10.1094/PHYTO.2000.90.11.1224

Gehlot, L. & Prajapat, A. K. (2021). Seasonal incidence of insect pests

on mungbean (Vigna radiata)

in correlation with meteorological data. Agricultural

Science Digest-A Research Journal, 41(spl), 199-202. https://doi.org/10.18805/ag.D-5222

Gross, Y. & Kigel, J. (1994). Differential

sensitivity to high temperature of stages in the reproductive development of

common bean (Phaseolus vulgaris L.). Field Crops Research, 36(3),

201-212. https://doi.org/10.1016/0378-4290(94)90112-0

Gutiérrez-Sánchez,

Á., Cobos, A., López-Herranz, M., Canto, T., & Pagán, I. (2023). Environmental conditions modulate plant virus vertical transmission and survival of infected seeds.

Phytopathology, 113 (9), 1773-1787. https://doi.org/10.1094/PHYTO-11-22-0448-V

Ibarra-Perez,

F. J., Tosquy-Valle, O. H., Rodríguez-Rodríguez, J.

R., Villar-Sánchez, B., López-Salinas, E. y Anaya-López, J. L. (2022). Rubí:

nueva variedad mejorada de frijol negro para las áreas tropicales de Veracruz y

Chiapas. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 13(3), 577-585. https://doi.org/10.29312/remexca.v13i3.2227

IPPC,

International Plant Protection

Convention (2021). Scientific

review of the impact of

climate change on plant pests

– A global challenge to prevent and mitigate plant pest risks

in agriculture, forestry and ecosystems. Rome. FAO on behalf of the IPPC Secretariat. https://doi.org/10.4060/cb4769en

Jacinto-Hernández,

C., Coria-Peña, M., Contreras-Santos, G., Martínez-López, L., Zapata-Martelo,

E. y Ayala-Carrillo, M. R. (2019). Azúcares totales y proteína en frijol nativo

de la región Triqui Alta, Oaxaca. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas,

10(7), 1667-1674. https://doi.org/10.29312/remexca.v10i7.2114

Jeger, M., Hamelin, F., & Cunniffe, N. (2023).

Emerging themes and approaches in plant virus epidemiology. Phytopathology, 113(9), 1630-1646. https://doi.org/10.1094/PHYTO-10-22-0378-V

Jiménez-Hernández,

Y., Montero-Tavera, V., Anaya-López, J. L., Jiménez-Galindo, J. C.,

Herrera-Hernández, G., Guerrero-Aguilar, B. Z. y Acosta-Gallegos,

J. A. (2018). Salinas: nueva variedad de frijol pinto para áreas de temporal de

Guanajuato. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 9(6), 1295-1301. https://doi.org/10.29312/remexca.v9i6.1589

Lamaoui, M., Jemo, M.,

Datla, R., & Bekkaoui,

F. (2018). Heat and drought stresses in crops and

approaches for their mitigation. Frontiers in Chemistry, 6, 26. https://doi.org/10.3389/fchem.2018.00026

Lehmann, P., Ammunét, T., Barton, M., Battisti, A.,

Eigenbrode, S. D., Jepsen, J. U., Kalinkat, G., Neuvonen, S., Niemelä, P.,

Terblanche, J. S., Økland, B., & Björkman, C. (2020). Complex responses of

global insect pests to climate warming.

Frontiers in Ecology

and the Environment,

18(3), 141-150. https://doi.org/10.1002/fee.2160

Lone, A. A., Khan, M. N., Gul, A., Dar, Z. A., Iqbal, A. M., Lone, B. A., Ahangar, A., Ur-Rasool, F.,

Habib-Khan, M., Ali, G., Nisar, F., & Fayaz, A. (2021). Common beans and

abiotic stress challenges. Current Journal of Applied Science and

Technology, 40(14), 41-53. http://www.sdiarticle4.com/review-history/69745

López-Salinas,

E., Becerra-Leonor, E. N., Acosta-Gallegos, J. A. y

Villar-Sanchez, B. (1993). Variedades de frijol

tolerantes al virus del mosaico dorado para el trópico de México. Agricultura

Técnica en México, 19(2), 99-109.

Martínez-Marrero,

N., Avalos-Calleros, J. A., Chiquito-Almanza, E., Acosta-Gallegos,

J. A., Ambriz-Granados, S., Anaya-López, J. L., & Argüello-Astorga, G. R.

(2020). A new begomovirus isolated

from a potyvirus-infected bean plant causes asymptomatic infections in bean and N. benthamiana. Archives

of Virology, 165(7),

1659-1665. https://doi.org/10.1007/s00705-020-04646-y

Medina-García,

G., Ruiz-Corral, J. A., Rodríguez-Moreno, V. M., Soria-Ruiz, J., Díaz-Padilla,

G. y Zarazúa-Villaseñor, P. (2016). Efecto del cambio climático en el potencial

productivo del frijol en México. Revista

Mexicana de Ciencias Agrícolas, 7(SPE13), 2465-2474. https://doi.org/10.29312/remexca.v0i13.461

Morales,

F. J. & Anderson, P. K. (2001). The emergence and

dissemination of whitefly-transmitted geminiviruses in Latin America. Archives of Virology, 146(3),

415-441. https://doi.org/10.1007/s007050170153

Morales,

F. J. y Castaño, J. M. (2008). Enfermedades virales del frijol común en América

Latina. Publicación No. 364. Centro Internacional de Agricultura tropical

(CIAT), Cali, Colombia. [En línea]. Disponible en: http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/Digital/SB327.E56_C.3_Enfermedades_Virales_del_Fr%C3%ADjol_Com%C3%BAn_en_Am%C3%A9rica_Latina.pdf

Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2025.

Morales,

F. J. & Niessen, I. 1988. Comparative responses of selected Phaseolus

vulgaris germplasm inoculated artificially and naturally with bean golden mosaic

virus. Plant Disease, 72(12), 1020-1023.

Moreno, A. B. & López-Moya, J. J. (2020). When viruses play team sports: Mixed infections in plants. Phytopathology, 110(1), 29-48. https://doi.org/10.1094/PHYTO-07-19-0250-FI

Prado-García,

A. A., Acosta-Gallegos, J. A., Montero-Tavera, V.,

Yáñez-López, R., Ramírez-Pimentel, J. G., & Aguirre-Mancilla, C. L. (2025).

Identification of common bean genotypes tolerant to the

combined stress of terminal drought and high temperature conditions. Agronomy,

15(7), 1624; https://doi.org/10.3390/agronomy15071624

Rainey K. M. & Griffiths P. D. (2005). Differential

response of common bean genotypes to high temperature. Journal of the

American Society for Horticultural Science, 130(1), 18-23. https://doi.org/10.21273/JASHS.130.1.18

Reddy, P. P. (2018). Emerging crop pest problems:

redefining management strategies. [En línea]. Disponible en:

https://www.scientificpubonline.com/bookdetail/emerging-crop-pest-problems-redefining-management-strategies/9789386652249/0.

Fecha de consulta: 5 de febrero de 2024.

Rodríguez-Licea,

G., García-Salazar, J. A., Rebollar-Rebollar, S. y Cruz-Contreras, A. C.

(2010). Preferencias del consumidor de frijol (Phaseolus

vulgaris L.) en México: factores y

características que influyen en la decisión de compra diferenciada por tipo y

variedad. Paradigma Económico, 2(1), 121-145.

Rose,

T., Lowe, C., Miret, J. A., Walpole,

H., Halsey, K., Venter, E., Urban, M. O., Buendía, H. F., Kurup,

S., O’Sullivan, D. M., Beebe,

S., & Heuer, S. (2023). High temperature tolerance in a novel, high-quality phaseolus vulgaris

breeding line is due to maintenance of pollen viability and successful

germination on the stigma. Plants, 12(13),

2491. https://doi.org/10.3390/plants12132491

Sánchez-Castro,

A., Miranda-Cabrera, I., Quiñones-Pantoja, M. L., Piñol, B. E. y Fernández-Argudín, B. M. (2016). Saltahojas

(Typhlocybinae) y su relación con los síntomas

de enfermedades en un campo de frijol (Phaseolus

vulgaris L.). Revista de Protección Vegetal,

31(3), 153-158.

Sastry, K. S. (2013). Mechanism

of seed transmission.

In K. S. Sastry (Ed.), Seed-borne

plant virus diseases

(pp. 327). Springer Science & Business Media.

Sharma,

M., Sharma, A., & Gupta, S. K. (2020). Climate change and plant diseases. Agricultural Research Journal, 57(1), 1-6.

https://doi.org/10.5958/2395-146X.2020.00021.6

SIAP,

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (2025a). Anuario Estadístico

de la Producción Agrícola. [En línea]. Disponible en:

https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/. Fecha de consulta: 2 de julio

de 2025.

SIAP,

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (2025b). Anuario Estadístico

de la Producción Agrícola. [En línea]. Disponible en:

https://nube.agricultura.gob.mx/avance_agricola/. Fecha de consulta: 2 de julio

de 2025.

Singhal, P., Nabi, S.

U., Yadav, M. K., & Dubey,

A. (2021). Mixed infection of plant viruses:

Diagnostics, interactions and impact on host. Journal of Plant Diseases and

Protection, 128(2), 353-368. https://doi.org/10.1007/s41348-020-00384-0

Skendžić, S., Zovko, M., Živković, I. P., Lešić, V.,

& Lemić, D. (2021). The impact of climate

change on agricultural insect pests. Insects, 12(5),

440. https://doi.org/10.3390/insects12050440

SMN-CONAGUA,

Servicio Meteorológico Nacional / Comisión

Nacional del Agua (2024). Reporte del Clima en México. Mayo 2024. [En

línea]. Disponible en: https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Diagn%C3%B3stico%20Atmosf%C3%A9rico/Reporte%20del%20Clima%20en%20M%C3%A9xico/RC-Mayo24.pdf.

Fecha de consulta: 3 de febrero de 2024.

Soler-Garzón,

A., McClean, P. E., & Miklas,

P. N. (2021a). Genome-wide association mapping of bc-1

and bc-u reveals candidate genes and new adjustments to the

host-pathogen interaction for resistance to bean common mosaic necrosis virus

in common bean. Frontiers in Plant Science, 12, 699569. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.699569

Soler-Garzón, A., McClean, P. E., & Miklas, P. N.

(2021b). Coding mutations in vacuolar protein-sorting 4 AAA+ ATPase endosomal

sorting complexes required for transport protein homologs underlie bc-2 and

new bc-4 gene conferring resistance to bean common mosaic virus in

common bean. Frontiers in Plant Science, 12,

769247. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.769247

Suárez,

J. C., Polanía, J. A., Contreras, A. T., Rodríguez, L., Machado, L., Ordoñez,

C., Beebe, S., & Rao, I. M. (2020). Adaptation of common bean lines to high temperature conditions: genotypic

differences in phenological and agronomic performance. Euphytica, 216(2), 28. https://doi.org/10.1007/s10681-020-2565-4

Subedi, B., Poudel,

A., & Aryal, S. (2023). The

impact of climate change on insect pest biology and ecology: Implications for

pest management strategies, crop production, and food security. Journal of

Agriculture and Food Research, 14; 100733. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100733

Tene, T. M., Sari, H., Canci, H., Maaruf, A., Eker, T.,

& Toker, C. (2023). Traits related to heat

stress in Phaseolus species.

Agriculture, 13(5), Article

953. https://doi.org/10.3390/agriculture13050953

Tosquy-Valle, O. H., Ibarra-Pérez, F. J.,

Acosta-Gallegos, J. A., Esqueda-Esquivel, V. A. y

Anaya-López, J. L. (2025). Rincón Grande: variedad de frijol negro para

Veracruz y Chiapas. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 16(3),

e3646. https://doi.org/10.29312/remexca.v16i3.3646

Trebicki, P. (2020). Climate

change and plant virus epidemiology. Virus

Research, 286, 198059. https://doi.org/10.1016/j.virusres.2020.198059

Tsai, W. A., Brosnan, C. A., Mitter, N., & Dietzgen,

R. G. (2022). Perspectives on plant virus diseases in a climate change scenario

of elevated temperatures. Stress Biology, 2(1), 37. https://doi.org/10.1007/s44154-022-00058-x

Vargas, Y., Mayor-Duran, V. M., Buendia, H. F.,

Ruiz-Guzman, H., & Raatz, B. (2021). Physiological and genetic

characterization of heat stress effects in a common bean RIL population. PLoS

One, 16(4), Article e0249859. https://doi:10.1371/journal.pone.0249859

Verhoeven, A., Kloth, K. J., Kupczok, A., Oymans, G. H.,

Damen, J., Rijnsburger, K., Jiang, Z., Deelen, C., Sasidharan, R., van-Zanten,

M., & van-der-Vlugt, R. A. A. (2023). Arabidopsis latent virus 1, a

comovirus widely spread in Arabidopsis thaliana collections. New Phytologist, 237, 1146-1153. https://doi.org/10.1111/nph.18466

Wang, L. & Ren, W. (2025). Drought in agriculture and

climate-smart mitigation strategies. Cell Reports Sustainability, 2(6),

1-9. https://doi.org/10.1016/j.crsus.2025.100386

Weaver, M. L., Timm, H., Silbernagel, M. J., & Burke,

D. W. (1985). Pollen staining and high-tem-perature tolerance of bean. Journal of

the American Society for Horticultural Science, 110(6),

797-799. https://doi.org/10.21273/JASHS.110.6.797

WMO, World Meteorological

Organization (2024). Global Annual to Decadal Climate Update Target years: 2024

and 2024-2028. [En línea]. Disponible en:

https://library.wmo.int/records/item/68910wmo-global-annual-to-decadal-climate-update.

Fecha de consulta: 3 de febrero de 2024.